|

1/2

●文字組みの美学

早速、用事だった写植の印字をお願いする。

東京へ向かう新幹線の車内で書いた大まかな指定をもとに「行送りはいくつにしますか? 数字は14/16(em……全角に対する文字の幅を表す単位。1em=全角)じゃなくていいの?」と簡単なやり取りのあと、ものの15分で美しく組まれた文字たちが現れた。私はツメ気味が好きなので、引き締まった文字組みに惚れ惚れした(笑)。

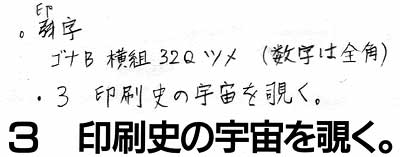

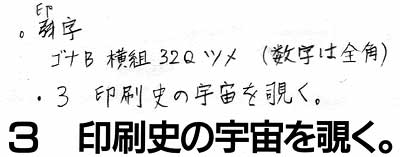

印字の指定と出来上がった写植(部分)

書体は「ゴナB」です ※誤字は気にしないでください

そのあと、この取材記事のタイトルも急遽お願いすることにした。

駒井さんは、全くのラフな原稿を見て「タイトルは何Qにしましょうか」と訊くと、その大きさ(44Qでお願いした)をもとに他の文字の級数と位置の見当をつけ、すぐに印字に入った。

筆者が指定したタイトルの書体は「新聞特太ゴシック体」+「かな民友ゴシック」。それを見て駒井さん、「民友は明朝にした方がメリハリがついてよいと思いますよ」とご提案。たしかにその方がいいと思い、駒井さんが提案した書体でお願いすることにした。

メインのゴシック体の中に明朝体の古風な仮名が混ざり、程よい緊張感が生まれたのだ。手動写植オペレータはただ依頼通りに仕事をこなすだけでなく、長年の経験に基づいた確かな書体観(美学)を持って仕事にあたってきたことを実感した。

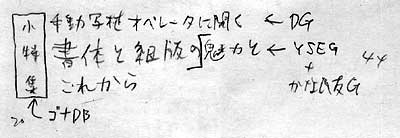

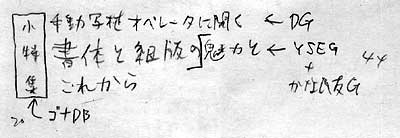

筆者のタイトル印字指定(恐ろしく汚くてすみません)

実際のタイトルと指定を見比べてみてください

取材の前に駒井さんと写植や書体について雑談したが、それがとても面白かったので思い出しながら書くことにする。

●何をどう読ませたい?

駒井さんは「もじもじカフェ」(2007.8)、「+DESIGNING」(2007.11)など、多数見学や取材を引き受けている、現在最も有名な“写植屋さん”と言っていいだろう。最近も某雑誌にインタヴュ−が掲載されたとのことで、その本を見せてくださった。

記事中に、「DTPの雑誌等は書体や組みに個性がなく、見出しから本文、キャプションに至るまで皆同じような書体を使っている」というような駒井さんの言葉が載っていたが、そのインタヴュ−記事自体がそういう文字組みの見本みたいなものだったのだ。「この本のデザイン方針としてやったのかも知れないけど、何が見出しで何が本文なのか、何を読ませたいのかよく分からないよね。」全く同感だった。見開き丸ごとごくありふれたゴシック2書体のみで組まれている。せっかくの「手動写植オペレータのインタヴュ−」であれば、それにより相応しい書体を選ぶことができたと思うし、その方が内容や雰囲気を効果的に読者へ伝えられたと思う。

●雰囲気を伝えよう

雑誌の目次も写植時代とは随分変わったという。書体の使い分けや文字の大きさによる区別が弱くなったそうだ。読み手が本の内容の手がかりとするのは目次であるから、「一箇所でも書体を変えてきちんと組んでやると、目がそちらへ行きますよね。DTPでもやると随分よくなると思いますねぇ。」

目次はいわば本の顔。その本がいちばん伝えたいこと(目玉)を、いちばん合う書体で、いちばん伝わりやすい組み方で組む。そうするとその本が持つ雰囲気が分かる。雰囲気が気に入れば買うだろう。美しさを得ると同時に、(下世話ではあるが)顧客を得るチャンスにもなるのだ。

文字を扱うノウハウを熟知している駒井さんの技術が、DTP全盛の今もって必要とされているのは事実だ。その上、自分で書体や組み方を選んで制作できる時代だからこそ、この二つの要素を最大限に活用することの価値は大きいと思う。「書体の使い方だけで雰囲気が全然違って見えるから面白いよね。」

●不自由さの中の躍動

写植全盛の頃、その制約の中で如何に美しく文字を組むかを競い合うかのような動きがあった。それを力強く支えたのが写植オペレータだった。

「この本は読んだことがありますか? すごく面白い組み方してるんですよ。」駒井さんは杉浦康平氏の仕事も手掛けたが、その杉浦氏の作品『エピステーメー』(1984)を見せてくださった。中身を読んだのは初めてだった。

本文が図形であるかのようにページ毎に形を変え、なおかつベタ組みという基本も押さえた上での極めて実験的な組版。黒い図形が不規則に散らばり、本文に入り込んで伏せ字のようになっているページもある。「この本の本文はレイアウトをコンピュータでシミュレーションしておいて、それに沿って印字していたんですよ。今はこんなの見ないよね。」……二十数年前、不自由であった筈の文字組版が、この本では一文字ずつが自由に躍動しているように見えた。“テキストデータをただ流し込んでスペースに収めました”という今時の本文とは全く別物だった。

●手に馴染む文字・残す文字

一文字ずつが活き活きしているように感じるのは、写植がひと文字単位で印字されるという性質も要因だと思うが、他にも理由はあると思う。

「文字にさわれるのがいいですね。活版ならなおいいですけど。」と駒井さん。さわれることで文字と人間の感覚とが一体となり、意識することなく、手に馴染んだ道具のように望む組版へと向かうことができるのではないだろうか。

又、写植は、組版の結果が「物として残る」。長く残っても恥ずかしくないものを作り上げよう・あるいは長く残したい、という心理が少なからず働くように思う。「写真のフィルムも同じですね。殆どデジタルで撮るようになってしまいましたが、桜は毎年フィルムで撮ります。デジタルみたいに何枚も撮って1枚選ぶんじゃなくて、最初から大切に撮るし、いちばん綺麗で残しておきたいものはフィルムで撮りたいと思うんです。だから沢山の人の目に長く触れるものには写植を使ってほしいですね(笑)」

DTPにも勿論長所や魅力は沢山ある。それでも写植を選ぶということは、文字に価値(大袈裟にいえば、魂)を宿らすことだと思った。それを自力で実現するには何十年という時間が必要だった。そこから得られたものは膨大だろうし、DTP世代に充分引き継がれたとは言えない現実がある。写植から学ぶことはまだまだ多そうだと思った。

→つづく

→写植レポート

→メインページ |