●電算写植と聞きつけて 2010年秋。サイト移転が完了し、その後取り組んでいた文字以外の活動が落ち着いた頃、筆者の心を掴む情報が入ってきた。 ゲストの藤島雅宏氏は写研で電算写植の黎明期から関わってこられた方。開発までの道のりや仕組み・考え方について語られるということだった。 11月28日午後、会場である阿佐ヶ谷の「バルト」へ。実は「もじもじカフェ」への参加は2007年に手動写植機がテーマだった時以来だ(「写植レポート」には未掲載)。写植以外に興味がない訳ではないが、岐阜県民の筆者としてはピンポイントで行かないと幾ら収入があっても足りないのだ(泣)。「写植と聞いて岐阜県から来ました」と話すと驚かれた。 ●電算写植機誕生まで (以降は聴講メモから補完しながら文章化しています)

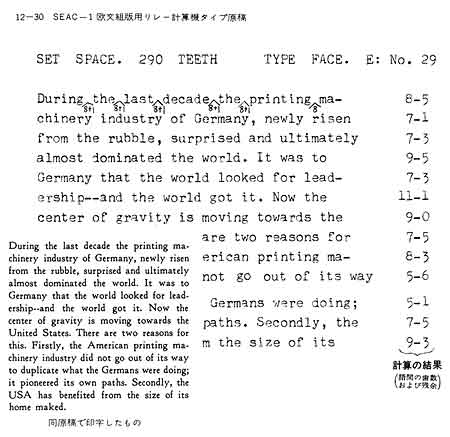

藤島氏が最初に開発したのは、英文用行末計算機「SEAC-1」(1962〜1963年、発表するも未発売)だった。

写真植字に先んじて自動化を実現していたのが活版印刷の組版だった。母型から1字ずつ活字を鋳込んで組み上げるモノタイプ、1行ずつ活字にするライノタイプ、文字種毎に積んでおいた任意の活字を取り出して並べる八光活字のピッカー等があった。

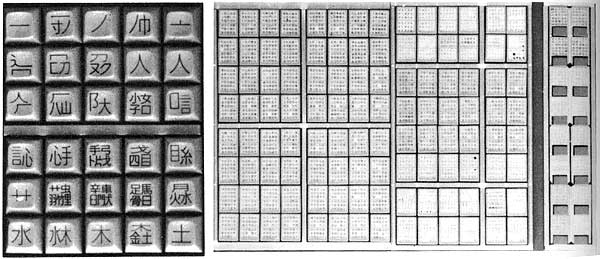

●電算写植システムの概要 写研の初期の電算写植システムについて、写真を交えての説明があった。 入力用漢字鑽孔機 SABEBE(サベベ) 原稿の文字をデータとしてコンピュータ入力用の紙テープに鑽孔(穴開け)する装置。

キーボードは現在のものとは大きく異なり、漢字を直接選択するものだった。右手でタイプするキーには1つのキーに12乃至15文字が収められている。左手のキーは写植の「一寸ノ巾」を踏襲していて、右手のキーのうち1文字を選択するようになっている。非常に複雑そうに見えるが、毎分100字の入力が可能だったそうだ。 テープ編集機 SAPTEDITOR(サプテジター)

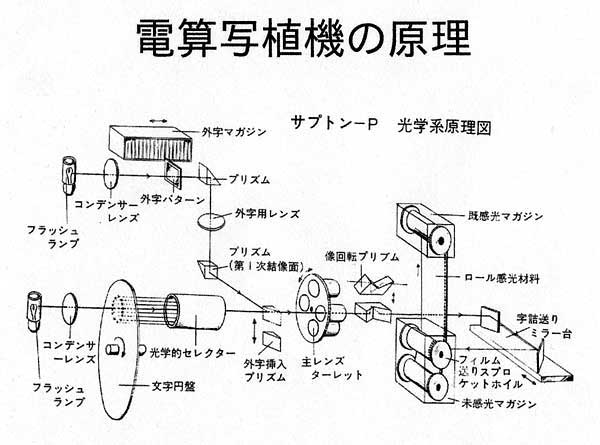

SABEBEで紙テープに入力された文字データを、仕上がり状態に組版・編集する装置。 自動写植機 SAPTON(サプトン)

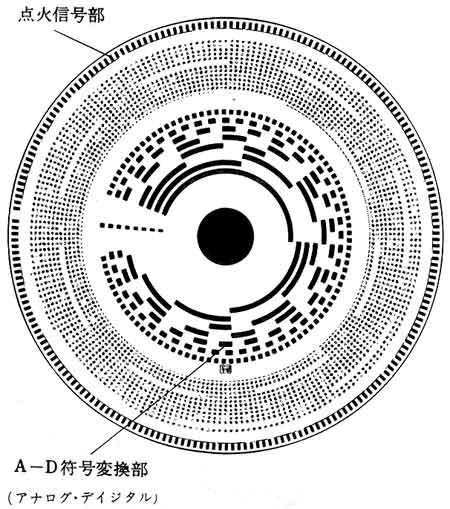

SAPTONはSAPTEDITORで編集されたデータ通りに高速印字する自動写植機。文字の発生には文字円盤を使っている。 *相反則不軌[そうはんそくふき]

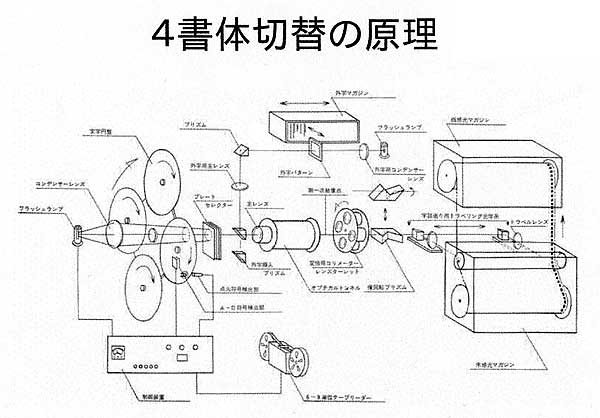

新聞見出し用自動写植機「SAPTON-H」(1969年)は4書体切替が可能となっている。そのため回転する文字円盤をさらに公転させる構造になっている。非常に大掛かりな仕組みなので、藤島氏が朝日新聞北海道支社で本機を使っていたところ、書体切替時に「ドーン」という物凄い音がしたという(笑)。 ●電算写植機とコンピュータ技術 電算写植機はその名が現す通りコンピュータ技術に支えられている。それは時代とともに目まぐるしく変化した。 藤島氏は光学・回路・機械等全ての領域を掌握し、独力でこれらの機械を開発されたという。その高い知性と情熱に頭が下がる思いだった。 ●質疑応答編 後半は前半のお話を受けての質疑応答。様々なものが出ていたので、聴講メモに残っている限り箇条書きで。 ・禁則処理は現在のように行内の全ての字間にスペースを均等に入れ込む方式ではなく、行末の数文字分にスペースを入れ込むという方式で行っていた。禁則処理の判定に必要な文字分のメモリ(リレー)が必要だった。1文字は16ビットなので、16×数文字分のリレーを搭載していた。 ・藤島氏が関わった東京印書館の電算写植システム「ハナマチックシステム」の鑽孔機には、裏に16ビットのコードが付いた文字盤を入力デバイスにしていたが、写研のSABEBEは文字盤方式を採用していない。これは、文字盤を縦横に探すよりも、キーボードをブラインドタッチで入力する方が速かったからだそうだ。 ・SAPTONは10年ぐらい(前?)で保守不能となった。 ・SAPTONのレンズは写研で設計。機械式の「タイガー計算機」で計算していたそうだ! ・鑽孔テープは当初6単位(ビット)2列のものを使用していたが、のちに8単位となり、そのうち1ビットをパリティとしていた。新聞社用のCO-59コードをSAPTONでも使用していた。その後文字数の増加に合わせ、写研独自の「SKコード」に移行したが、コードの当てはめ(1〜4級)はその時々で変化していた。 ・欧文書体は18分の1ユニットだったが、写研の写植機で使う際に「歯」(4分の1ミリ)との兼ね合いで写研で16分の1ユニットに設計し直した。16分の1ユニットは仮名のつめ組み用文字盤にも採用された。 ・一般印刷用の「SAPTON-P」(1968年)は1800万円、新聞用の「SAPTON-N5265」(1970年)は1930万円だったが、「よく売れた」そうだ。 常連さんと思しき方々から活発に突っ込んだ質問がされ、それに対しても的確に答えていく藤島氏。私は電算写植の話を離れた瞬間にチンプンカンプンだった。もっと写研に関する話題が得られるかと思っていたけど。 ここで終了となり、夜は参加者の懇親会が開かれたので参加した。XMLとかCSSとか? の人が多かったようで、写植に関わっていたという人はむしろ少数派。頂いた名刺を見ると殆どが関連する職業の方で、「写植が趣味なので来ました〜」なんていう変態は自分しかいなかった(いつもの事か)。しかしこうして写植に注目している若者(?)がいるということを知って頂けただけでも大きな収穫だ。「電算写植っていうから懐かしい話が聞けるかと思って参加した」というSK-3RYのオペレータだった方と手動写植の良さをしみじみ語り合った。かなり飲んだので訳の分からない事を話したと思います。皆さんすみません! |