2022年11月24日

於:IGAS2022 モリサワブース(ネット聴講)

題字 写植の印字:駒井靖夫(プロスタディオ)

1/2

●ずっと待ち望んでいた写研の「フォント開放」

私はあの日から、ずっと待ち望んでいました。

2011年7月、写研が「フォント開放の試み」としてDTP用デジタルフォント化に向けて動き出そうとしたあの日から(→「写植レポート*写研が動いた日」参照)。

写研がDTPでも使えるOpenTypeの開発を進めるのではないかと思っていましたが、一向に進展している様子は窺えず、ちらほらと噂は流れてくるものの一般開放されるという話はありませんでした。やがて「そんな話もあったなぁ」と思うようになり、写研書体の話題も使用例も次第に見掛けなくなっていきました。

2018年には石井裕子社長が逝去され、その後工場が解体されるなどこれまでの写研を象徴する存在が失われていく中、写研に大きな動きがありました。

2021年1月18日、モリサワとOpenTypeフォントを共同開発することを発表、同年3月8日には写研公式ウェブサイトを開設。DTPで使用できるデジタルフォントを写真植字特許出願100周年の2024年にリリース予定と発表したのです。ネット上で情報を一切公開してこなかった写研が公式サイトを設立し、積極的に情報発信を始めたことは非常に画期的な出来事で、私の写植研究に関する活動の終了を覚悟させるものでした。「これで亮月の役割は終わった」とさえ思いました。

写研の動きに明るさが見えてきた2022年秋、風の便りで写研書体に関する新しい報せが入ってきました。

「モリサワ 写研書体を字游工房と共同開発 2024年に「石井明朝」「石井ゴシック」の改刻フォントをリリース」(モリサワ公式サイト)

改刻後の石井明朝・石井ゴシックの見本

出典:モリサワ公式サイト https://www.morisawa.co.jp/about/news/8693

※画像をクリック/タップすると拡大します

写研書体の代表格である石井明朝体と石井ゴシック体がDTP用デジタルフォント化の先鋒としてリリースされること、その為に書体の改刻が行われること、写研・モリサワ・字游工房の共同開発であること、全体監修は字游工房の鳥海修氏であることなど、写研書体の一般開放に向けて具体的な動きが見えたことに興奮を禁じ得ませんでした。どうやって共同開発し、どのように改刻されるのだろうかと。

そしてその詳細は印刷業界の展覧会であるIGAS2022のモリサワブースで2022年11月24日に「写研書体の開発プロジェクト “至誠通天” 受け継がれる石井書体」として発表されるとのこと。ライヴ配信も行われるようでした。筆者は残念ながら当日用事があった為、アーカイヴ動画にて聴講することにしました。

どのようなことが語られるのか、聴講前は気持ちが落ち着きませんでした。

モリサワの公式サイトに掲載された改刻後と思しき石井明朝とゴシックの姿は、何十年も見慣れた姿と少し違っているように感じました。全体的にすっきりと整理されているような? 特に石井細明朝体OKLの「で」の濁点の位置が折り返しの右上から右下に変更されていて、「そういえば縦組みの文章で『で』がはみ出していて気になっていたなあ」と、道徳の副読本の石井細明朝体OKLを一文字ずつ鑑賞していた小学生の頃の記憶を思い出しました。

石井細明朝体OKL 手動写植機での印字と改刻版を比較

寄り引き(文字の位置)も調整されているようで、完全には重ならなかった。

※画像をクリック/タップすると拡大します

石井細明朝体OKL 手動写植機での印字と改刻版を比較

寄り引きを無視して無理やり重ねてみた。

「で」の濁点の位置と大きさ・形が大きく変化している。手動写植での繊細なキレは改刻によって穏やか(太め)になり(見本の解像度の問題か?)、代わりに各エレメントや仮名の脈絡が強調され、小Q数でも視認しやすくなっているような印象である。現代の明朝体らしい味付けである。

※画像をクリック/タップすると拡大します

そうして改刻版の見本画像をつぶさに観察していると、期待と不安が止めどなく湧き上がってきました。胸いっぱいになりながら聴講の時を迎え、講演者のお話や図版の一つ一つに驚き、戸惑い、心を揺さぶられました。以下はその聴講の内容をまとめたものです。

●石井書体への想い

※以下、筆者の聴講メモを元に再構成したものです。講演内容と筆者のコメントを分けるため、講演で流れた映像は黒枠とました。黒枠のない画像は筆者が作成しました。また、筆者のコメントは「【筆者のコメント】」と冠した墨付括弧【】書きとします。見にくいですがご了承ください。なお、講演で流れた映像は、株式会社モリサワの許諾の元掲載いたしました。ご対応くださったM様、ありがとうございました!

講演者は下記の4人の方でした。

・有限会社字游工房 書体設計士 鳥海修氏

・有限会社字游工房 タイプデザイナー 伊藤親雄氏

・株式会社モリサワ タイプデザイナー 原野佳純氏

・株式会社モリサワ ブランドコミュニケーション部 杉田有悠子氏(兼司会)

まずは杉田氏から、現在に至るまでの写研とモリサワの経緯について説明がありました。

1924年に石井茂吉氏と森澤信夫氏が邦文写真植字機の特許申請を行ったことに端を発します。活版印刷に代わる画期的な発明でした。両者は写真植字機研究所(のちの写研)を設立しました。その後森澤氏は独立して写真植字機製作株式会社(のちのモリサワ)を設立しました。写研の書体は高く評価され、「石井賞創作タイプフェイス・コンテスト」からは多くの新書体が誕生し、写真植字による商業印刷を牽引しました。

【筆者のコメント】1990年代以降に進展したDTP化と写植の衰退、そして写研がDTPへ書体を提供せず自社システムを固持したことにより、写研書体は活躍の場が失われていき、近年では殆ど見られなくなったことや、2011年に写研が「書体開放の試み」を発表するもそれ以降写研に動きがなかったことについてはここでは言及されませんでした。これもまた写研書体を取り巻く経緯として欠くことはできないため、ここに記しました。【筆者のコメント終】

2019年に東京で書体業界の国際的なカンファレンス(大規模な会議)「ATypI 2019 Tokyo」が開催され、そこでモリサワの社長が創業者の生い立ちと写真植字機や文字を取り巻く環境について語る機会があり、当時の資料の提供を写研から受けたところから両者の交流が再開したとのことでした。対話を重ねる中で「OpenType化はできないか」という話になったそうです。

今回発表されたのは、下記の書体でした。(※名称は本講演に準拠)

・石井明朝ニュースタイル大がな(NKL)ファミリー(細/中/太/特太)

・石井明朝オールドスタイル大がな(OKL)ファミリー(細/中/太/特太)

・石井ゴシックファミリー(新細/中/中太/太/特太)

以上を改刻することとなりました。改刻は写研・モリサワ・字游工房の共同プロジェクトとのこと。改刻作業は石井明朝ファミリーは字游工房、石井ゴシックファミリーはモリサワが担当するということでした。

「写研の文字部の皆様」から石井明朝・ゴシックに対する思いが寄せられました。

「石井書体は写研創業者の石井茂吉氏が自ら制作し、筆書きの線質を取り入れた書体である。印刷文字に人間的な温かみを与えようという考え方と、写植という光学的・化学的工程を経た上で美しい文字を作るために作られた。」という旨のコメントが読み上げられました。写研に文字部がまだ存在すること、そして複数名が所属しているであろうことに驚きました。(なお、写研文字部に関し写研に問い合わせましたが、回答を頂くことはできませんでした。)

続いて、改刻の全体監修を務める鳥海修氏から石井書体についてのお話がありました。

「石井明朝体(L、M、B、E/それぞれにNKL、OKL)、石井ゴシック体(L、M、D、B、E)、石井丸ゴシック体(L、M、B)、石井楷書体、石井教科書体(L、M、B※石井氏没後に制作されたウェイトは除く)、石井宋朝体、石井横太明朝体、石井ファンテール、アンチック体(小、中、大見出し)などがあります。石井さんが社長業を営みつつ機械の設計等もされながら20書体近くを制作されたのはすごいことです。

私の中では石井細明朝体が最も印象深いです。諸橋大漢和辞典は親文字が5万字近くあり、石井さんがほぼ一人で作り上げたものなんです。諸橋大漢和辞典は元々金属活字で企画されましたが、戦争を挟んで活字で刊行できなくなり、それでも何とか刊行できないかと写植に着目し、何度も石井さんに依頼してやっと引き受けてくれました。そのことを先輩から三国志になぞらえて『三顧の礼』と聞きました。辞典の親文字の横の篆書も石井さんが作られたと聞きました。

私は1979年に入社し、石井さんは既に亡くなられていましたのでどうやって原字を作られていたかはよく分かりませんでしたが、写真などを見ると、原字を描くために筆や墨、紙、修整のためにカッターを使っていたようです。小さな原字用紙(20mm弱、48mmなど)に描いていました。全部手描きだったんですよ。

石井さんは手で描くことをとても大事にしていたので、柔らかくて曲線が多様化された、品の良い書体になっていると思います。弱いということで文字もの(書籍)ではあまり使われませんでしたが、1980年代のカラー雑誌では、オフセット印刷と写植の相性が良かったんですよ。使用例が本当にいっぱいありました。」

また、鳥海氏は写研での思い出も話されました。

「新人研修では書体見本を渡され、自分の名前の漢字を48mmの原字用紙で描くよう言われました。これがうまくいかない。主任に見てもらうと沢山指摘を受けてキリがない。直すだけで一週間かかるくらい。それが終わるとメーキャップ(メイクアップ)といって鉛筆で綺麗に輪郭を描いて、烏口と筆と溝引き定規で墨を入れる。でも溝引きがうまくいかない。これもキリがないんです。私は大学卒だから上手いに違いないと思っていましたが、数年先輩の高校卒の人達があっという間に直してしまう。学歴は関係ないんだと認識しました。それからレタリングなどをきちんと勉強しなければならないなと思いました。残念ながら、親を恨むほど自分の名前の漢字は難しい(笑)。左右対称ではないから。どのように四角の中にバランスよく収めるかが難しいです。

私が初めて作った、文字盤に入った文字が、太明朝の『(祭)』(全角一文字で括弧入りの「祭」)」でした。出来た時は嬉しかったですよ。コピーをしばらく定期入れに入れていました。

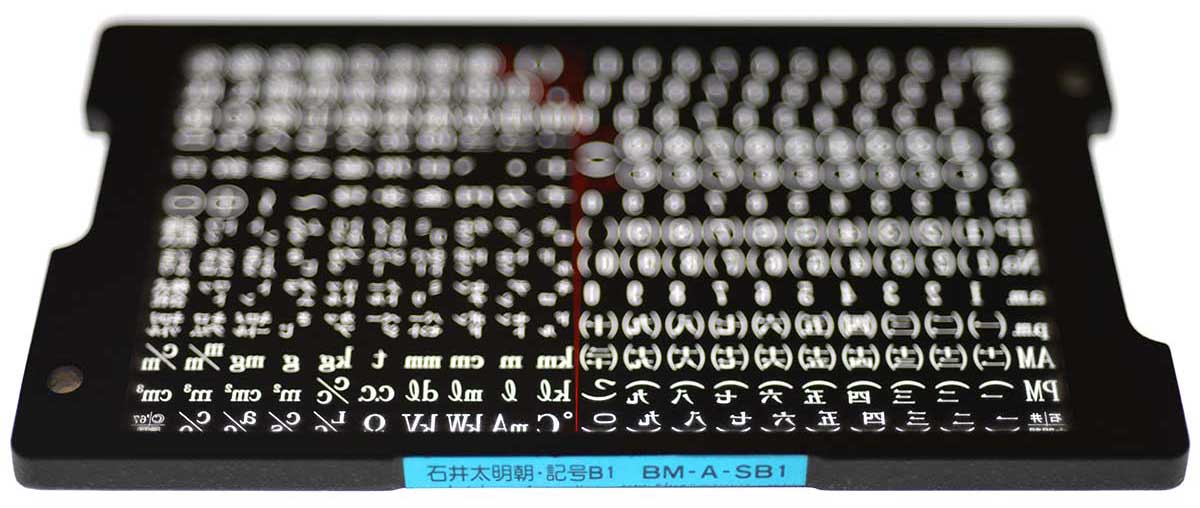

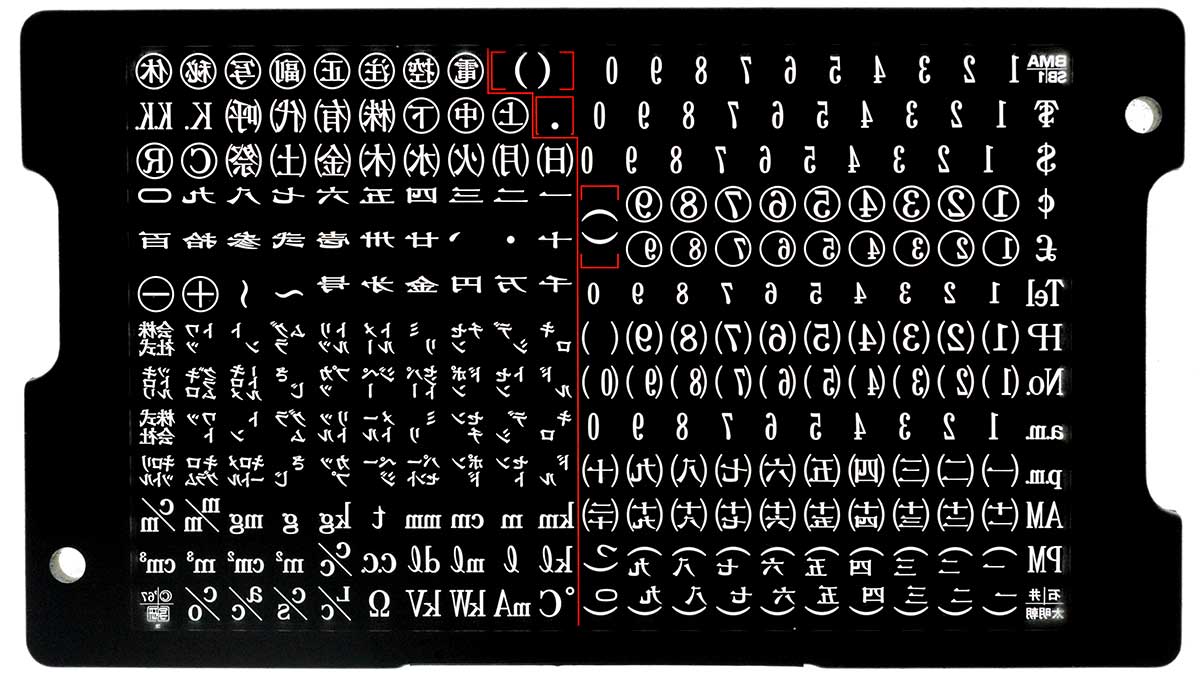

石井太明朝体の記号B(BM-A-SB1)文字盤(筆者撮影)

鳥海修氏が写研在籍中に初めて原字を制作して文字盤化された「(祭)」の記号

今でこそ『石井明朝は素晴らしい』と言うのですが、入社したての頃は分からないんですよ。先輩達は『石井書体は特別だ』という思いがあるのですよ。尊敬や畏怖の念であったり、容易く文字に触れない特別な書体であるという認識が写研全体のデザイナーにありました。この認識は、交流を通して私の中に入ってきたという感じです。」

伊藤氏は石井書体の印象について「昔からあるよく知っている書体ですが、手書きで書かれている書体なので、現代のデジタルフォントにはない独特な魅力や表情があると感じています。」と話しました。

原野氏は「私がゼロから作ったとしてもこの雰囲気は出せないと感じていて、計算されたものではなくて自然に生み出されたような素朴さや繊細さが宿っていると感じました。」と話しました。

●石井明朝の改刻の考え方(漢字)

鳥海氏から、石井書体の改刻の考え方について説明がありました。

「『継承』だと思います。変えないことではなく、今の時代に使えるようにすること。悪い所もあるんですよ。そういう所は修正しながら、いい所は残して繋いでいくことを一番大事に考えたいです。私がこの世界で40年間培ったノウハウをできるだけ活かしつつ、いい書体として今の時代に残せたら幸せなことだと思います。」

石井明朝についての改刻の方針決定と実作業について、伊藤氏から説明がありました。

・ウェイト間で骨格が異なっていたり、デザインにばらつきがあったりするため、見直した方がよいのではないかとなった。

・石井細明朝の骨格をベースとする。細明朝はより整理されていて完成度が高く、石井氏の集大成の書体であるから。

・横線の太さの見直しを行った。ウェイトLはオリジナルよりも横線を少し太くした。主な用途である本文サイズ(小Q数)で「見え方をしっかりさせる」ため。

・ウェイトEではオリジナルよりも横線を細くした。見出しサイズ(大Q数)で綺麗に見えるようにするため。

【筆者のコメント】石井細明朝体の線幅の細さについて、『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』p.54に経緯が述べられていました。

「(前略)戦後、急速に、特に端物印刷にオフセット印刷が導入されてきたので、当然オフセット印刷に向いた書体でなければならなかった。

ところが戦前の書体は太ゴシックにしても、中明朝にしても活字の書体にくらべれば細いとはいうものの肉太で、オフセットで印刷すると、当時の粗悪な印刷インキ、仙花紙などでは、どうしてもつぶれてしまって、当時のオフセット向きではなかった。そこで、どうしても、新しい書体が必要だった。やはり、活字でも、紙、インキなどを考慮して、活字の線幅を細くしようという動きが顕著だった。」

つまり石井細明朝体の細さは戦後間もなくの粗悪な印刷インキや紙でも潰れることがないよう対応するためのものだったのです。それから70年以上の時を経て、現代の印刷文字を取り巻く状況に合わせて細かった線を太くすることとしたのは、技術の進歩に合わせて時代を超えて受け継ぐという思いを感じ、何とも感慨深いものがあります。

なお、『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』p.77によると、石井明朝体の横画に対する縦画の線幅の比は、中明朝が1:3、太明朝が1:3.5、特太明朝が1:5でした。【筆者のコメント終】

・オリジナルにあるアウトラインの乱れや歪な箇所があるため、整える。

【筆者のコメント】輪郭の乱れや歪さは手動写植機用の書体ではあまり気になりませんが、電算写植機用のアウトラインフォントでは顕著です。これは写研のアウトラインフォント「Cフォント」が1983年開発のため40年前の技術水準で作成されており、現代の目で見れば精度の低い輪郭であることから、原字の滑らかさを再現できなかったことにあると考えられます。

電算写植機用フォントの石井中明朝体の「愛」の中央の点のアウトライン

滑らかではなく、角張っている箇所があることが分かる。

また、石井明朝体の漢字の特徴として、横画の始筆部の「打ち込み」の強さがあります。

手動写植機により印字した石井細明朝体の「話」

始筆部がラッパ状に広がっていてアクセントになっている。筆で書いたように上方へ跳ね上げ気味である。

始まりは太く、ラッパのように急激に細くなり、きゅっとしたアクセントになっています。これは石井氏が書体に取り入れた「毛筆の個性」に由来するものですし、写植機の印字において光学的過程を経る際に光が回折するため、特に小Q数で画線が飛ばないようにするのに必要な処理でした。

改刻によって横画の始筆部が「歪」と捉えられ、他書体のように滑らかに細くなっていくよう変更されるのは、石井明朝体の特徴の一つが継承されないように感じ、少々寂しい気がいたします。しかし写植とデジタルフォントでは文字の発生方法が異なるため相応しい設計が異なるのは理解できますしそうすることが理に適っているため、この変更は現代に通ずる書体として磨きをかけるのに必要なことであるとして納得のいくものではありました。

(参考)モリサワのリュウミンL-KLの「話」

石井細明朝体よりもゆったりとした(曲率半径が大きい)曲線で、滑らかに起筆部の打ち込みが表現されている。印刷技術や手動写植機の光学的な性能が向上し、デジタルフォント化も見据えた時代(1982年発表)に相応しい設計である。

なお、電算写植機用フォントではこのアクセントは継承されているもののやや滑らかに修整されています(8枚下の図版の「議」の文字を参照ください)。【筆者のコメント終】

・オリジナルは太さが不揃いな文字があるので、太さを揃えて均一なトーン(黒み)となるようにした。

・大きさが揃っていない文字があるので、揃って見えるように調整する。

・オリジナルは同じ文字の中でエレメントの形にばらつきがあるものがある。意図したのではなくたまたまそうなってしまったと考え、綺麗な相似形に見えるように揃える。

・オリジナルは、文字の中の空きの広さにばらつきがあるので、均等に見えるように調整する。

・オリジナルにある線質に乱れがある箇所は整える。

・これは今回の改刻の大きな特徴だが、交差部分に角丸処理を施す。写植印字の際の「インクの滲み、つまりマージナルゾーン」(発言ママ。活版印刷での現象のことと思われる。手動写植に於ける光の回折等によるぼけ足のことを説明しようとしたか)によって独特な表情が出る。写植らしさを出すために角丸処理を施すこととした。

【筆者のコメント】参考に、写植印画紙に印字した100Qの石井中明朝体の「議」を掲載します。

写植印画紙に印字した100Qの石井中明朝体の「議」(左)と

電算写植システム用アウトラインフォントの石井中明朝体の「議」(右)

※いずれも画像をクリック/タップすると拡大します

肉眼では交差部分のぼけ足は殆ど確認できませんが、こうして大きく拡大してみるとぼけ足が出ていることが判ります。これと比較すると、上記改刻版石井明朝体に施される角丸処理は、100Qでは殆ど判らないと思われ、余程な大Q数で印字しない限り目立たない程度と言えます。

一方で、写研の電算写植機に搭載されたアウトラインフォントは、交差部分は角丸処理がされておらず、一般的なデジタルフォントと同じような(特に手を加えない)処理です。

手動写植の時代はとうに去り、私達は電算写植からDTPの時代に活躍してきた(角丸になっていない)書体を見慣れている筈です。しかし改刻版の石井書体は角丸処理がされると知り、筆者は「今の時代に使えるようにするとしつつも、なぜ手動写植時代の印字結果に戻す必要があるのだろう」と疑問に思いました。ただ「石井書体と言えば(手動)写植」という多くの人が持つであろう印象は頷けるものであり、僅かに施された角丸処理は、現代における使いやすさと写植の風合いの再現のバランスを取った結果なのではないかと思いました。【筆者のコメント終】

●石井明朝の改刻の考え方(仮名)

続いて、石井明朝の仮名の改刻の考え方について説明がありました。

・ニュースタイル・オールドスタイルとも、漢字と同様に、大きさ、太さ、バランス、線質等の見直しを行った。

・全体的な印象は出来るだけ継承し、書体として現代に於いてより良い姿になるよう完成度・成熟度を高めた。

【筆者のコメント】ニュースタイルかな(NKL)の中以上のウェイトの太さは手動写植の時代から「ちょっと細くて抑揚が少ないな」と思っていました。改刻によって漢字と仮名の太さが合うようになり、抑揚も付けられることは、素直に喜ばしいことです。

オールドスタイル大かな(OKL)は、中明朝体(1955年)以外は石井茂吉氏が亡くなられた後に写研で開発されたもの(細、太、特太とも1972年)で整理された印象を持っていましたが、更に整理された印象を持ちました。ただ見本として掲載されている改刻後の特太明朝体の「と」は字幅がかなり狭い気がします。

漢字・仮名を通して全体としては、オリジナルを最大限尊重しつつ細かな修整を加えて洗練された感があり、「さすが字游工房!」と思えるような仕上がりでした。【筆者のコメント終】

→つづく

→写植レポート

→メインページ |