2008年7月、2011年9月、2013年、2018年7月

1/2

●テレビでも写植は活躍していた

印刷物に写植が欠かせなかったように、テレビ放送のテロップでも写植が活躍していました。

テレビの放映が始まった当初、テロップには人間が書いた文字を用いていましたが、昭和30年代からテロップの写植化が始まりました。

それから長い間、手動写植機による印字と手書き文字がテレビ画面を彩ってきました。写植機メーカーの装置ではその書体を使うことができ、印刷物で見慣れた写植書体をテレビでも見ることができました。

1980年代後半には、電算写植と同様にテロップの電子化が始まり、テロップ用コンピュータによる文字の送出が行われるようになりました。

1990年代後半になると、写植の衰退を追うようにテロップからも写植文字が消えてゆき、パーソナルコンピュータ用の書体が取って代わりました。

その傾向は民放で顕著で、2007年4月にはTBSが写研のシステムと訣別、民放で写植(正確には写研)文字を見ることは、ほぼできなくなりました。

その後もNHKやごく一部の番組では写研書体を見ることができましたが、執筆現在(2018年)では活躍の場を他社書体に譲っています。

こうして消え去ってしまった“テレビ写植”。

その直中にあった2008年、ある民放のテロップ作成を請け負う会社の方(以下「Aさん」)からご連絡を頂き、お話を伺うことができました。2008年はメールによるやり取り、2011年は亮月写植室へお越しいただいての取材でした。写研の「テロメイヤ」を中心に、写植機メーカー製の送出機がテロップ作成に使われていた時代について詳しい説明を頂きました。

2013年には記事にする作業をAさんとともに行いましたが、機種に関する客観的資料を揃えることができず公開を見送っていました。2018年、幸いなことに資料を充分に入手することができました。本稿は資料を基に大幅に加筆し、ご本人に改めてご確認いただいた上で現状に合わせて構成したものです。

*

●「テレビジョン・オペーク・プロジェクター」と「電子テロッパー」

写植文字がテレビ画面に映し出される仕組みには大きく分けて2種類あります。一つは「テレビジョン・オペーク・プロジェクター」(テレビジョン投射映写機)による旧来の方式、もう一つは今回取り上げる「電子テロッパー」です。

「電子テロッパーについて簡単に説明すると、『パソコンを使い、文字を打ち込み、その文字に色づけや縁取りなどの装飾を施すほか、線や図形、画像やロゴなども同じ画面上に合成して作成し、送出するまでの一連の作業を1台の機材で実現するシステム』です。」とAさん。

それではまず、電子テロッパー以前の時代のテレビ字幕の姿を、手元の資料から見ていきます。

●「テレビジョン・オペーク・プロジェクター」とは

テレビジョン放送開始以降、字幕を画面に表示させるにはテレビジョン・オペーク・プロジェクターを使用していました。

「テロップカード」という縦12.5cm×横10cm×厚さ0.3mmの艶のない水性塗料で黒く塗られた紙* に表示させたい文字等を白く書いておき、これをテレビジョン・オペーク・プロジェクターで映像信号に変換、スーパープロセッサを用いて電気的に背景の映像と合成(スーパーインポーズ)しています。「字幕スーパー」のスーパーがこれに当たります。

「テロップ」という呼称は〈Television Opaque Projector〉の頭文字TelOPに由来するものです。

* 篠原英太『テレビタイトルデザイン』(グラフィック社、1971年初版)p.27

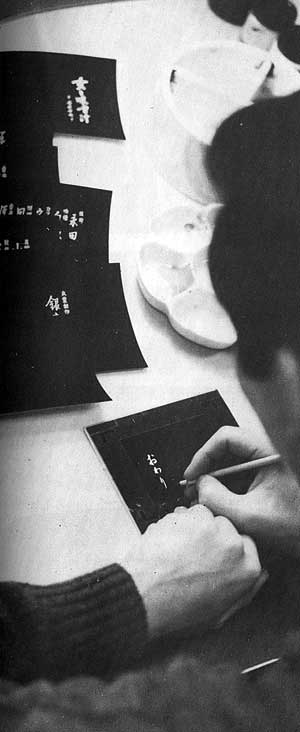

手書きによるテロップカードの作成

篠原英太『テレビタイトルデザイン』(グラフィック社、1971年初版)p.97

●テロップも写植機で

やがてテロップ作成にも写植化の波が押し寄せました。

しばらくは一般の写植機で印字した文字を白黒反転させたものをテロップに使用していましたが、写真植字機研究所(現在の写研)はテレビ放送のテロップカード作成用に「スピカテロップ」(1963年)を開発しました。この機種では特殊な印画紙と工程によって、黒地に白い文字を印字することができ、そのままテロップカードとして使用することができました。

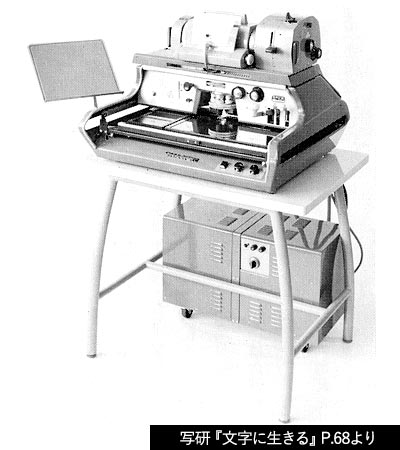

スピカテロップ

スピカテロップは東京オリンピックが開催された1964年から1979年までに約200台が製造され* 、これから述べる「テロメイヤ」シリーズ等へ置き換わるまで、全国のテレビ放送局で長く活躍しました。

* moji文字様提供資料より

写植によるテロップカード(『文字の引力』第7回の画像を再掲)

出典:別冊アトリエNo.108『レタリングの実際と技法』(アトリエ出版社、1971年初版)p.20

モリサワも同様にテレビ用の写植機を開発し、同じく東京オリンピックで活躍した「MD-T」(1964年)を始め、「M-TVA」「M-TVB」(1965年)、「MM-TVA」(1969年)、「MD-TVB」(1970年)を矢継ぎ早に発表しました。

テロップ専用として紹介される写植機

篠原英太『テレビタイトルデザイン』(先述)p.66

モリサワ初のテロップ専用機「MD-T」(1964年)とは形状が異なり、機種は不明。

「印字されたものがそのまま原寸ネガで出てくる。それを反転してテロップサイズの印画紙に焼き込めば完成品となり、その所要時間はなんと2~3分という早さである。」とのこと。

●テロメイヤの時代

1980年代には、手書きや写植機でテロップカードを作成する方式から、電子的な原理を用いて文字を発生させ、画面に映し出す方式へと徐々に変遷していきました。

Aさんは主に写研のテロップ送出機「テロメイヤ」シリーズを使用してこられました。テロップ用とはいえ写研の書体が扱えるシステムであることに変わりはなく、実機を見ることは今後も叶わないであろうので、その歴史や仕様等について詳しく訊いてみました。(【筆者補足】は筆者が所蔵する資料に記載された事項をまとめたものです。)

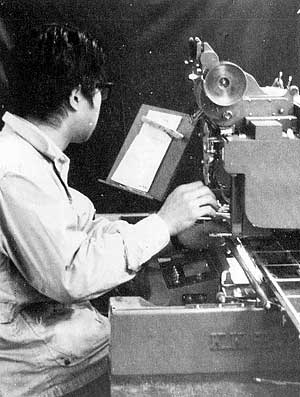

●テロメイヤ-T

「1983年に発売されたテロメイヤシリーズの初代機で、従来のようにテロップカードを作成するための機種です。文字盤を必要とし、電子式手動写植機と同様の操作パネルを備えています。」とAさん。

【筆者補足】

写研『文字に生きる[51~60]』によると、「第一号機をNHKに納入し、その後、各テレビ局や映像編集プロダクション等に次々と納入していった」とのことです。

従来の「スピカテロップ」は白地や透明な感材に黒文字で印字するため、それをテロップカード用に白黒反転させる手間がありました。また、ディスプレイ装置を備えていなかったためテレビのテロップで必要とされた複雑な組み方(円組み、斜め組み、像回転等)に対応できず不便を強いられていました。

しかし本機の登場によってそういった難点は全て解消され、ディスプレイを見ながら自由なレイアウトでの印字が可能となりました。採字した文字を画像メモリに蓄えて編集するため、出力は従来の写真感材ではなく、黒地に白文字の感熱紙を使用しました。

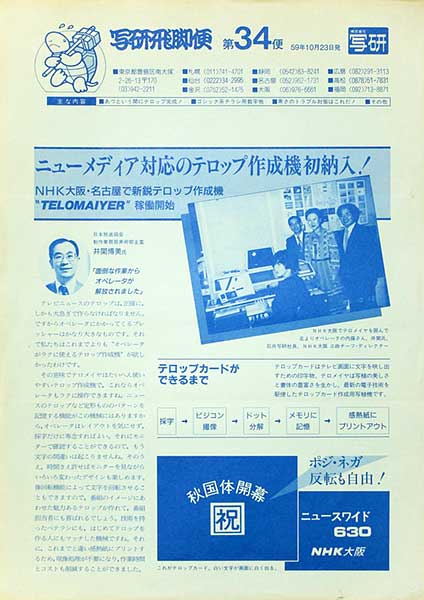

なお、写研の機関誌『写研飛脚便』第34便(1984年10月23日発行)の第1面に、NHK大阪放送局と名古屋放送局にテロメイヤが初めて導入された際の記事が掲載されています。

●テロメイヤ-TG

テロメイヤ-TG全体写真(写研『文字に生きる[51~60]』p.112より)

画面の右側から感熱紙のテロップカードが印字されているのが判る。

本体左側は画像取り込み用のスキャナカメラ、右側はフロッピーディスクドライブ。

「続いて登場したのが1985年に発売された『テロメイヤ-TG』です。テロップカードの作成に加え、新たにビデオ出力に対応しました。

1985年10月、テレビ朝日がアーク放送センターの稼動に合わせテロップの電子化をスタート。電子化対応の写植機として『TG』が導入されました。

あくまで手動機の延長線上にある機械でした。『T』と同様に文字盤を必要としていて、キーボード入力はできませんでした。

とはいえ、ビデオ出力を備えていたため、これが電子テロップへの第一歩になりました。」とAさん。

「TG」はテレビ朝日以外の一部局にも導入されていたそうです。

【筆者補足】

『文字に生きる[51~60]』によると、本機は16ビットマイコンの搭載により飛躍的に処理能力を高め、附属のスキャナカメラで取り込んだ線画も画面上で一括処理可能となりました。この処理データを放映用の画像処理システムへNTSC信号で送り出すことができ、感熱紙への印字だけでなくフロッピーディスクへの保存も可能となりました。

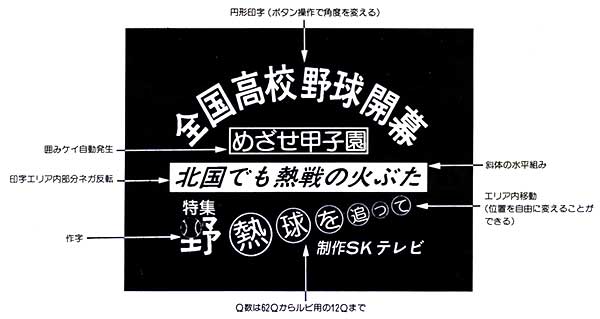

テロメイヤTGの印字見本(同機種パンフレット/1984年発行より)

テロメイヤ-TGの主な仕様(写研発行のパンフレット/1984年発行より)

| 寸法 |

幅1200×奥行800×高さ1250mm |

| 質量 |

|

| 所要床面積 |

幅1950×奥行1600mm |

| 機械内容 |

主レンズ

|

主レンズ24本(12、13、14、15、16、18、20、24、28、32、38、44、50、56、62Q) |

|

変形レンズ

|

(長体、平体、斜体5°おき34種)×4種(No.1~4) 合計144形状 |

|

文字枠収容文字盤

|

メインプレート2枚、サブプレート10枚 |

|

収容感材寸法

|

感熱ロール紙 縦100mm×横125mm(カット後) |

|

ファインダー

|

なし |

|

文字ディスプレイ

|

ブラウン管 12インチ 黒地に緑文字 |

|

電源、光源

|

AC100V±10% 50または60Hz 消費電力800VA 白熱電灯 |

| 環境条件 |

動作温度範囲5~35℃ 動作湿度範囲20~80% |

| 価格 |

|

●テロメイヤ-C

「現在のテレビ用テロッパーの形に近い、パソコンベースのキーボード入力で文字盤を必要としない機材は『テロメイヤ-C』が最初でした。

PC-9801ベースのPC画面上で文字入力からQ数歯数指定、レイアウトまで完成させて、静止画として使用する場合は、そのまま画面に出力してから静止画ファイルへ取り込み、紙焼き(テロップカード)として使用するなら、附属のプリンタから感熱紙にて出力するという仕組みでした。

テロメイヤ-Cでは写研独自のアウトラインフォント『Cフォント』が使われたため、多数ある写研書体の中から、実質使用可能な書体がかなり限定されたことで、色々制約も出たことを記憶しています。」

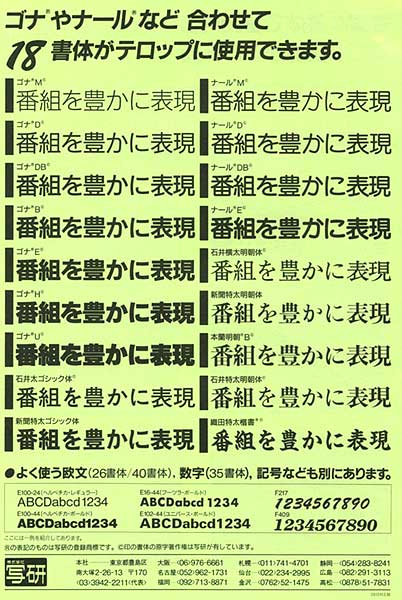

テロメイヤ-Cの書体見本(同機種パンフレット/1991年発行より)

標準仕様のテロメイヤの場合、使用できる書体はゴナやナールなど和文18書体と欧文26または40書体などに限られていた。

「のちに製作されたテロメイヤ-CのNHKバージョンは、文字盤を用いた写植機を全廃させてテロップの電子化へ移行させることも目的の一つであったことから、それまで写植機で使用していた書体を使えるようにするための特注品でした。具体的には収容書体形式を『Cフォント』から『タショニムフォント』に変更し、通常のテロメイヤ-Cでは使えなかったゴカールやスーシャ、スーボなど様々な写研書体を収めました。」

「1枚(=1画面)のテロップを作る際、それを静止画(電子テロップ)として作成する場合、画面上に使える『色』は白と黒を含めて8色までしか使えませんでした(PCスペックとの兼ね合いによる)。そしてそれを登録用のモニタにテロメイヤから直接ビデオ出力していました。

静止画なのでスイッチャーを介して他の作画機と合成して一つの画面を作成することは可能でした。当時は文字のみを作画機へ転送して、グラデーションなど8色以上の色づけや複雑な装飾、イラスト・ロゴなど別の素材との合成を作画機で行い、完成後の画像を1枚の静止画として使用する運用が普通でした。

ニュースなど追い込みで作成するものについては、テロメイヤの中だけで可能な色づけや装飾のみを行うにとどめていました。」

テロメイヤ-Cの画面

「資料によると、テレビ局への本格導入は1989年のTBSが初めてのようです。本格的な運用開始は『ニュースの森』がスタートした1990年春だそうです。

後に聞いた話では、TBSでの本格導入以降、全国各地の放送局でテロメイヤ-Cが広く導入されたそうです。放送局以外にもVTR編集室や制作会社にも導入例があったみたいですね。」

テロメイヤ-Cの主な仕様(写研のパンフレット/1991年発行より)

| 寸法 |

幅1200×奥行840×高さ1200mm |

| 質量 |

120kg |

| ハード仕様 |

キーボード

|

JIS準拠ひらがなキー配列 |

|

ディスプレイ装置

|

14インチ(カラー) |

|

取置きデータ出力装置

|

5インチフロッピディスク |

|

フォント収容媒体

|

ハードディスク、専用光ディスク※

※専用光ディスクデッキを4台増設することができます(オプション) |

|

ビデオ出力

|

RGB出力 1出力(16階調) |

|

プリンタ

|

方式 感熱式

走査線密度 約12本/mm

出力形状 枚葉、ロール(125mm幅) |

| ソフト仕様 |

文字入力 |

連文節かな漢字変換及びコード入力 |

| レイアウト編集 |

挿入、削除、書体変更、色変更、ジャスティファイ、円弧組み、揃え組み |

| 作図処理 |

直線、四辺形、円、円弧 |

| 罫線処理 |

囲み、アンダーライン |

| 文字形状 |

文字サイズ 12Q〜200Q(プリント出力時)

変形 長・平体 各1%〜50%

スラント 0〜±15°

回転 0〜±180° |

| 色 |

1画面8色(4096色の中から選択) |

| ロール出力機能 |

縦、横ロール 最大5m |

| 電源 |

AC100V±10% 50または60Hz 消費電力600VA |

| 環境条件 |

動作温度範囲5~35℃ 動作湿度範囲20~80% |

| 価格 |

|

●テロメイヤ-C1/C1-HD

「後継機であるテロメイヤ-C1は、日立製作所製のワークステーションをベースとしたもので、高機能化が図られました。テロメイヤ-Cではできなかったフルカラー(グラデーションも含む)のテロップを作成したり、写真など外部から取り込んだ画像と合成することも可能になりました。そしていわゆる『キー信号』(Adobe Photoshop で言うところのアルファチャンネル)に対応したことで、暗い色のスーパーも出せるようになるなど、かなりの進化を見せました。

テロメイヤ-C1では収容書体形式がタショニムフォントに正式に変更されたため、石井丸ゴシック体やゴカール、スーシャにゴーシャなど多様な書体を選択できるようになりました。」とAさん。

「C1」の発売時期については、各種資料などから、2000年から遅くとも2001年だったと思われます。

Aさんのお話は続きます。テロメイヤ-C1の短所について。

「聞いた範囲では、C1は本体が約1億円前後で10書体は付属されるも追加1書体につき30万円前後。複数台を運用していた局では1書体増やすだけでもその負担は莫大なものだったと思います。

さらに、ドロー機能が弱い。斜線や円を描くと、ギザギザが目立ち、とても質の悪いものが出来上がってきます(この部分はTG以降のテロメイヤすべてで共通だったとか)。また画像取り込み機能も弱く、取り込んだ画像の加工や縁取り(エッジ)も付けられない。文字に付加する縁取りも、プログラミングミスなのか、所々欠けてましたし……。

ついでにハードディスクの容量も少なく、メモリも小さいので、複雑な作業を要求されると簡単にハングアップしたりフリーズしたりしていました。高スペックのワークステーションを使用し、値段もなかなかの高価でありながら、機能的には使い勝手の悪さが所々で目立つような機材でありました。

C1はもともとSD(アナログ4:3)画質用のものを、無理矢理HD(デジタル16:9)へと画角変換(アップコンバート)していたことから、文字も含めた品質はかなり低かったと記憶しています。SD4:3のアップコンバート対応ということで考えれば、SD4:3の作業環境に画角16:9環境を擬似的に作り出し(この時点でSD4:3の上下に作業できない隙間ができることとなる)それをHD16:9まで拡大している訳なので、当然画質は荒く汚くなります。

よく見ないと分からないかも知れませんが、地上波デジタル放送でアップコンバートした素材を見ると文字自体や文字の縁取りが左右に引き攣れていたりして、悲惨だったんです。

一方で現在稼働中の新しいテロップ・CGシステムは、当然HD画質ですし、出力もHDにフル対応しているものです。またテロメイヤでは中途半端だった拡張性や外部画像、Photoshop や Illustrator との連携もスムーズで、外部素材の質を落とすことなく、綺麗に合成し、作成し、送出まで繫げられています。」

Aさんが知る範囲では「C1/C1-HD」を導入した放送局が全体で数局のみと少なかったことなどから、この時点で開発チームはかなり規模が縮小されたようです。現在(2008年取材当時)はテレビ用写植機=テロメイヤの開発チームは解散し、テレビ用写植機からは完全に撤退しているとのことです。

→つづく

→写植レポート

→メインページ |