●過去だより1376〜1400

2025.7.21(月祝) 1400 斜陽に隠されたものは

【日録】3連休の最終日はゆっくり? 過ごした。

Nikon D80・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM・絞りf/1.8開放(以下同じ)

多治見市内の某カフェでお昼御飯。休日なのに他に1組しか居なかった。それなのに料理は深みのある味でとても美味しかった! 人混みや行列で待つことが極端に苦手ということもあるが、私達はこういった穴場のカフェやレストランを沢山知っている。これからも秘密にしておこう。

持参していたカメラはD80。このカメラの持ち味はCCDならではの濃厚で鮮やかな色味とすぐ白飛びするハイライトだが、シグマ18-35mm f/1.8によって落ち着いた色調と優しいコントラストを獲得したようで別のカメラのようだ。人物は載せられないが自然な肌色で立体感や柔らかさがあり、独特な青色を出してきた。オリンパスのデジタルカメラで撮った写真のような、私が憧れる「写真らしい」色遣いが手許に来たと思った。D80とシグマ18-35mm f/1.8の組み合わせはもう手放せないかも知れない。

D80は19年前に初めて買ったデジタル一眼レフカメラだったのに、こんなに奥が深かったとは。D800がメインカメラになって以来D80は休んでばかりだったが、手放さないでおいて本当に良かった。ニコンはデジタル一眼レフの開発を辞めてしまったが、私が完全にミラーレス機に移行するのは当分先のようだ。CCD一眼レフで撮った写真が余りにも魅力的だから。

青い紅葉が風を感じるように撮れた。これもシグマ18-35mm f/1.8のごく浅い被写界深度と鋭さ、ぼけの柔らかさによる持ち味だろう。写歴19年、やっと写真に心象を投影できるようになってきた。

枯れかけた紫陽花の花に夕陽が差し込む。斜陽にも魅力や美しさが沢山隠されていて、上手く掬い取れば誰も気付かないような得難いものが見えてくるものなのだと思った。

2025.7.15(火) 1399 収穫の喜びと痛み

【園芸部】ブルーベリー、大量収穫!

富士フイルム X20

ホームセンターで花付きの苗を買ってきたとは言え、無事に結実して嬉しい。

流石に市販の実よりも酸っぱく皮も厚いが、蜂蜜と共にヨーグルトに入れて食べたらとても美味しかった!

収穫しているときにチクチクと痛みを感じたと思ったらイラガの幼虫が大発生していた。葉を食害するのですぐに殺虫剤を噴射して駆除した。既に茶色くなっている葉もある。防除を来年の課題にしなければ。

2025.7.7(月) 1398 この先活動不能

【工務部+日録】2階の室内温度が30℃から下がらなくなった。しかし昨晩寝室で冷房のタイマーをかけたら一応朝近くまで連続して寝られた。

これは内窓と天井裏の断熱材を設置する前迄はとても考えられないことだった。寝室の掃き出し窓は二重ガラス(Low-Eなし)の樹脂サッシ、天井には気休め程度の断熱材(マットエース 50mm)が入っているという環境だった。空調中もじんじんと輻射熱を感じ、空調が切れた途端に暑くなってしまうのだ。その為昨年迄は、梅雨明けからお盆までは輻射熱を感じない1階に避難し、家人と我が子は和室、私は居間に布団を敷いて寝ていた。

今年は1ヶ月前倒しで酷暑が訪れてしまったが、断熱工事を施した為1階に避難する程でもないと思った。冷房を点ければ設定温度以下までよく冷えるようになったし、輻射熱も感じない*。

しかし断熱材は完全に遮熱するものではなく、熱伝導を遅らせるに過ぎないので、冷房を切ると徐々に温度は上がる。 その我慢の限界に達するタイミングが遅くなった為、早朝まで寝られたということだ。

ただ、睡眠不足であることには変わりないし、日中も含め暑さに耐え続けるストレスはかなりのものだ。毎日朦朧としながら仕事や家事育児をこなしている。明らかに体調が悪いし、私が語らずとも周囲の人がそれに気付いている。出来上がるものも体調を反映している。指にも、毎年暑さが我慢の限界に達すると出来る湿疹が発生し、治らなくなってしまった。心身共に悲鳴を挙げている。

例年は梅雨明けから彼岸明け迄を「活動不能期間」として注意喚起(?)しているが、今年は特にきつい。6月半ばからこの期間が始まってしまった。いつもならお盆明けには朝晩涼しくなって少しずつ体調が回復してくるので、私は連続した酷暑には1ヶ月なら耐えられると見ている。 しかし今年は1ヶ月暑さが前倒ししているのであって、その分早く酷暑が収まる気配は全くないどころか増長している。きっと私は……と良くない想像をした。

*2025.8.31迄の実績と計算上の断熱性能

◯温度の実績

最高室内温度32.8℃/外の最高気温38℃時(19時頃観測)

冷房を点けて部屋を冷やすと、25℃程度で一定となる。

就寝1時間後に冷房切。

冷房切後の最高室内温度28.9℃(5時55分頃観測)

◯断熱性能

エクセルで計算表を組み、自宅の外壁や建具、床や天井などの寸法及び各部に使用されている断熱材の性能を入力して外皮平均熱貫流率(UA値〔W/m²K〕)を算出した。参考に実測した最低室内温度も記載する。

竣工時 UA=0.686 最低温度8℃(断熱等級4超5未満)

断熱施工後 UA=0.556 最低温度11℃(断熱等級5超6未満)

数字だけ見れば竣工時もいい線行っていたことが分かる。しかし断熱欠損が酷く、実感としては「暑くて寒い家」だった。

また、写植室が土間コンフローリングで親子玄関ドアもあるので寒さの温床(?)になっている事も計算結果から判った。外皮熱損失量〔W/K〕は、自宅全体で言えば5分の1、床だけなら半分が写植室が受け持っており、その分熱が逃げていると言える。このことについても、写植室に面する内壁に断熱材を設置したので、締め切ってしまえば概ね無視できるようになった。

今回断熱欠損を自分で解消させ、更に二重窓化と屋根裏の高断熱化を図ったことで自宅の快適さは段違いになった。2030年新築義務化予定の断熱等級5(UA≦0.6、ZEH水準)の性能を上回ったことも嬉しい。因みに写植室が存在しないことにするとUA値は0.447となり、断熱等級6(UA≦0.46)を達成するという試算結果が出た。

暑さへの対策は、ダイワハウスの断熱等級6の家で試算した室温グラフを見ても我が家と大差ない(ダイワも冷房なしで夕方最高33.5℃、朝は28.5℃ぐらい行っている)ので、そういうものなのだろうし、私の計算はそれ程間違っていないと確かめられた。

最近の夏の暑さは人智を超えていて、先に書いたように私の限界も超えているので、幾ら家の断熱性能を高めても無駄かも知れないけれど……。

2025.7.3(木) 1397 父が語った言葉

【日録】何の話の流れだったか、父が珍しく真面目に語った。

「他と比べるからいけない。自分や周りの人が生活していくだけのことを考えれば続いていくというのが昔の日本人の考え方。今は目立った人や金持ちが優れているという考え方が広まってしまったが、本当は職人や世の中の役に立っている人が大切にされなければならない。宮﨑駿監督が言いたいのはそういうことだ。40年も前から映画にして伝えようとしてきた。」

“土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう。 ”どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんの可哀想なロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ。

『天空の城ラピュタ』でシータが『ゴンドアの谷の歌』と共に語った言葉を思い出した。子供の頃にはよく分かっていなかったが、自分で生活をし、小さな家族も増えた今、その深い意味が少しずつ解るようになってきた。それは生きてきた中で知見が深まったこともあるが、この台詞を思い出してしまうような出来事や風潮が世の中にあるという裏返しでもある。私が父やシータの言葉に対してどう思ったかはここには書かないが、とても印象的だったという事実だけは残しておく。

2025.7.2(水) 1396 10年の証し

【日録】家人が勤続10年の賞としてオーブントースターを貰ってきた。

ラドンナ社の「Toffy オーブントースター K-TS4」。

富士フイルム X20

これまで使ってきたごく普通のオーブントースターから置き換えてみた。

台所の乙女な雰囲気によく馴染んでいる。そして2段ということもあり占用面積が小さく、一帯がすっきりした印象だ。既存のオーブントースター、炊飯器、電子レンジは私達が新しい生活を始めた10年前に購入した同期。なるべく機能が少なく外観がシンプルなものをと思い選んだものだ。特別気に入っているという訳ではないが、見た目が古臭くなることも悪目立ちすることもなく、故障も全くなく好ましい。トースターは処分せず予備機として保管しておく。

唯一悪目立ちしているのは家電ではなくてサランラップだった(苦笑)。恐らく上の写真でもトースターよりも先にサランラップに目が行くことだろう。どぎつい装飾を施すよりも落ち着いた最小限の意匠でいいのに。令和の若い生活者は後者の方が好きですよ。と思っていたらロハコで売っていた(→サランラップ 暮らしになじむデザインパッケージ)。価格は通常品(358円)より200円高。複雑な気持ちになった。色分けの派手なパッケージは業務用だけでネット販売にして、民生用はデザインパッケージのみで店舗販売にして、値段も流通方法も逆にしたらいいのになぁ。世の中、平成時代から大きく変わっていると思いますよ。

2025.6.28(土) 1394 決断

【日録】庭の朝顔が初めて花を着けた。

富士フイルム X20

朝顔の成長や変化は早く、毎日観察しているだけで見える景色は大きく異なる。我が家では居間の掃き出し窓から一番よく見える場所に鉢を置いたので、家族皆んなで開花の様子を楽しみにしている。

今日は家人が合唱団の体験レッスンに付き添った。

やはり我が子は終始楽しそうで、「合唱団に入りたい」と話していたそうだ。

よし、分かった。主催の先生に入団を申し込んだ。もう後戻りはできない。

でもこの決断は間違っていないと思う。我が子の音楽活動の礎となり、人間形成の軸となり、沢山の思い出の場となって欲しい。音楽が人生の愉しみの一つになってくれればそれ以上の喜びはない。

2025.6.17(火) 1394 1ヶ月早い夏の到来

【日録】梅雨も明けていないというのにかなり暑い日が続いている。

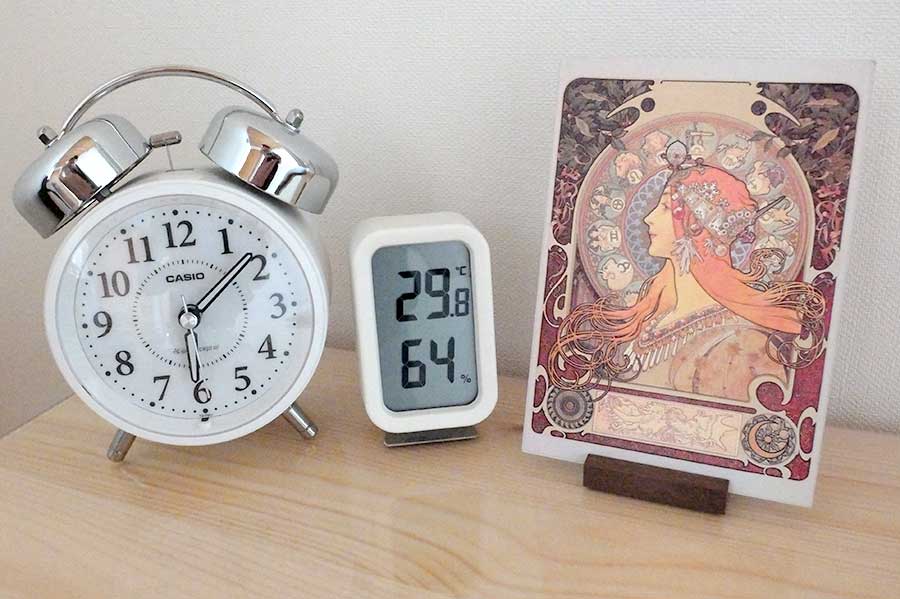

富士フイルム X20(以下同じ)

外の気温は33.5℃。蒸し暑くてたまらず、居間のエアコンを入れた。

2階の自室はエアコンなしで29.8℃。部屋には居られるが快適ではない。とはいえ二重窓と天井裏の断熱材を設置したことが効いているのか、以前のようなじりじり来る輻射熱は感じない。

一方、庭ではきゅうりが旺盛に蔓を伸ばしていた。

手よりも長いきゅうりが2本!

早速我が子と収穫。普段生野菜を食べない我が子も喜んで食べた。自分で採ったものは美味しい。

庭にはお客さんも来ていた。美しいアゲハチョウが長い時間止まっていて、近くから目を愉しませていただいた。

6月半ばとしては尋常ではない暑さで、これからの夏本番にどうなってしまうのかととても心配である。私は熱中症に罹りやすく、夏の暑さは切実な問題だ。早く夏が来たのなら、できれば早く夏が終わって欲しいが、そんな都合良くならないのが自然である。心して日々過ごしていきたい。

2025.6.13(金) 1393 花達の喜び

【日録】庭が花達で色とりどりになった。

Nikon D200・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM・絞りf/1.8開放(以下同じ)

常緑ヤマボウシ(ホンコンエンシス)は満開を迎えた。年々成長して華やかになってきた。この時期を毎年楽しみにしている。

その根元にはチェリーセージが紅を添え、心地良い色の対比を作っている。数年かけてやっと「お庭」らしくなってきた。

ブルーベリーは実を沢山蓄えている。収穫が楽しみだ。

円形花壇で成長しすぎたので、施肥していない土の場所に移植したサルビア。気に入ったらしく、青紫の花を沢山咲かせてくれた。奥には花を終えた大手毬の木が大きく育つ。右手にはサツマイモ畑、更にその右に常緑ヤマボウシが居る。

紫陽花「アナベル」の細やかで清楚な花。

昨年植えた柏葉紫陽花も夕陽が当たり、独特で繊細な表情を見せてくれた。

新築前に友人から貰った紫陽花は、今ではすっかり我が家の顔になっている。

こうして見ると、この数年間で様々な花と出会い、成長を共にしてきたことが分かる(庭造りの当初 →2020.6.13の記事参照)。まだまだ完成度の低い「お庭」だが、これからも花達の喜びを励みに、少しずつ良い雰囲気を目指して作っていきたい。

2025.6.7(土) 1392 惚れてしまった

【日録】我が子が先日大いに興味を示した合唱団の体験レッスンに参加した。

練習会場のホール一杯に100人くらいが集まっていた。保育園年中から大学生までの団員の殆どは女の子だった。我が子と同じく体験に来ていたのは数名だった。グランドピアノの重厚な音色と美しい歌声が響き合って、神聖な感じがする独特な雰囲気を醸し出していた。レッスンというと何度も同じフレーズを指導するような厳しい印象があったが、どちらかというとリトミックに近く、体を動かしながら歌を歌ってコミュニケーションを取るような指導方法だった(恐らく上級者は年少者のレッスン終了後に技術的指導を受けているのだろう)。朗らかでぐいぐい引っ張っていく先生と統率の取れた団員の真摯な姿。そこには私達が子供だった昭和時代の良い部分がそのまま生き続けているように感じた。

そして素晴らしかったのは歌の技術的な部分だけでなく、上の子が下の子の面倒を見ていることだった。先生が団員を指示して面倒を見させることはなく、自分で考えて行動していた。こう書くと当たり前のように思えてしまうが、大人でもなかなか出来ることではない。恐らくは合唱団の長い歴史の中で連綿と受け継がれてきたことなのだろう。お姉さん達に面倒を見てもらったように、今度は自分が下の子の面倒を見ようという善い連鎖があるように思う。大人こそ見習わなければならないと思う。これをできない大人が多い(大切なことなのでもう一度書いた)。

曲目はよく知られた唱歌や童謡が主ではあったが、ピアノの伴奏が素晴らしく、ユニゾンや2部合唱であっても深みがあって聴き応えがあるのでもっと聴きたくなる。その裏には理由があった。東京にある合唱団と深い親交があり、その演奏路線を共にしているという。その合唱団向けに越部信義氏が楽曲を多数提供するなど、子供騙しではない一流で本物の音楽が基本になっているのだ。ここでは「音を楽しむとはどういうことか」を子供達に伝えるべく、誰もが尽力している。

そういった大人の視点でこの合唱団の魅力を述べるまでもなく、我が子は全身を使って笑顔で音楽を楽しんでいた。こんなに生き生きとしたあの子を外で見たことはない。本来のあの子が解放(開放)されているのだと思った。

レッスンが終わると、主催の先生のみならずお姉さん達も我が子に「また来てね♪」と並ならぬ歓待ぶりであった。このひととき、私までもが多幸感に包まれた。このような善き世界が今でもこの世にあることを嬉しく思った。

そんな訳で、我が子も私もこの合唱団に“惚れてしまった”のだが、家人は今日の体験レッスンに参加することはできなかった。次回、家人が参加して入団の判断をすることとなった。

どうなる、我が子の未来。

2025.6.5(木) 1391 作業机更新事業〜10年振りの広い机!〜

【工務部】これまで亮月製作所は、新生活が始まった10年前から“仮事務所”を設けて活動してきた。じっくりと腰を据えて作業できる場所を持っていなかったという意味だ。今回初めてその状況を掲載する。我ながら余りにも貧弱で脆弱な環境だったと思う。

枕元に小さな折り畳みテーブルを据え、正座すると低過ぎるので立方体のスタイロフォームを机の脚に足していた。こんなギコギコ*の、吹けば飛ぶような環境で細々と活動を続けてきた。資料を参照しながらの執筆は困難で、布団に資料を広げて何度も体を捻りながらの作業だったし、スキャナーやディスクドライブは必要な時だけ床に置いていた。活動を絶やさない為の最低限度の作業環境だった。勿論捗る筈がない。

*ギコギコ 軋みながらも現役を維持する様子。廃道探索サイト「山さ行かねが」の下記記事を見て大きな衝撃を受け、以来私もこの言葉を使うようになった。 →『静岡県道416号静岡焼津線 大崩海岸(旧国道150号)第2回』

今回住まいの改良を機に本来の作業環境を整えるべく、机を新調した。

無印良品の「パイン材デスク 幅86cm」。

所謂パソコンデスク(死語?)は却下、鉄や樹脂製など人工的なものも却下、MDF(中質繊維板)製は黴の温床となるので絶対に不可、無垢の木一択で探した。だからといって受注生産のものは過剰品質になってしまうので、ごくシンプルで簡素なものを探した。いつも頼りにしている無印良品の実店舗で何種類かの机を見付けた。自宅が無垢の松で作られていて景観が合うのと、寸法が丁度良かったのでこれを選んだ。

椅子に座って広い机で作業することがこんなに快適だったとは!

実家暮らしの時は自室に学習机が鎮座していて、そこで資料を広げながら作業に勤しんでいた。その時の効率の良さ、風通しの良さ、姿勢良く作業することの気持ち良さを思い出した。

環境が整ったからといって素晴らしい成果を残せる訳では決してない。また、未だ自分の中では写植に対する活動への熱意が取り戻せず、引退復帰の展望は見通せない。ただ、写植から距離を置き、異なる視座から状況把握と問題提起をしている今だからこそ見直せるものがある。その一つがこの机だった。写植の活動に没頭し続けていたら机を見直そうとは思わなかったかも知れない。今後無事復帰を果たせるのか、このまま消え去るのかは私も分からないが、異なる視点から物事を考えて実行することの大切さを知ったという意味では大いに有意義だった。

●作業机更新事業

・所要時間

1時間(組立)

・資機材

無印良品 パイン材デスク 幅86cm×奥行58cm×高さ70cm 17900円

2025.5.28(水) 1390 睡眠は健康の源

【日録】このごろ寝ていると体が痛くなって起きてしまうことが度々あった。

就寝中、無意識に姿勢を変えるのだが、その度に目が覚めてしまうのだ。どうやら敷布団が体に合っていないというか寿命のようだ。

富士フイルム X20(1、3枚目)

10年前に新生活が始まる折、母が送ってくれたダブルサイズのウールマットとマットレス。すっかり平らになってしまった。

新しい敷布団を比較検討する中で、「エアウィーヴ」が良いのではと考えて布団店へ向かい、注文しようとした。 布団店にはそれを始め様々な種類の敷布団が置いてあり、寝心地を試してみたり、詳しい話を聞いたりした。

一番寝心地が良かったのは、昭和西川のマットレス「ムアツ」だった。

エアウィーヴは運動選手など体格が良い人に最適とのこと。私は平均より体重が少ないので、硬めのエアウィーヴよりも高齢者施設でも使われているムアツの方が向いているとのこと。腰痛持ちの家人もかなりの痩せ型で、旧東京西川の「整圧マットレス」を若い頃から愛用している。私も寝させてもらうことがあるがとても快適で疲れないので、その効果はよく知っていた。

Nikon D200・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM

そういう訳で、ムアツのマットレスを導入した。

床(とこ)に就いた瞬間から違いが分かった。体をバランス良く支えてくれて、どこかに負担が懸かることはない。まるで浮いているようだ。寝返りを打っても硬さを感じず、横になった体を柔らかく受け止めてくれる。勿論痛みはない。仰向けの姿勢が一番気持ち良く、知らない間に眠ってしまった。寝返りの度に起きることは全くなく、朝迄ぐっすり眠れた。起きると頭がすっきりしていて、深く眠れたと思った。

折角なので家人とボックスシーツや敷きパッドを色違いのお揃いにしてみた。無印良品の綿サッカー織ボックスシーツと綿洗いざらし敷パッド。

生活の質を本来の状態まで向上させるため、これ迄は住まいの改良に力を入れてきたが、自分自身の健康の為の改良も必要だと思った。

睡眠は健康の源であることを自分の体を以って知ることができた。これからも体を労りつつ、改善できる箇所に手を入れていきたい。

●マットレス更新事業

・所要時間

なし

・資機材

昭和西川 三層ムアツ折り畳みマットレス 77000円

無印良品 ひんやり敷きパッドシングルグレー 2990円

無印良品 綿サッカー織ボックスシーツグレー 2990円

2025.5.25(日) 1389 価値観の礎

【日録】家族で名古屋に出掛けた。

Nikon D800・Ai AF Nikkor 35mm F2D(以下同じ)

名古屋の土を踏むのは何年振りだろうか。科学館は新しくなってから行ったことがない。小学生の時が最後だが、その日のことを鮮明に覚えている。

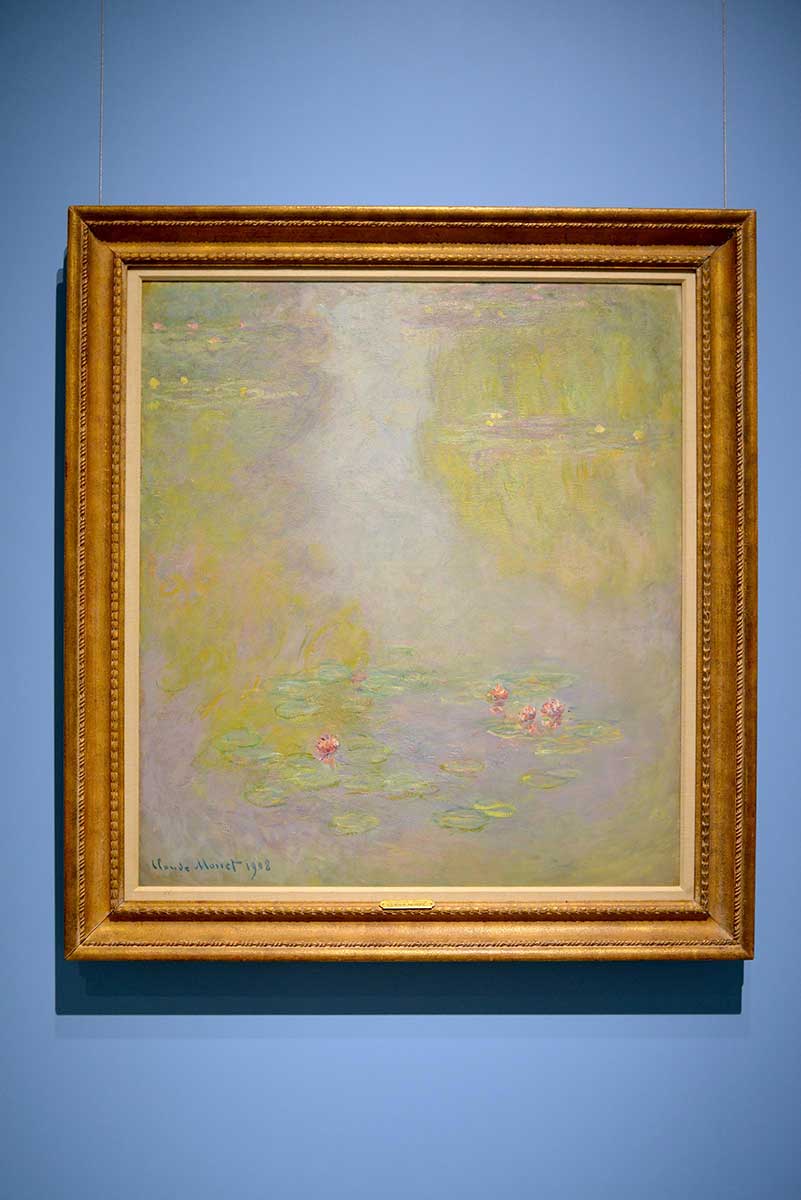

今日の目的は、科学館の隣にある名古屋市美術館の「西洋絵画の400年」展。

我が子が美術に興味があり、本物を見せてやりたいと思ったのだ。興味の入り方は少々独特で、NHK教育テレビの『びじゅチューン!』の奇妙なアニメーションと歌の虜になり、そこから美術作品への興味を深めていった。今では番組で紹介されている美術作品なら、絵を見ただけで作者と作品名が言えるようになった。

会場は平日にも関わらず大変な混雑で、作品ごとにじっくり観る余裕はなかった。辛うじて、最後に飾られていたクロード=モネの『睡蓮』(1908年、東京富士美術館蔵)で記念写真を撮るのが精一杯だった。

美術館に併設されたレストランで休憩。こちらも混み合っていたが、隣接する白川公園を見渡せる席が取れて気持ち良く過ごせた。

我が子は美術館よりも白川公園の方が気に入ったようで、外に出るなり公園中を駆け回った。大きく育った木々の向こうに「進行方向別通行区分」の標識が見えるのが名古屋らしいと思った。道も公園も何もかも広く取られている、名古屋のこういう大らかさと先見の明が好き。

足元には小さな草花も育っていた。

誰かが置き忘れていった白詰草の花冠。

私達も帰る時間だ。電車に乗って美術館へ行き、都会の公園で遊ぶ。それだけなのだけれども、我が子にとってはきっと特別な一日になったことだろう。この記憶はきっとこの子の価値観の礎の一つになる。私がこうして連れて行きたいと思ったように。

2025.5.21(水) 1388 写植室緊急出動

【工務部】写植の活動は当分の間休止(引退)しているが、緊急で対応しなければならない事案が発生した。

富士フイルム X20(以下同じ)

文字盤に黴が発生していたのだ。最近の異常な高温多湿により、写植室が黴易い環境になってしまっていたようだ。

すぐに露出している文字盤全てを消毒用アルコールで拭き上げると共に、密閉容器を手配した。

これまでモリサワ用の文字盤は、寸法がほぼ同じLPレコード用のカラーボックス(→ディスクユニオン ユニオンレコードラック スタンダード4BOXホワイト)に保管していたが、カラーボックスはMDF(中密度繊維板)で作られており吸湿し易く、黴の温床になるのだ……と語っているが、黴が発生してから調べた。つまり高温多湿の環境でカラーボックスは絶対に使ってはいけないのだ。致命的なミスを犯した。

代わりに天馬の収納ケース「ロックス740L」を取り寄せ、文字盤をアルコール清拭した上で収納して乾燥剤を添付した。(最適な収納方法については書体讃歌様(→X @typeface_anthem)に情報提供いただきました。本当にありがとうございました!)

抜け殻になったカラーボックス自体も黴に侵されていたので、勿体ないが処分することにした。そのままでは廃棄できないので小さく切り刻まなければならない。カラーボックスは分厚いので丸鋸(→京セラ MW-46A)を購入した。

しかしカラーボックスを切断しようとしたところ中空構造だということが判り上手く刻めない。それどころか反動があって切断するには危険すぎる。仕方がないので丸鋸で何箇所かに切れ目を入れて、見世物の瓦割りのように弱い部分を狙って力を掛けてばらばらにせざるを得なかった。カラーボックスは2台あり、とても難儀した。上の写真で少し写っているごみ袋がその残骸である。

カラーボックスの残骸を燃えるごみに出し、黴の温床を無くすことができた。

しかしこれは「工務部」としての活動。あくまで整頓できただけであって文字盤の内容の精査や整理はできていない。そこは追い追い、写植に関する活動に対する熱意を取り戻せたら取り組みたいと思う。今のところ心の傷は癒えておらず、取り戻せるかは分からないが……。

●写植室文字盤黴対策事業

・所要時間

1時間×4回

・資機材

京セラ 丸鋸 MW-46A 8000円

天馬 ROX740-2Lクリア 6080円×3

天馬 フィッツ差込式キャスター 1380円×2

2025.5.21(水) 1387 畑の新しい仲間

【園芸部】畑に新しい仲間が増えた。

富士フイルム X20(以下同じ)

朝顔とキュウリだ。日除けになり、且つ美しい花や収穫を楽しめたらと思ったのだ。

朝顔は種を貰ってきて、5月10日に種蒔きした。

一週間後の5月17日に発芽した。

キュウリは翌5月18日に植え付けたばかり。台木がカボチャの接木苗。早くも巻き髭を出し、伸び始めている。

どちらも初挑戦。夏になったらどのような景色を見せてくれるのか、収穫はできるのか、とても楽しみだ。

2025.5.18(日) 1386 進化ではなく退化

【日録】早くも夏のようにとても蒸し暑くなり、職場に持参する500mLの水筒では足りなくなったので夏用の水筒を購入した。

富士フイルム X20(以下同じ)

THERMOSの750mLステンレス水筒。家族3人、同じ容量で色以外はお揃いの水筒を持つことになった。

と思ったが、1本だけ型番と仕様が異なることに購入後に気が付いた。

ミネラルグレー(紺灰色)の個体だけ型番が「JNL-S750」で、他は「JNL-752」「JNL-756」と“S”が付いていなかった。 メーカーのサイトによればJNL-Sの方が「さらに進化」しており、具体的には蓋の飲み口を改めて唇に合い易くなり部品も分解し易く洗い易いとのことだった。(→PR TIMES『『サーモス 真空断熱ケータイマグ(JNL-Sシリーズ)』8月21日新発売』)

確かに蓋の構造が異なる。JNL-Sの方が飲み口やパッキンの部品が小さくなっており、蝶番も単純な造りに改められている。これが使い勝手にどう影響しているのか、本当に快適になっているのか、早速JNL-S750を職場で使ってみた。

職場へはいつも氷を入れた水道水を水筒に入れて持って行っている。JNL-S750で飲んでみると、「ドクドクドク……」と脈を打つようで、沢山飲みたくてもすぐに出て来ない。更に傾けるとドバッと溢れ、服が水浸しになった。

何故だろうと思い再度飲み口を確認すると、JNLは孔が縦長になっていて小さな空気穴もあるのに対し、JNL-Sは円形になっていて空気穴がないことが判った。容器は空気の抜ける道がないと水が滑らかに出て来ない。昔から誰もが知っていることなのに、JNL-Sは二重に空気の抜ける道を塞いでしまった。これは退化じゃないのか? 部品点数や大きさを削減し、コストダウンしただけなのではないだろうか? 作り手の都合だけで、水筒で飲む時の快適さを犠牲にして構造を改めたのだとしたら、サーモスの製品に消費者が抱くイメージを自ら傷つけていないだろうか。

仕方がないのでそのまま気を遣いながら使っているが、月に2〜3回服を濡らしてしまう。買って使ってみないと分からないことではあるが、買い物に失敗したと思った。

結論! 水筒に氷を入れたいなら、サーモスのJNL-Sは買ってはいけません!

JNL(-Sなし)を買いましょう!

試しにJNLとJNL-Sで蓋を互いに嵌め替えてみたところ、問題なくねじ込むことができた。JNL用の近い色の「せんユニット」を取り寄せてみるか……。

(追記)2025.8.26 JNL用のせんユニットを取り寄せてみた。

ミネラルグレーはなかったが、近い色のスモークブラックはあった。

JNL-S750の水筒本体にJNL用のせんユニットを装着してみたところ。

スモークブラックの方が黒味が強く色が合わないが、蓋を強調する意匠だと考えればあまり違和感はない。

肝腎の飲み心地を確かめるべく、早速氷水を入れて試飲してみた。

予想通り、「ドクドクドク……」という脈動は全くなく、大量且つ滑らかに水が口の中へ滑り込んで来た。これが本来のサーモスの飲み心地だ!

せんユニットは880円と高いものではないので、JNL-Sの飲み心地に不満がある方はJNL用の購入を強くお勧めする。 せんユニットの“リニューアル”は完全に失敗作なので、サーモスさん元に戻してください。

●水筒更新事業

・所要時間

なし

・資機材

サーモス JNL-S750(ミネラルグレー) 4378円

サーモス JNLせんユニット(スモークブラック) 1430円

2025.5.11(日) 1385 本格的ではなく、本物

【日録】地元で活動している合唱団の演奏会を初めて聴きに行った。

我が子は音感があるらしく、2歳の頃には既に正確な音の高さで歌を歌っていた。原曲通りの調ということでもあるし、二つの音の相対的な高さの正確さという意味でもある。

その為我が子にはなるべく新旧問わず様々な音楽を聴かせてきた。但し最近の所謂J-POPはメロディーを構成するフレーズが「ソミレド」一辺倒で、コード感やはっとするような展開、曲毎の独自性がないので積極的には聴かせていない。歌は歌って心地良く、心動かされるメロディーが命だと思うからだ。

だからこそ、本格的な子供の為の音楽がどういうものなのか、我が子に知って欲しいと思い、この場に臨んだ。

合唱団の演奏会を選んだのは、私達が合唱が好きで、合唱曲や合唱団出身の音楽家(湯川潮音、池田綾子、Salyuなど)を好んで聴くのでということもあった。

開場前から長い列が出来ていて、客席は殆ど満席だった。存在は知っていたのに、こんなに人気があるとは知らなかった。あるいは関係者で固められているのか。

合唱団というとクラシカルでお堅いという先入観があったが、演目は子供向けのみならず古今東西の歌ありミュージカルありで本格的かつ親しみやすく、どんどん惹き込まれていった。

あの歌声のメインは中学生や高校生だということも初めて知った。全てが完成されていて、別の世界の美しいものを見ているような気持ちになった。これは“本格的”ではなく本物だと直感した。決して子供騙しではない。お客さんに聴いていただく、愉しんでいただくために技術を磨き、演出し、世界観を作り上げているプロフェッショナルの世界だと思った。

しかし何というか、可愛い歌声で『恋のバカンス』や『2億4千万の瞳』のような大人の歌や『チャンピオン』のような男臭い歌を聴くのは、ちょっといけないことをさせているような妙な感じがする。これはストリングスを使った楽曲にも感じることがあり、例えば(昔の音楽で恐縮だが)グループ・サウンズ(以下「GS」→Wikipedia)の曲にストリングスが使われていると心がざわざわする。ストリングスがクラシック由来で折り目正しく無垢な印象があるのに、大人の秩序に抗うような(当時は不良とまで言われた)GSの音楽に使われていることに危うさを感じてしまうのだ。しかしGSも“大人”側がコントロールしていて、その箱庭の中で職業作家が世界観を創った作品が大半だったのだが。でも作り上げられた虚構の世界だと分かっていてもざわざわしてしまう。合唱団もある意味“大人”が作り出した世界観であり、団員の子供達も「お客さんに聴いていただく」ことを念頭に置いているのだろうけれども。と色々考えてしまった。

我が子も大いに反応していて、飛び出しそうなくらい踊っていた。そして終演後「合唱団に入りたい!」と自ら言い出した。

どうしよう、こんなに大掛かりで本物の音楽を追求する場所に我が子を導いて良いものか。我が子がついて行けるのか。……幸い、体験レッスンを受け付けているという。

この子にとって居心地が良く楽しい場所なのかどうか、まずはこの子自身に感じてもらおう。

2025.5.1(木) 1384 麦を食べればいいじゃない

【日録】近頃お米が余りにも高いので対策した。10kg袋は売られてさえおらず、平時の2倍以上の値段(4000円/5kg)というのは、庶民には余りにも高過ぎる。

対策と言っても簡単で、白米御飯をやめて麦御飯にしただけだ。

富士フイルム X20

早速麦御飯を炊いてカレーライスにしてみた。

麦の部分に歯応えがあり、独特の風味でずっと噛んでいたくなる。とても美味しい! そういえば学校給食が麦御飯だった。栄養価も白米より高く、食物繊維豊富で白米のみよりずっと体に良い。我が子も麦御飯が気に入り、「白いご飯は嫌!」と言うようになった。興に乗って米:麦=1:1にしたら家人の不評を買ったので、2:1にした(笑)。

大麦は300円台後半/800gで売られていて、1kg当たりの価格で比べると、白米800円に対し大麦は400円台と半分程度である。米:麦=2:1として計算してみると、月10kg食べる場合に1000円以上削減できることが判った。年間12000円(≒白米のみの1.5ヶ月分)も食費が減らせるのは大きい。 味が良く健康にも良く、無理なく節約できていい事尽くめだ。今後も麦御飯でいきたい。

2025.5.1(木) 1383 SONY ブルーレイレコーダー BDZ-T55の修理(再)

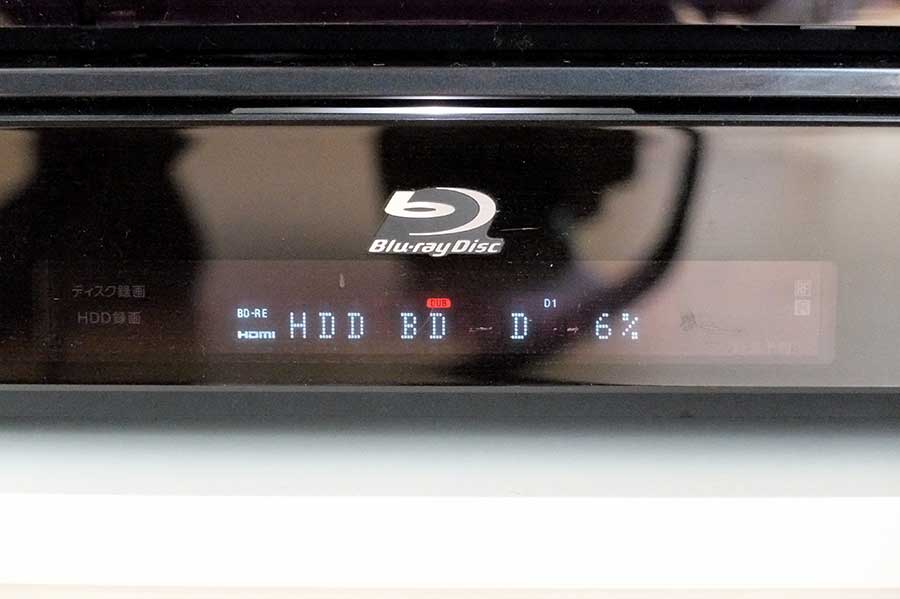

【日録】2009年から活躍してきたソニーのブルーレイディスク(以下「BD」)レコーダー「BDZ-T55」(→2009.7.5の記事参照)が故障した。

本機は以前にも故障しており、中古の部品を取り寄せて修理したことがある(→2016.1.29の記事参照) 。ハードディスクに録画した番組をBDにダビングできず、再生もできないことから、前回と同じくBDドライブの故障だと推定した。

この録画機、録画予約をしていなくても毎日勝手に起動し(電源表示は消灯)、「ガン!……ガン!」と激しくBDドライブが動作するなど不審な動きをしていた。その積み重ねでドライブが故障してしまったのではないかと考えている。前回の故障の時も同じ動作をしていた。本当に“ソニータイマー”(→Wikipedia)が内蔵されているのではないかと疑ってしまう。なお、私が他に所有するソニー機材は全て十数年経過しても問題なく動作している。

こんな録画機は信用できないし、また同じ理由で故障するので、ハードディスクに取り残された録画データを救出したら運用を取りやめ、電源供給も止め、S映像やコンポジット映像用の取り込み専用機にしようかと思った。その為後継機としてパナソニックのブルーレイディーガ「DMR-4T203」 を購入し、既に予約録画はそちらに任せている。

富士フイルム X20(以下同じ)

という訳で、BDZ-T55に適合するBDドライブ「BRD-200」を取り寄せた。当然中古しかなく、ヤフオクで4380円だった。

本体を開けると、中央にBDドライブが装着されている。これも中古で入手した。9年持ったので優秀な部類かも知れない。

ドライブは本体奥側の2箇所でソケットが接続されている。赤いきしめん状のシリアルATAケーブルと細い線が束ねられた電源ケーブルを引き抜く。ねじ止めされているので、ねじを外せばドライブも外せる。

左が既存、右が入手したドライブ。フロントパネルの質感に違いがあり、既存は艶消し、入手したものは光沢仕上げだ。どうやら当時の高級機に装着されたもののようだ。

入手したドライブを仮接続したところ。問題なく動作したので本体に組み込んだ。

しかし問題発生。フロントパネルが1mm程度大きいようで、本体の四角い孔から出て来なくなってしまった。フロントパネルは機種毎に互換性がないようで、既存を流用する必要があるようだ。

同じ寸法で作ってくれればいいのに。

フロントパネルはトレイ側と突起で噛み合っているので、隙間にマイナスドライバーを差し込んで外した。無事パネル交換できた。

フロントパネルが艶消しになった。まあ、確かに高級感はないが、誰かに見せる場所ではないので全く問題ない。

仮組みで動作確認。ドライブは本体に干渉せず開閉できるようになった。

過去に保存したBDも問題なく再生できた。奥にディーガ「DMR-4T203」が写っている。時代が進んで技術が進歩し、本体は薄く、奥行きも短くなっている。動作もきびきびしていてT55のように数分待たされるようなことはない。機材は高速で反応が良いものに限る。また、ディーガは「お部屋ジャンプリンク」なる無線LANを利用したネットワーク機能があり、台所に置いてあるメインのテレビ「UN-10CE9」と相互に録画した番組を見ることができ、録画データをコピーすることもできる。テレビでしか録画できなかった番組も相当数あるのでかなり助かる。16年の技術の進歩は歴然としている。

ハードディスクからBDへのダビングも成功!

これでT55に取り残された録画を救出できる。そして安心して引退していただける。長い間好きな番組を残し続けてくれてありがとう。そしてお疲れ様でした。

●ブルーレイレコーダー修理・更新事業

・所要時間

1時間10分(修理)

・資機材

パナソニック ディーガDMR-4T203 74250円

ソニー ブルーレイドライブBRD-200中古 3500円

2025.4.29(火祝) 1382 芋の季節

【園芸部】毎年恒例、サツマイモ畑作り。

富士フイルム X20(以下同じ)

いつの間にか雑草だらけになってしまっていた。

今年も両親や家人に好評な「べにはるか」を植えることにした。甘いだけでなくねっとりし過ぎず崩れにくく、料理に使い易いのだ。

耕し、畝立て、マルチングで2時間ほど。途中マルチが足りなくなって、生分解する紙マルチを購入した。写真では一番奥の畝。ビニール製のマルチは収穫してからの片付け(ごみ処理)が大変だったので、土に鋤き込めば分解するのは有難い。

庭には甘い香りが満ちている。モッコウバラの季節でもある。

小さな花の大きな花束が家の軒先を飾っているようで、毎年楽しみにしている。

2025.4.27(日) 1381 食器を一新

【日録】生活の節目を機に、普段食卓に並べる食器を一新した。

実家で使わないからと貰ってきた(押し付けられた?)ものや傷んだものが一部残っており、我が家の雰囲気に合わないのを気にしていたのだ。我が子も「模様が沢山あるお皿は気持ち悪い」と言っていた。

富士フイルム X20(1、4枚目)

樹脂製で茶色い塗装が剝げてみっともなくなっていたトレイは地元美濃焼の新作(大東亜窯業)に更新した。道の駅で1枚1500円。某寄附金控除のサイトに2枚セット17000円で出ていてたまげた(→該当ページ)。

Nikon D200・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM・絞りf/2.8

茶碗も近所のホームセンターで買ったようなものや樹脂製の子供茶碗だったので、ニトリで同じく美濃焼のものを揃えた。銀灰釉(灰色)・呉須流し(白)・いぶし天目(黒)。各約400円。

安いものなのに品質はとても良く、軽くて持ちやすい。

高台裏には社名と「MADE IN JAPAN」が記されていた。そこには確かな自信が輝いていて、生産地の者として嬉しかった。毎日使う物ぐらい、自分の国で作らなきゃ。いいもの作れるんだから。

お椀(約400円)も角皿(唐茶削ぎ:生産地不明。約250円)もニトリ。シンプルで品質が良く、万一壊れても惜しくないところがいい。安心して毎日使える。因みに箸置きも美濃焼だ。こういったものが我が家の食卓を支えているのであった。

2025.4.21(月) 1380 本当に気に入ったものと暮らしたい

【日録】扇風機と掃除機を売りに出した。

基本的に修理不能になるまで使い続けるので買い換えはしたことがないが、不満を抱えたまま使い続けるのは良くないので手放し、本当に気に入ったものを手元に迎えることにしたのだ。

富士フイルム X20(以下注記があるもの以外は同じ)

手放した扇風機は日立「HEF-AL100A」。

購入した当時、従来式の交流(AC)モーターでリモコンなし、機械式の首振り切替え、そしてシンプルな外観のものはこれ一択だった。本当はスイッチやタイマーも機械式が良かったが、それらは何故か景観を損なうような生活感溢れる外観のものしかなかった。

何故手放そうと思ったかと言うと、音が煩さ過ぎて耐えられなかったからだ。

交流モーターそのものの音は殆どしないが、振動対策が不十分らしく「ブーン」という共振する低音が部屋中に響き渡るのだ。ジョイントマットを2枚重ねして敷くなど対策したが気休め程度にしかならず、テレビやオーディオの低音が聞き取れないような有様だった。

その為寝室では使えず、両親から無期限で借りている三洋電機の扇風機「PJ-307ZS」(1977年製)の方がずっと静かなので引き続き使っていた。

HEF-AL100Aを使っていた時の写真を撮っていなかったが、我が子がたまたま自分のカメラ(Nikon COOLPIX S30)で撮影していたので画像を借りた。

Nikon COOLPIX S30

新しくやって来たのはパナソニックの「F-C339C」。

長く使うものなので最上位機種にした。必然的にDC(直流)モーター、リモコンあり、首振りもスイッチ切替、風量は8段階、9枚羽根、入切タイマー、1/fゆらぎに部屋干しにと多機能である。

風の音しかしない程静かで驚いた。こんなにいらないと思っていた8段階の風量が意外にも気に入った。微調整が効くので寒過ぎず暑過ぎず快適だ。リモコンも家人が就寝時に使っているようだ。

やはり長く使うものは初めから良いものを買わなければならない。快適な毎日と不満を抱えた毎日では積み重ねるものが大きく違うからだ。

手放した掃除機はアイリスオーヤマのサイクロン式「IC-S55KF」。写真はこんなものしかなかった。

階段下収納にしまい込まれていたのを先日の「区画整理」(→2025.3.23の記事参照)の時に発見した。 マキタの充電式掃除機を購入するきっかけにもなった(→2025.3.30の記事参照)

汚い写真で恐縮だが、本機はダストカップに重大な構造的欠陥があった。

一番負荷が懸かる本体との連結部分がダストカップと一体になっていて、プラスチック製である。ヘッドは重く、床から上向きの反力が懸かっている。ヘッドの往復により何度も荷重が懸かるとこの部分に本体から引き離そうとするような大きな力が加わり、このように割れてしまうのだ。これが原因で本機の使用をやめた。何で強い力が加わる箇所なのに弱い材料で作っているのだろうと思っていた。

しかも

「キーン!」と物凄い動作音がする割に、吸込口に手をかざしてもやっと風を感じる程度の吸引力しかなく、米粒や何かの欠片など一番吸い込んで欲しかったものを全く吸わなかったのも気に入らなかったことを思い出した。結局修理することなくしまい込み、パック式のパナソニック「MC-PL18GE4」を購入している(→2025.2.9の記事参照)。

そして何より大変だったのが、サイクロン式ならではの分解清掃だ。

全部バラして隅々まで掃除機をかけ(本末転倒)、引っ掛かった埃は手で除去しなければならない。何の為の掃除機なんだと思ったものだ。

壊れたままでは売却できなので、新品のダストカップを取り寄せた。まだ販売していて良かった。

結局、扇風機は1200円、掃除機は1000円で引き取ってもらえた。

私が神経質過ぎるのかもしれない。大らかな人に出逢って、新天地で活躍することを願う。

2025.4.12(土) 1379 修道院でお花見〜CCD一眼レフへのいざない〜

【日録】毎年恒例、多治見修道院へお花見に行ってきた。

Nikon D200・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM・絞りf/1.8開放(以下同じ)

美しい建物と桜が共演する場所でありながら殆ど人がおらず、桜見物はここだけですることにしている。

お供は昨年導入したNikon D200(→2024.7.2の記事参照)と3月に導入したばかりのSIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(→2025.3.6の記事参照)。行く度に機材が違うような気がする。だが丁度良い比較の基準になっている。

D200は撮像素子がCCD。色の出方に特徴があり、現行のCMOSよりも濃厚かつ透明感があるように感じている。D200はCCD機の中でもダイナミックレンジが広く、鮮やかさが誇張されておらず自然な色味で気に入っている。作為のない空と桜の色。

シグマの18-35mm F1.8も「神レンズ」と一部で称されるだけあって、逆光で撮っても破綻はなく、むしろ良く写っている。

そしてCCDといえば花の写真。真っ赤なチューリップがちゃんと真っ赤に撮れる。背景の緑も綺麗な緑だ。

緑は光線状態により黄色っぽく写ることもあり、ニコンのCCD機だなぁという感じがする。

日陰でも繊細に色を描き分けてくれる。簡単に白飛びするのは旧いカメラだから仕方がないと割り切っている。

CMOS機では塗り絵みたいになってしまうが、きちんと花毎に異なる色で表現しているし、花弁の透明感もある。そこがCCD機の大きな魅力だ。

最後に定点写真。新しいカメラやレンズを手に入れる度に撮影する画角だ。

参考に過去の写真と撮影機材も記しておく。

2006.4.9

MINOLTA DiMAGE S304 |

2023.4.1

Nikon Z fc・NIKKOR Z 26mm f/2.8 |

2014.4.6

富士フイルム X20 |

どれも捨てがたいが、X20は富士らしい写真的な絵作りが気持ち良く、Z fcは今時のあっさりした印象、S304は如何にも昔のデジタルカメラだが色は良く出ている。でもやはりD200の表現が見た目に一番近く、私には合っていると思う。

CCD一眼レフはいわば「失われた技術」で、中古でしか出回っていないが安価で、最近のカメラでは味わえないような独特な色彩体験ができる。基本的なカメラ操作が出来ればさほど難しくはなく、条件が嵌まった時は目が覚めるような写真が撮れるので癖になる。

CCD機は一眼レフ全盛期の製品なので、D200のような大柄な機種だけでなくD40のような小型機もあり、その懐は深い。何でも難なく写ってしまう今時の機材に飽きてしまった人が居たら、是非お薦めしたい。

2025.4.5(土) 1378 心穏やかに良き日々を

【日録】新年度に入り、庭も賑やかになってきた。

Nikon D80・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM・絞りf/1.8開放(以下同じ)

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF)・絞りf/2.8開放(以下同じ)

それぞれがそれぞれの春を表現している。

我が子にとっても新しい生活が始まる。私達もお世話になる人が少し替わった。心穏やかに良き日々を送りたい。

2025.3.30(日) 1377 いつも綺麗な家に

【日録】家人が掃除機を使う際、階段下の収納から取り出し、いつも重そうにしていたので軽量な掃除機を導入した。

マキタの充電式掃除機「CL107FDSHW」。

駅や社内で活躍しているのを見て、取り回しの良さや耐久性があると判断して選んだ。取り回しが良いのは電源がコード式ではなく充電池式だからだが、充電池の寿命が本体の寿命になってしまうのは悪しき商売上の慣習だと私は思っている。その為なるべく充電式の機材は導入しないようにしている。

しかしマキタであれば他機種と充電池の互換性が保たれており、充電池の生産終了はまずないだろうということも決め手だった。また、マキタにはもっと軽量なものや吸込仕事率が大きいものもあるが(→製品一覧)、十分な吸引力があり且つ家人が片手で楽に持てる重さのものを選んでバランスを取った。

富士フイルム X20)

早速冷蔵庫と壁との隙間に設置した。

家人は初めは難色を示したが、次第に気付いたらこの掃除機を使うようになっていた。乾いた食べこぼしや髪の毛、洗濯物から出た糸屑など、ちょっとしたものを掃除したい時にとても便利だと思った。確かに大きな掃除機では面倒に感じる。週1回家中を掃除するのが限界だった。今回小さな掃除機がやって来たことで、こまめに掃除できるようになり、いつも綺麗な家にすることができそうだ。

2025.3.26(水) 1376 1階デッキ拡張工事〜旅立ちの日に〜

【日録】我が子の旅立ちの日。

「おとうさん、おかあさん、ぼくたちわたしたちはこんなにおおきくなりました。ここまでそだててくれてありがとう。これからもよろしくおねがいします。

」卒園式での感謝の言葉に涙した。

入園した時はまだ赤ちゃんだったのに、ここまで立派に育ってくれてとても嬉しい。これで小さな我が子の時代は終わってしまうと思うととても寂しいが、自分で出来ることが多くなった姿を見て頼もしくも思った。これからも共に成長していきたい。

*

【工務部】今日は休みを取ったので、懲りずに自宅の改修に勤しんだ。

富士フイルム X20(以下同じ)

居間の掃き出しには新築時に設置し、デッキ(→カインズ 人工木アルミDXデッキ T型)を物干しの為のテラスとして使用している。最近洗濯物が増え、2階のベランダの物干しに干しているが、あまりの忙しさに2階に移動する時間が勿体ないので和室の掃き出し窓の先にも追加で設置した。

和室の先に物干しはない。自分で取り付けることにした。資機材が入り乱れる。

壁裏探知機(ジルコン HD25)とコーキング剤。前者はビス穴を確実に木部へ開ける為で、後者は開けた穴に雨水が浸入しないようにする為に用意した。

壁裏探知機の反応に従い位置を決定し、ドリルで穴を開けた。外壁に穴を開けるのは、いけない事をしているようで緊張した。スポンと呆気なく穴が開き、断熱材が少し出てきて一番奥でドリルが進まなくなった。恐らく木部に当てることができたのだろう。

「ホスクリーン HK-55」を六角ねじで取り付け、ねじ穴部分と本体が壁に接する部分にコーキングを施した。

自宅を設計してもらう際、家事の効率を最優先にして部屋の配置を決めた。洗濯機は1階、物干しは2階という現在一般的な配置は、移動の時間や体力の消費が勿体なく不合理だと思っていたので、浴室・洗濯場兼洗面脱衣所・台所・居間・和室の順に隣接させて家事動線を最短にした。今回、居間と和室にデッキと物干しがあることで、洗濯物が多くても2階へ洗濯物を干しに行く必要がなくなった。画期的だと思った。こういう事の毎日の積み重ねが家での暮らしの快適さを大きく左右すると私は思っている。

●1階デッキ拡張・物干設置工事

・所要時間 2時間(デッキ拡張)+20分(物干し設置)

・資機材

カインズ 人工木アルミDXデッキ T型 26800円

川口技研 ホスクリーン HK-55 5480円×2

壁裏探知機 ジルコン HD25 2780円

多用途シールコーキング65mL 547円

板ラチェットセット(六角ねじ用) 1480円

2025.3.23(日) 1376 階段下収納区画整理事業〜根本的かつ全体的に〜

【日録】階段下収納の区画整理を実施した。

備品や避難用品が入っているのだが、長い間使っていないものがここを圧迫していることに気付いたからだ。

富士フイルム X20(以下同じ)

一番高い壁には、突っ張り棒、ワイヤーネット、S字フックを駆使して壁掛け収納を作った。避難用品をここに収納し、床が少し見えてきた。

次は棚の整理。棚には大量のジョイントマットが詰め込まれていたので、それは2階ウォークインクローゼットの使っていない天袋に移動させ、代わりに床に出ていた物を納めた。必要な物がすぐ取り出せるようになった。我が子は喜んで「自分の部屋」にしていた。

この階段下収納は写植室に接している。ついでに壁に発泡スチロールを張り、冷気が伝わって来ないようにした。ここも廊下の寒さの原因だったのだ(→2025.1.20の記事参照)。春になり暖かくなってしまったので効果測定はできなかったが、今年の冬に期待したい。

階段下収納が混沌としていることは掃除機を取り出す時のストレスになっていることにも繋がっていた。やはり生活を見直すのなら根本的かつ全体的に解決しなければならないと思った。

●1階階段下収納区画整理事業

・所要時間 2時間(整理)+30分(断熱材設置)

・資機材

発泡スチロール910×910 648円×3

突っ張りポール 599円

壁面プランターフック3個入り 128円

ワイヤーネット620×400 200円×2

ワイヤーネット連結ジョイント4個入り 100円 |