●過去だより1326〜1350

2024.12.22(日) 1350 ユニットバス天井の結露対策工事

【工務部】亮月製作所工務部、設立。

自宅の維持管理に関わる作業を自分でやってみることにした。

まずは手近な所から。ユニットバスは断熱仕様になっている筈だが(→ハウステック該当PDF)、冬場は結露し易いので対策した。

富士フイルム X20(以下同じ)

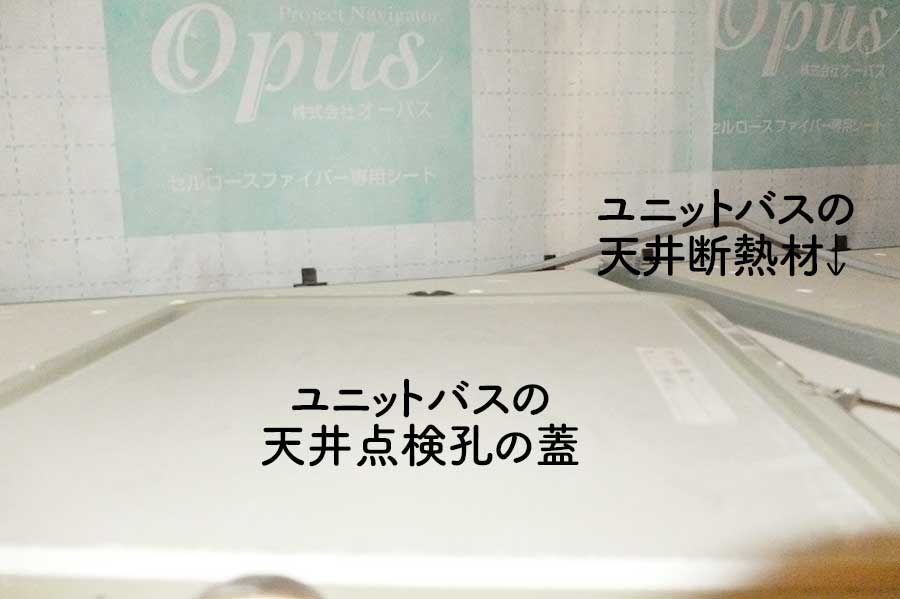

天井点検孔を開けたところ。写真では見にくいが、ユニットバスの天井断熱材は厚さ1cm程度の発泡スチロールが貼られたものだった。こんなに薄くて効果あるの? そしてオプションで35000円加算されている。発泡スチロールの原価から考えれば余りにも高すぎる(ぼっ×くり)!

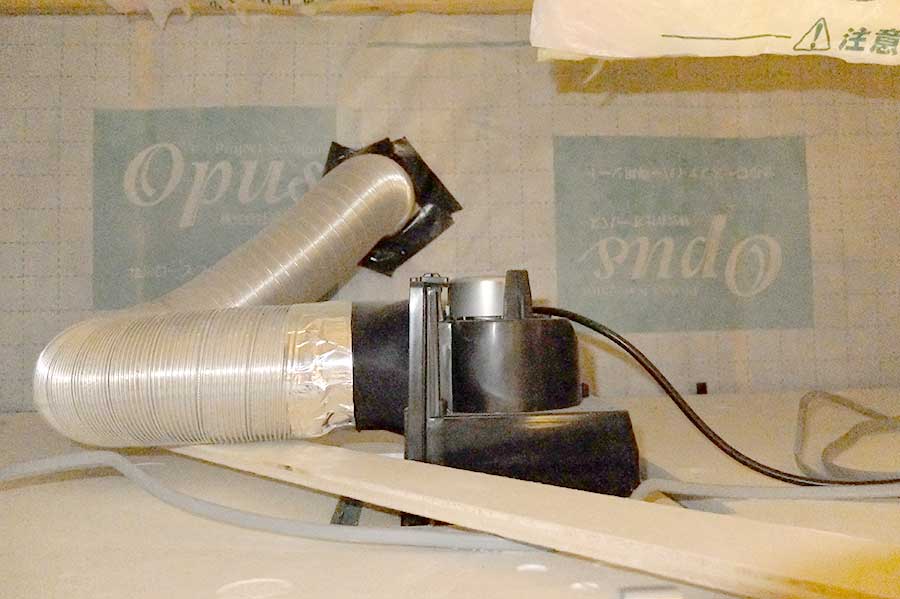

換気扇の設置状況。排気ダクトの方が本体よりも高く、それを補うかのように長い板がダクトの下に入れられて支えになっている。排気ダクトは外壁側に向かって勾配を取らなければならない(外壁側の方が低い)のに、逆勾配になっている。

これでは排気に含まれる水蒸気が結露してユニットバス側に流れ込んで来たり換気扇が腐食してしまったりするのではないか?(→参考 HIあすなろ事務所 排気ダクトの逆勾配)いい加減な施工に驚いたが、現状は排気に関して異常がないので、何かの際に備えてここに記録を残しておく。

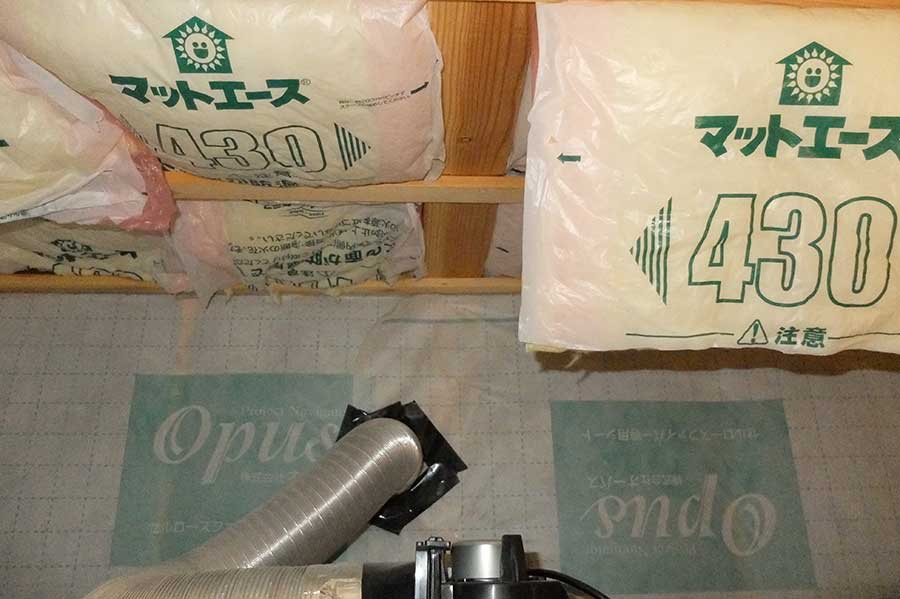

ユニットバスの上の屋根裏にはグラスウールの断熱材「マットエース10」が詰められていた。「アクリア」ではなく、旭ファイバーグラスでは廉価版のグラスウールだ。2階の屋根裏はどうなっているだろうと一抹の不安を覚えた。何故なら夏は暑過ぎて2階に居られないからだ。断熱材、きちんと入っているだろうか?

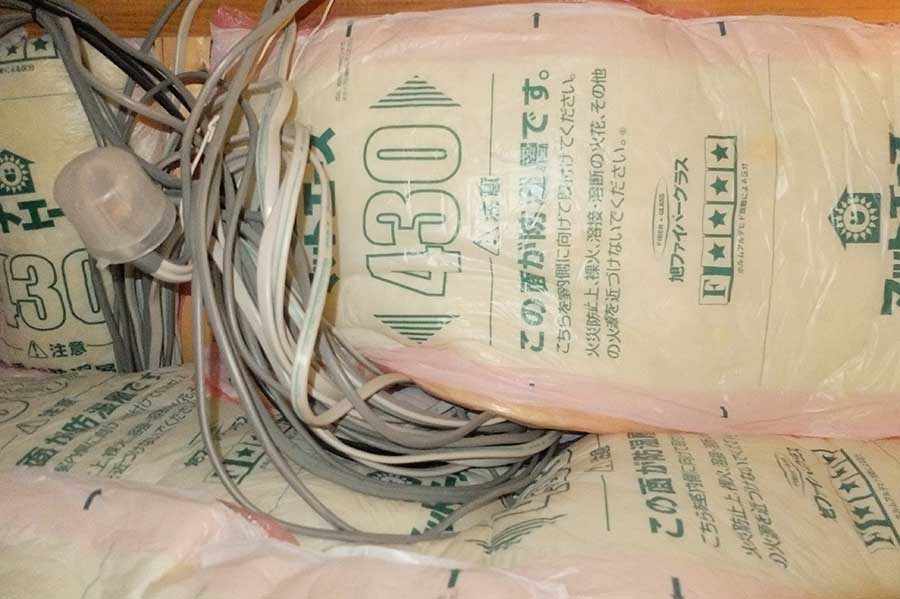

脱衣室のブレーカーに面した壁の裏。配線コードがきしめんのように入り乱れているが、こういうものなの?

そして薄いグラスウールが申し訳程度に置かれているだけ。ブレーカー辺りから脱衣室側に隙間風が入っているのはこのせいだったのか。

そういう訳で、最寄りのホームセンターで同じ断熱材を調達した。

換気扇に影響しないように断熱材を敷き詰めた。

ブレーカー側の壁も処置した。

結果、浴室天井の結露は少なくなり、若干暖かくなった。しかし床はすぐに冷たくなってしまう。床断熱仕様になっている筈なのに……?

次は、床下に潜ってユニットバスの底を見ることになるのか(泣)。

●ユニットバス天井裏断熱工事

・所要時間 40分

・資機材

マットエース10K(厚さ100mm 熱抵抗値R=2.0㎡•K/W)バラ売り6枚 548×6=3616円

2024.12.21(土) 1349

【日録】トイレの窓際に置いてある小さな時計(無印良品「公園の時計」・廃番)が外の寒さで頻繁に止まるので、代わりの時計を購入した。

Nikon COOLPIX S30

同じく無印良品の「アナログバスクロック」。

本来浴室のドアノブなどに掛ける為の時計だが、窓を開けることが多く寒さや湿気が入ってくる場所なので、耐久性の高いこの時計を選んだ。本体にフックが付いているので、天井に洋燈吊を捻じ込み、ワイヤーで吊った。それだけでは味気ないので、別途ラベンダーのドライフラワーを取り寄せて吊り下げてみた。

Nikon D200・タムロン SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II(A16)

今まで時計を窓際に置いていたので時刻を確かめるには振り返らなければならなかった。それが正面を見たまま時刻が分かるようになり、それだけでも大きく改善した。勿論時計が止まらなくなったのも成果。景観を邪魔しないシンプルな時計にドライフラワーを組み合わせて、すぐに私の家に馴染んでくれた。

今まで使っていた小さな「公園の時計」は時計がなかった脱衣所にぶら下げてみた。寒くないからか止まらず動くようになった。しばらく使い勝手の様子を見たい。

2024.12.16(月) 1348

富士フイルム X20

【日録】300円で売れ残っていたポインセチア。思わず連れて帰ってしまった。

手作りのリースと相俟って、居間がクリスマスらしくなった。

2024.12.12(木) 1347 投了

【日録】旅行から帰宅して翌朝(9日)目が覚めると、酷い目眩に襲われた。

10日も、11日も目眩が収まらない。それどころか悪くなっている気がする。

12日。父に送ってもらって耳鼻科へ。しかし平衡系には異常はないとのこと。「とてもお疲れのようですね」と先生。

思えば今年は、写真植字機特許出願100周年という特別な年ということもあり、何かしなければという思いに駆られていたように思う。それなのに7月24日の100周年記念パーティーは諸事情あって思うように楽しむことができず、9月の「写真植字の百年」展にも関わることができず、10月26日の「『文字盤の記憶』[記録編]刊行記念シンポジウム」と、その夜の「出版記念パーティー in 東京」も諸事情あって参加することができなかった。写真植字への恩返しをしたいと25年前からずっと思っていたが、とうとう私は無力でしかなかった。

辛うじて保っていたなけなしの気力が、自力ではどうにもならない事によってへし折られただけでなく、11月2〜3日には台風の中命懸けで運転手を務め、最愛のカメラとレンズを失い、そして12月7〜8日の職場旅行で疲れ果て、とうとう目眩を発症してしまった。

私 は 燃 え 尽 き て し ま っ た の だ。

我慢に我慢を重ね、何とか希望を見出そうと日々頑張ってきたが、もう無理だ。

写植に関する活動はやめて、自分のやりたい事だけやろう。気になる事は躊躇わずに全て解決し、ストレスのない生活を実現しよう。

ごく限られた時間の中で写植の活動に全振りしたが為に疎かにしていた家族や我が家、そして自分の心と向き合い、穏やかな自分を取り戻そう。

期限は無しだ。そう決意した。

2024.12.8(日) 1346 旅行で変調

【日録】職場の旅行で京都と大阪に出掛けた。

Nikon Z fc・NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR(以下同じ)

養老サービスエリアで行き先に虹を見付けた。

京都伏見稲荷。バスで飲んだからか、ちょっと調子がおかしい?

十数年振りに来た千本鳥居。

境内の中は割と落ち着いていた。そこに至るまでの商店街は人混みだらけで心底参ってしまった。

夕方、大阪着。ここも人人人……宿で仮眠を取ったが、夜の宴会では頭痛がしていてかなり無理をした。

翌日、大阪でお会いしたかった方と再会。2時間程ではあったが、普段分かち合うことができない深い話を沢山出来て、生き生きとしている自分を客観視して嬉しくなった。その節は本当にありがとうございました!

2024.11.17(日) 1345 振り子時計に魅せられて

【日録】掛け時計をまた買ってしまった。

電波式でもない、クォーツ式でもない、トランジスタ式の時計を引き続き探していた。 すっかりその魅力に取り憑かれてしまったからだ。

テンプ式のトランジスタ時計はSEIKOの「TTF-531」を既に実用しているので(→2024.10.14の記事参照)、そうではない方式、具体的には振り子式の時計を狙っていた。かと言って所謂柱時計は趣がありすぎて私の自宅には似合わないので、典型的ではなく且つシンプルな意匠の振り子時計という外観上の魅力だけで決めることにした。

そうして一月以上探した結果、一目惚れした時計があった。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(以下同じ)

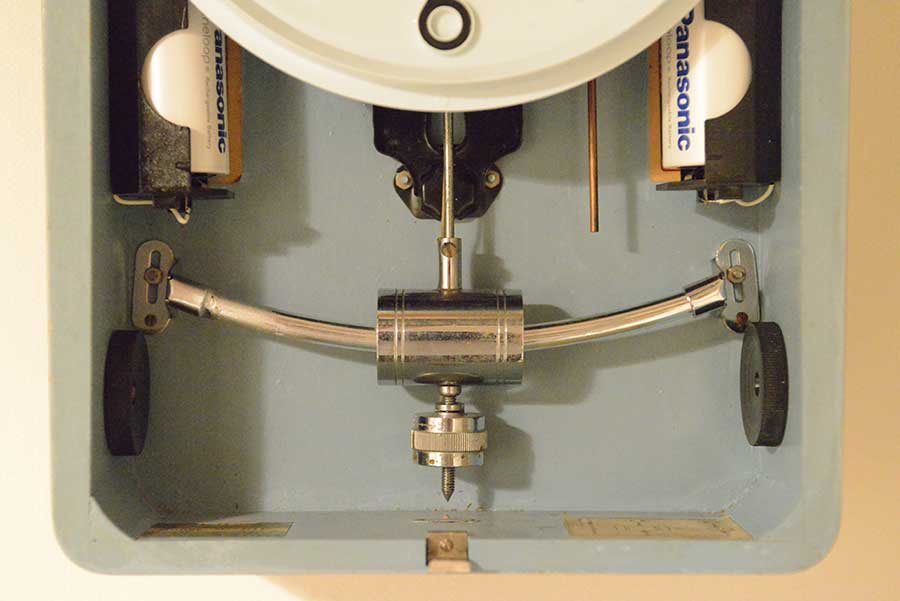

松下電器産業の電磁式振り子時計「NBC-101」。

「ナショナル・バッテリー・クロック」と銘打たれた、電池式の最も初期の製品だ。

この掛け時計はムーブメントは機械式でありながら、振り子を動かし続ける動力としてぜんまいの代わりに電磁石を使用している。そのため本体の両側には単一乾電池を装塡するようになっている。右側が電磁石用、左側が時報用(正時に時刻の回数鐘を打つ)だ。本当は電気的な接点がなく寿命が長いトランジスタ式の振り子時計が良かったが、その前段階の技術である電磁式でも動作原理の面白味は変わらない。

レールに永久磁石、振り子に電磁石が仕込まれ、振り子が振ったことにより接点が入って電磁石が働き永久磁石に吸い寄せられ、接点が切れて振り子が離れる、というのを繰り返して動き続ける。日差(=振り子が振る周期の蓄積)の調整は、振り子の下端に付いているねじ式の錘を上下させる。中学生でも解る単純な原理だ。これだけで大体正確に時刻を示し続けるのは、電子的に何でもできてしまう現代の製品よりも高い技術なのではないだろうかと思ってしまう。

→参考 馬場時計修理「ナショナル電池式柱時計 すぐ止まる、時報も鳴らない」

技術的魅力を堪能したので、次は意匠的な魅力を……

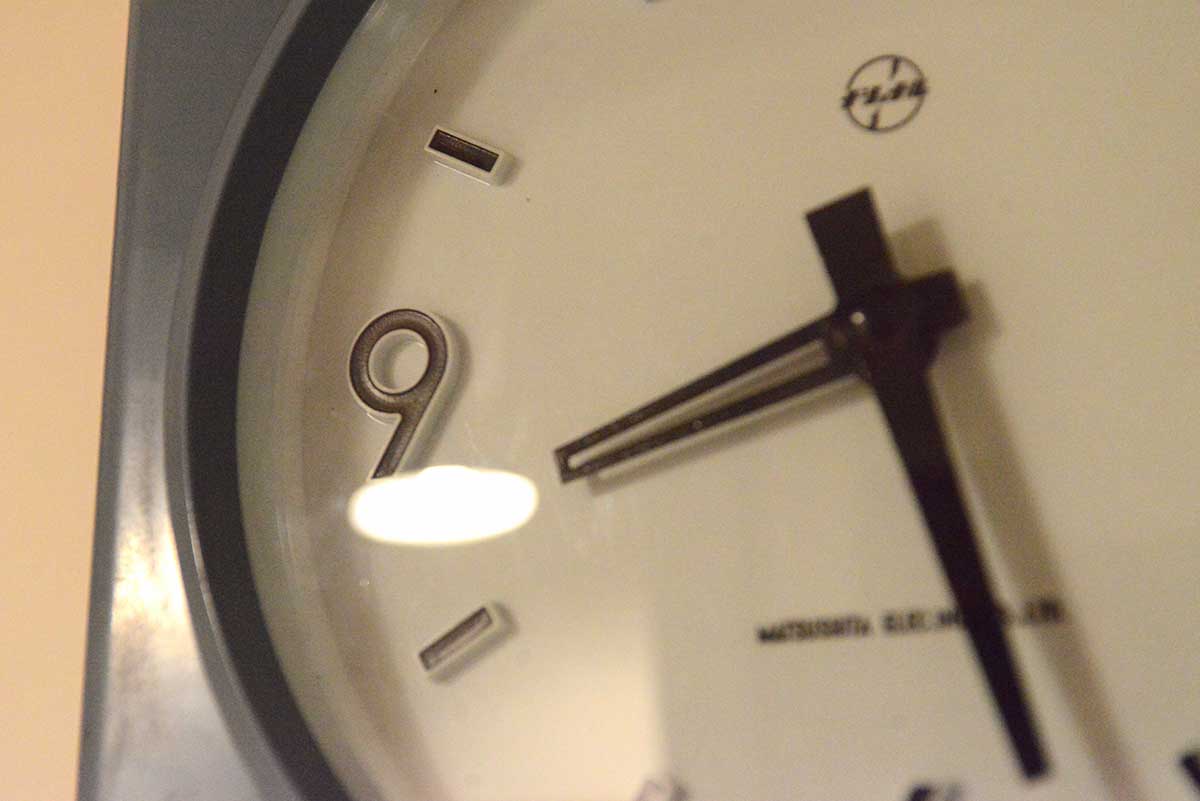

やや青みがかった白い文字盤には、12・3・6・9と各時のバーのみで分刻みのないインデックスだけ。そしてナショナルのロゴと「MATSUSHITA ELEC. IND. CO., LTD.」の文字。日差が大きいこともあり分刻みの意味はあまりない精度なので、インデックスを必要最小限にしたのは理に適っていると思う。そしてそのシンプルさは全く古びることがなく、むしろこの令和の時代に合っているとさえ思う。全く無駄がなく、ただただ美しい。そして可愛い。

家人も「全然古臭くない。今売っていてもおかしくない。」と言ってくれた。

65年前の人達には斬新過ぎて受け入れられていなかったかもしれない。そのぐらい振り子時計らしくなく、それでいて現代の住宅にすんなり馴染んだことに、当時の松下電器産業の工業デザイナーの先見性を見た。確かにナショナル・パナソニック製品には優れたデザインの製品が多いという印象を持っていたので、その精神がかなり昔から培われてきたことを物語っていると思った。

今でもごちゃごちゃと意味のない装飾を施した製品を世の中に出し続けている企業は見習ってほしい。

電磁式振り子時計はどんなに合わせ込んでも僅かな気候の変化で日差が±10秒程度変化する。私は大よそ日差マイナス15秒(1日当たり15秒遅れる)程度になるよう合わせ込んでいる。この時計は分針を進めることは出来ても戻すことは出来ないので、やや遅れ気味の方が時刻の修正に都合がいいのだ。

ナショナルのロゴは1937年に制定された旧ナショナルマークで、四角っぽく見える「Nマーク」が採用されたのは1959年(→パナソニックグループ公式サイト ブランドの歴史)。但し1959年以降もNマークに変えないで引き続き製造された製品もあるようだ。よってこの時計は1959年以前に設計され、その頃製造されたと思われるので、およそ65年前の製品ということになる。保存状態も意匠も、とてもそんな長い年月を経たものには見えない。

文字盤は樹脂製だが、インデックスは立体になっていて、墨入れされた部分はU字型の断面になっている。恐らく金型を作るのにかなりの手間がかかっていることだろう。ガラスは当時高い技術が必要だった曲面ガラスだ。

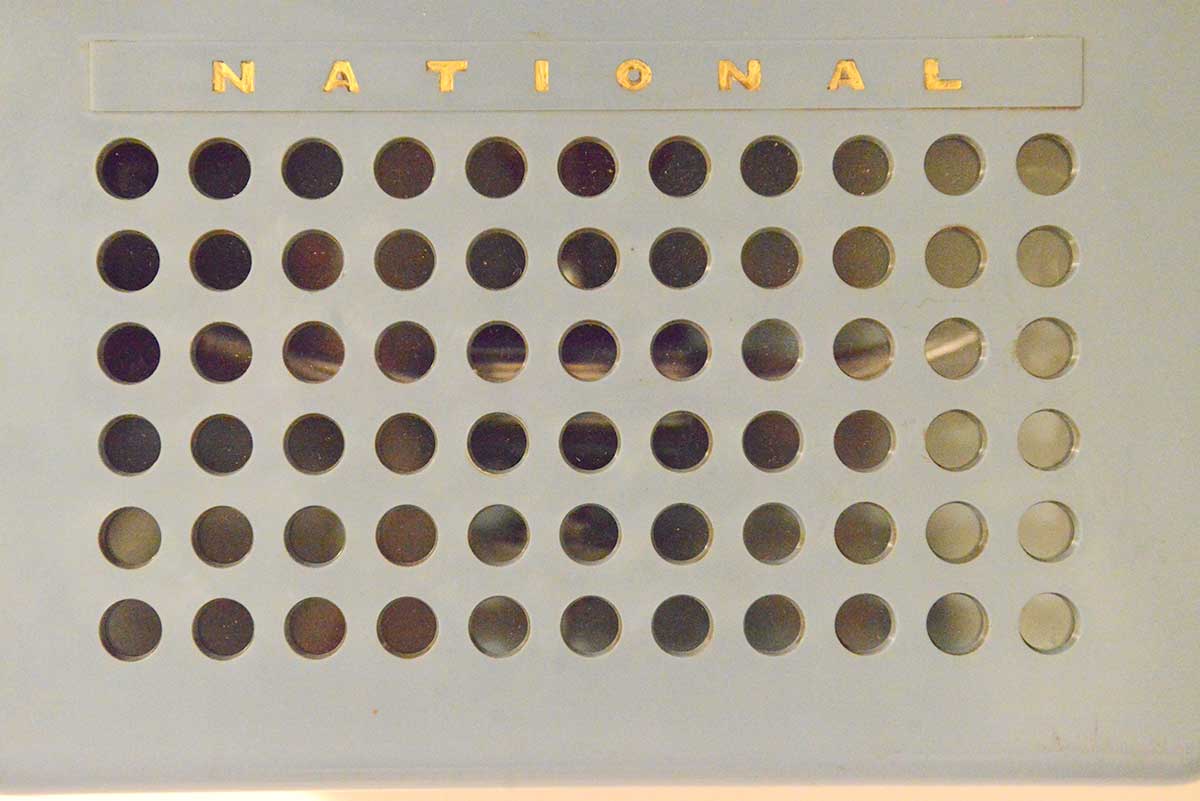

振り子の部分を覆うカバーは円い穴が6×11個空いていて、チラチラと振り子の動きが見える。そしてその上には金色に塗られた「NATIONAL」の文字。この機能美と造形美が素晴らしい。

Nikon D800・AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G(以下同じ)

陽に当ててみると、本体は浅葱(あさぎ)色に、NATIONALは黄金(こがね)色に輝いた。補色の絶妙な組み合わせ。それでいて決してどぎつくなく、存在感を誇示しないような素晴らしい色彩感覚。現代の工業製品はやっとこの感覚に追い付いてきたと思った。

世の中で使われているのを見た時主張が強い(子供の頃はちょっと怖かった)と思っていた「ナショナル」のロゴは、ごく控えめに配置されている。分針は黒、時針は白抜きと明確に区別され、時刻がとても読み易い。

松下電器産業製であることもごく控えめに英語表記で記されている。ナショナルロゴといい、この時計の美しさを壊さないようにというデザイナーの良心と信念を感じる。

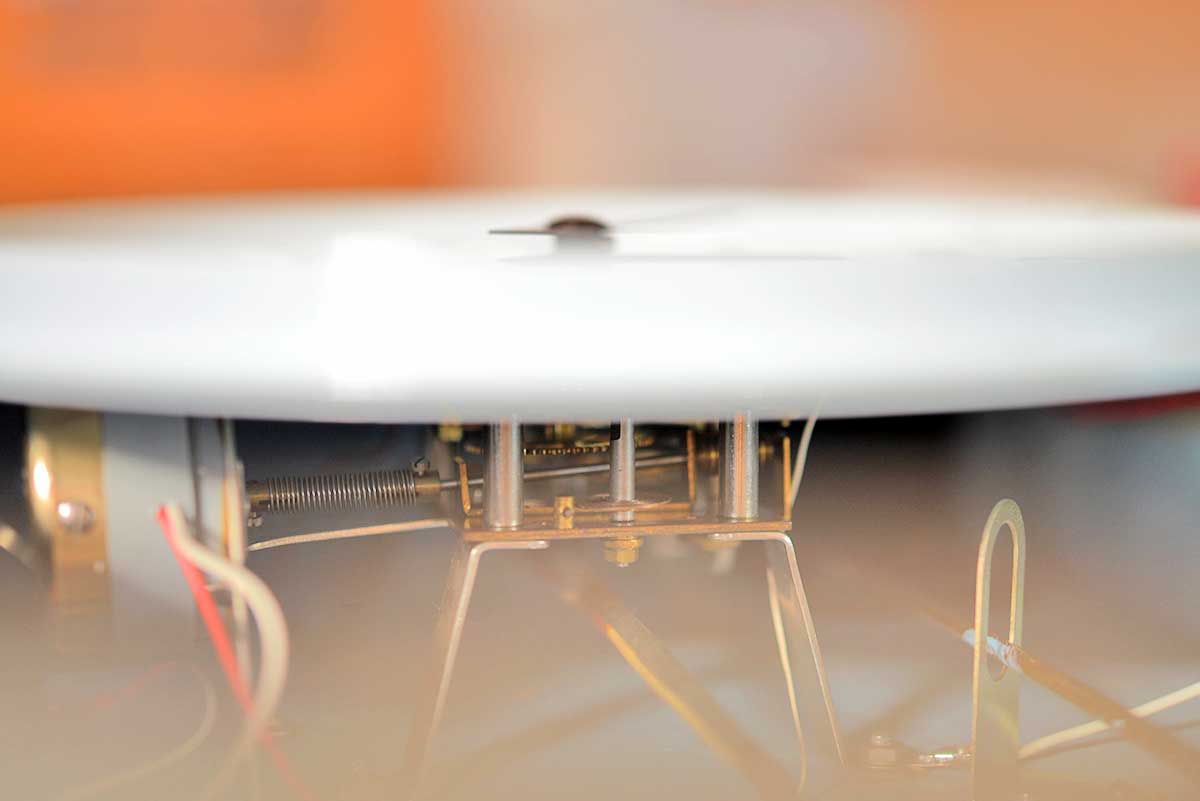

再度蓋を開けて、中身を確認してみた。

文字盤を下から覗くと、機械式ならではのムーブメント(中央の歯車周辺)と、その左側に大きなモーターが見えた。モーターは時打ち用の動力だ。これがばねと金属製の軸でハンマーに繋がっており、右下に見える棒鈴を叩いて音を鳴らすようになっている。

向かって右側の電池ボックスには、製造当初の「運針用」シールが綺麗な状態で残存していた。

「時報用」も健在だった。

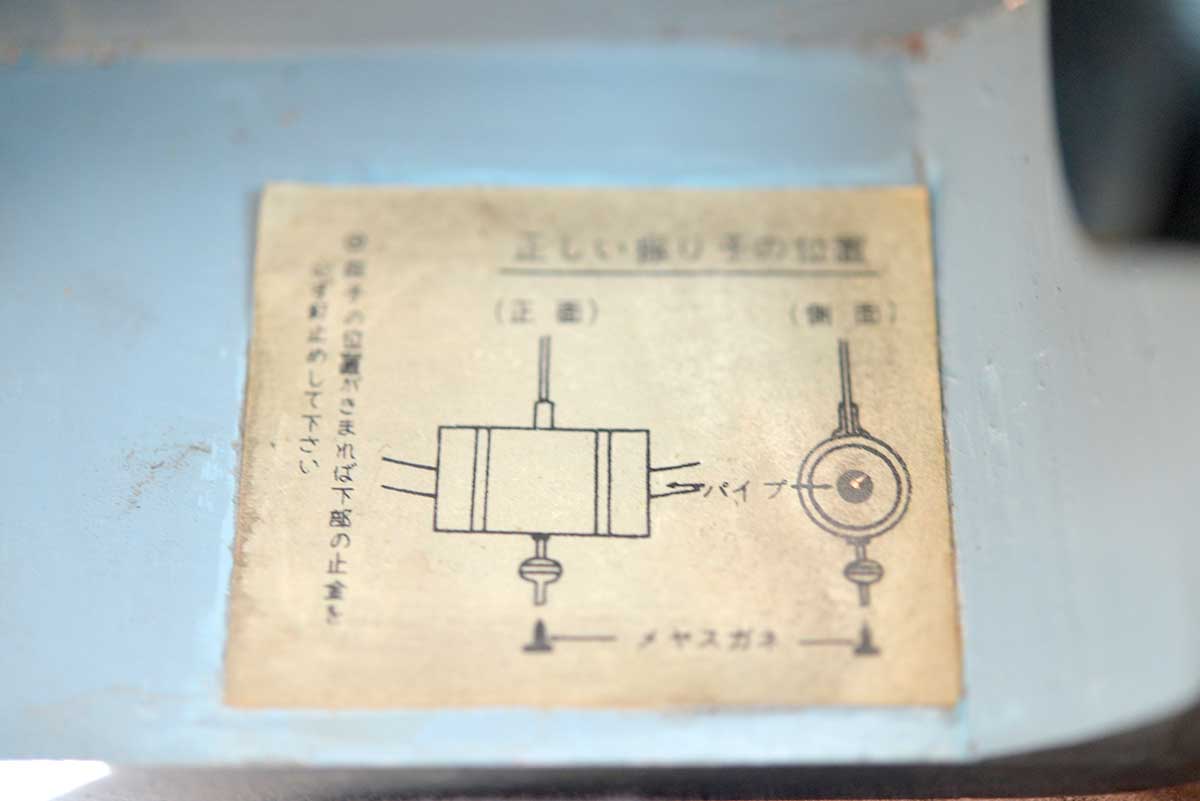

正しい振り子の位置を示すシール。

型番と検品者のサインが記されたシールも、赤茶けながらも残っていた。

この時計、何故こんなに綺麗な状態で残っていたのか……。

趣味で古時計を修理している方がいて、その方からこの時計を譲り受けたのだ。古時計なら何でも扱うのではなく、主に戦後の電気式振り子時計を専門とされている方だ(→メルカリ Yoshiz氏)。その中でたまたまこの個体を見つけ、一目惚れしてしまったといういきさつである。完全に分解した上で清掃・修復をして動作確認もしてあるということだったので、実用するために購入してしまった。

65年前、どんな所に掛けられていたのだろう。そしてどんな時間を刻んできたのだろう。

時打ち用の乾電池が液漏れしつつも、棒鈴などの鉄の部品やシールが綺麗に残るような安定した環境に置かれ、傷が付くこともなく大切に使われてきたか、放置されていたのだろう。パネルの円が沢山並んだ部分が茶色っぽく汚れていたので、喫煙者が居たのだろうか。お店? 誰かの家? 事務所? 想像が膨らんだが、新品のように修復されたこの時計が語ることはなかった。

先述のようにこの時計には時打ちが付いていて、「カーン、カーン」という昔ながらの鐘の音……私達昭和50年代生まれの感覚で言えば「おばあちゃん家の時計の音」がする。勿論金属棒をハンマーで打つ物理的な発音で、単純な電気的・電子的な音でも、PCM音源によるサンプリングでもない。気候や天候で金属棒に僅かな変化が起こり、音色もごく僅かに違って聞こえる。その音色は周波数帯域が豊かなようで、時刻(生活音への紛れ方)や聞く場所、体調等でも音の印象は異なる。

技術的には、電子音のようにどんな時も同じ音が出ることは進歩なのかもしれない。しかし私にはそれがつまらないと思っている。この時計の音は、聞くことで人間の感覚を取り戻したような気持ちになり、聞きに行きたくなってしまうような深みのある魅力がある。もはや私は、擬似的なものでは駄目で、実体がある「本物」でなければ満足できなくなってしまっている。

→ナショナル電磁式振り子時計 NBC-101 時打ちの様子(9時)(MOV、35秒、51.9MB)

時打ちの美しい音色を聞きたいが、夜は静かに眠りたいという両立しない希望を叶えるため、他の部屋とは繋がっていない写植室の壁に掛けることにした。そうすれば、戸を開けておけばどの部屋からでも鐘の音が聞こえるし、夜は戸を閉めておけば良い。

毎正時に時刻の数だけ鐘が鳴る生活が始まった。

初めは、65年分の時計の記憶が染み出してくるような気がして少し怖いと思った。我が子も近付こうとしなかった。しかし毎日この時計を眺めたり時刻を調整したりしているうちに馴染んできて、我が家の日常の音になった時、「何時になったんだ」とさりげなく気付かせてくれる存在になった。時計を見なくても時刻が分かるのはいいなと思った。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)

写植室の壁に掛けた翌朝、振り子時計は朝陽を受けて美しい色を呈してくれた。

2024.11.9(土) 1344 芋掘り大会

【園芸部】毎年恒例、芋掘り大会。

例によって両親と妹家族も来てくれた。妹の子供が毎年の芋掘りをとても楽しみにしているのだそうだ。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(以下同じ)

約半年で蔓は畑一杯に伸びた。以前はもっと伸び放題になったが、舗装や人工芝が充実したからか畑の範囲に収まってくれた。

成長した蔓を全て刈り取り……

苗を植える前の姿に。

マルチも剝ぎ取って芋掘り準備完了。子供達を呼び寄せた。

丁度良い大きさの芋が沢山穫れ、子供達は大喜び。収穫量の競争になった。

紅はるか48個。大きさも形も良く、サツマイモ栽培は6年目にして完成された感がある。

先日の静岡旅行で水没したD800とAF-S 28-70mm f/2.8Dをよく乾かしたら、D800は復旧、レンズは何とか動作するようになったので使ってみた。しかしレンズのフォーカスリングが3mを跨ぐ時にカメラがフリーズすることが判った。他のカメラでもフリーズまではしないものの動作しなくなる。どうやらこのレンズの持病らしいが、Nikonは勿論のこと修理業者も「修理部品保有期間経過のため修理できません」との回答。予備のレンズを調達して、地道に修理できる業者を探すか……。

2024.11.8(金) 1343 泣いた

【日録】職場の親睦会で言われたこと。

「○○クンの仕事には血が通っている。一緒に仕事していきたい。」

仕事振りを密かに尊敬していた人からの言葉。そんな風に見てくれていたなんて。自分は不器用でいい仕事は出来ていないと思っていた。職場での自己肯定感がない日々の中、ただただ嬉しく、「うれーしいぃぃぃー!」と人前で泣いた。

言葉をかけてくれた同僚も泣いた。

2024.11.7(木) 1342 好きなものを好きだと言い続けていいんだよ

【日録】半日お休みを頂き、刈谷市美術館で開催されている「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」を観に行った。

宇野氏のことは学生時代にグラフィックデザインの書籍を読み漁った時に知り、その耽美で緻密、メルヘンな作風が強烈で、美しいものと見てはいけないものの両方を併せ持つ世界観がずっと気になっていたのだ。今回莫大な数の宇野氏の作品の原本が展示されると知り、混雑するであろう土日を避けて平日に観覧することにした。

Nikon COOLPIX S02(以下同じ)

美術館の出入り口から既に、濃厚な宇野氏の世界観を感じた。

カルピスの広告原画(1956年頃)。初期の作品にはこのような可愛らしいものもあった。宇野氏のレタリングも見られた。

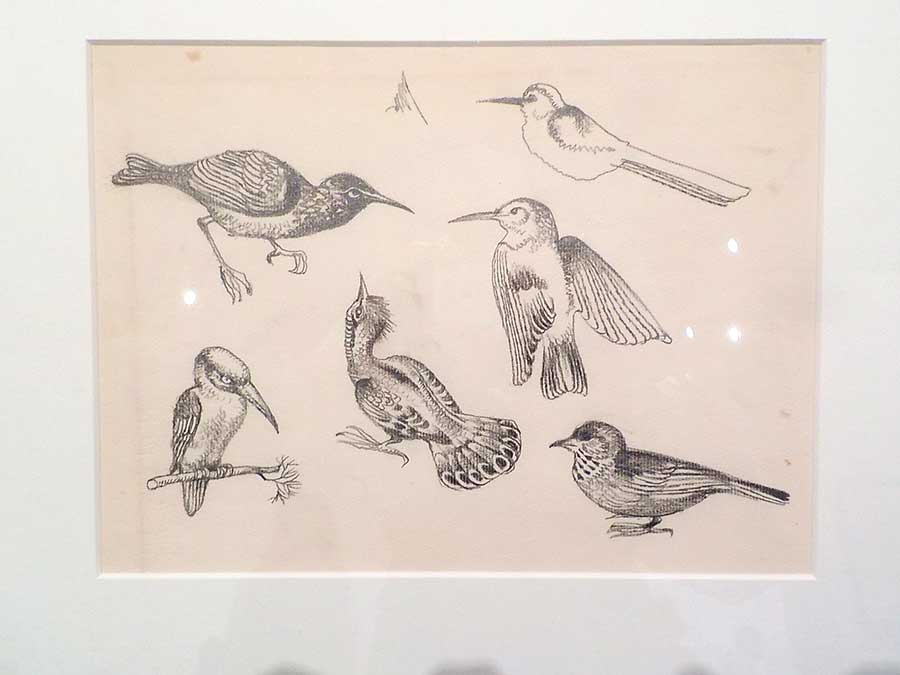

『ステファン・ルーハ ヴァイオリン リサイタル』のポスター原画(1960年)。精緻な鳥のデッサン。頭の中のイメージを具体化するには、このぐらいの画力がないといけないのだと思った。

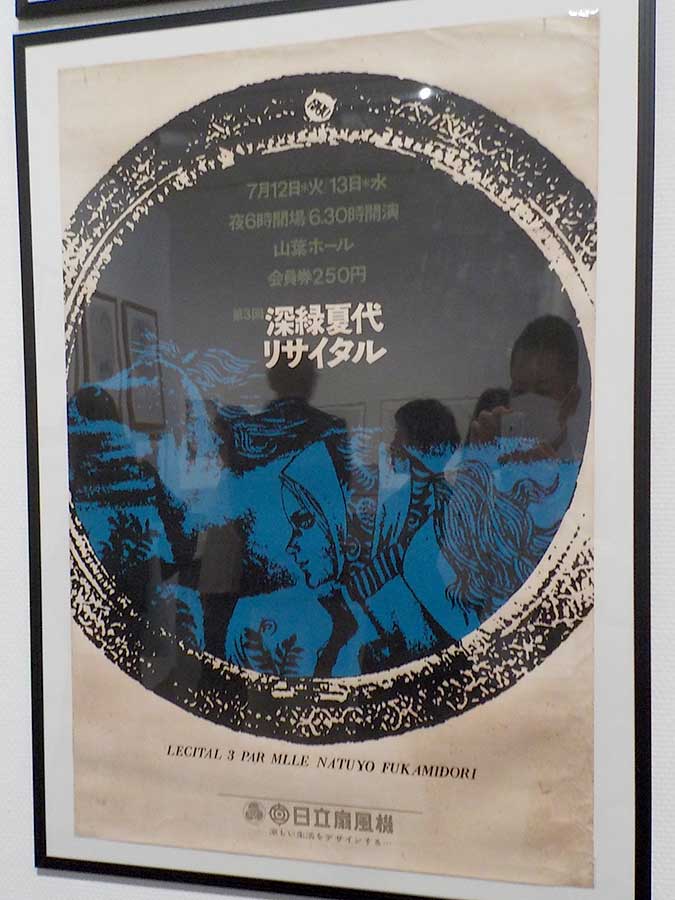

『第3回深緑夏代リサイタル』ポスター(1961年)。金属活字の清刷りを切り貼りして詰め詰めにしたと思われる、緊張感と格調溢れるポスター。宇野氏のこういう文字遣いが好き。

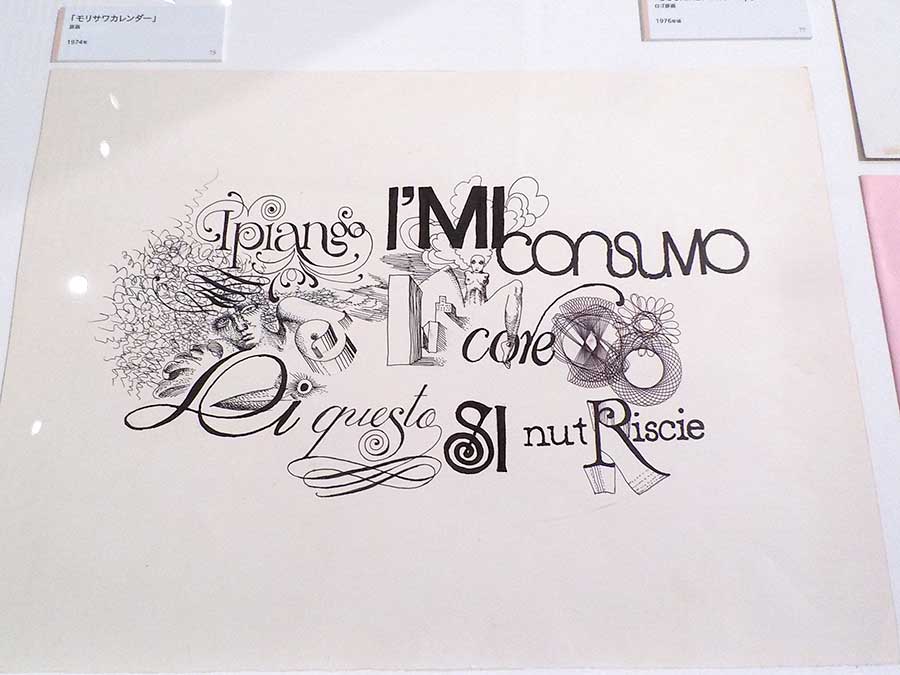

1974年のモリサワカレンダーに使用されたというレタリングと図案。宇野氏らしさが存分に表現されている。

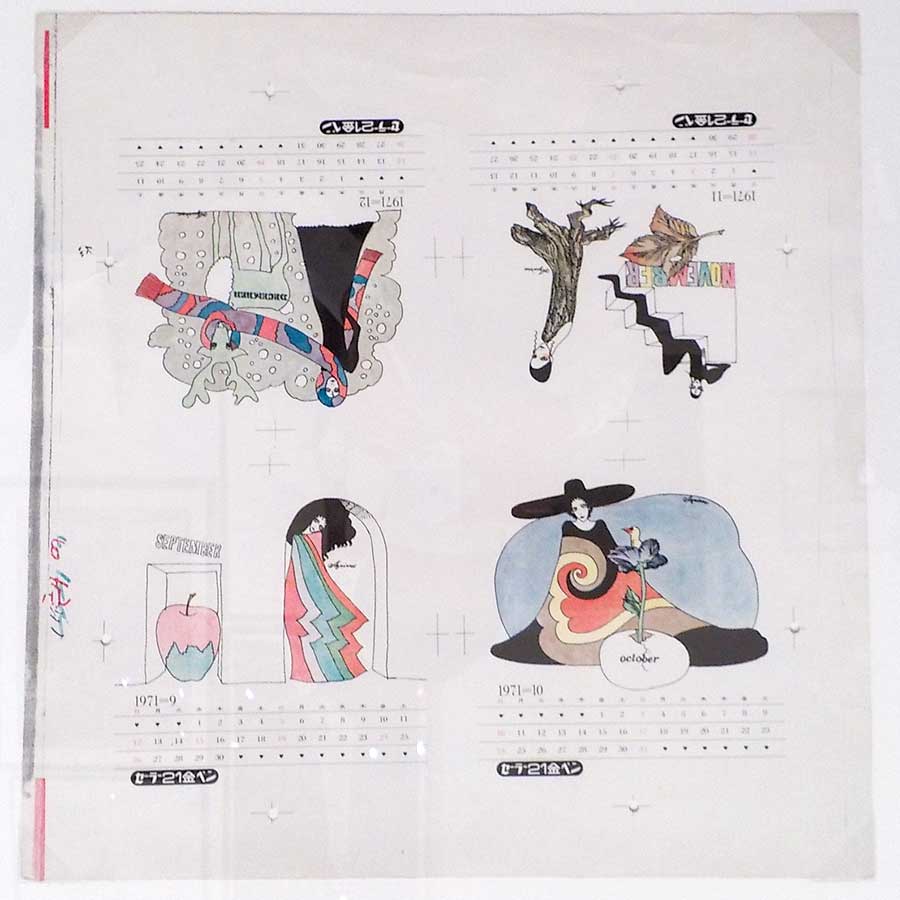

1971年のセーラー21金ペン(万年筆)のカレンダーの色校正か。図形化とその色合い、笑わない女性。

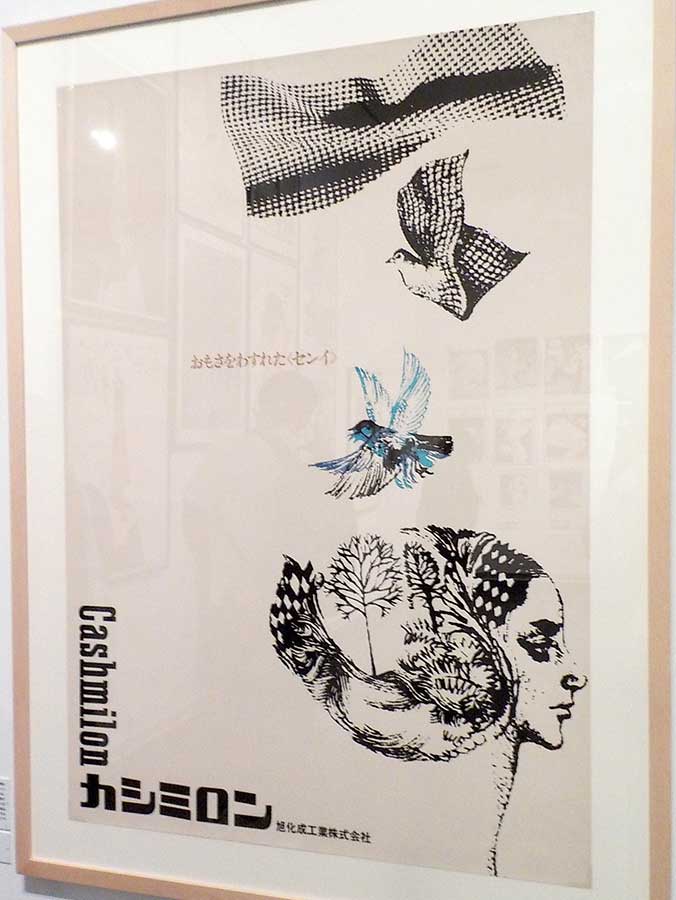

旭化成「カシミロン」のポスター(1960年)。羽ばたきを2つの色で表現しているところ、「おもさをわすれた〈センイ〉」と詰め詰めの仮名でそっとコピーを添えてあるところ。中間色を使っていないのに軽さを感じるところ。

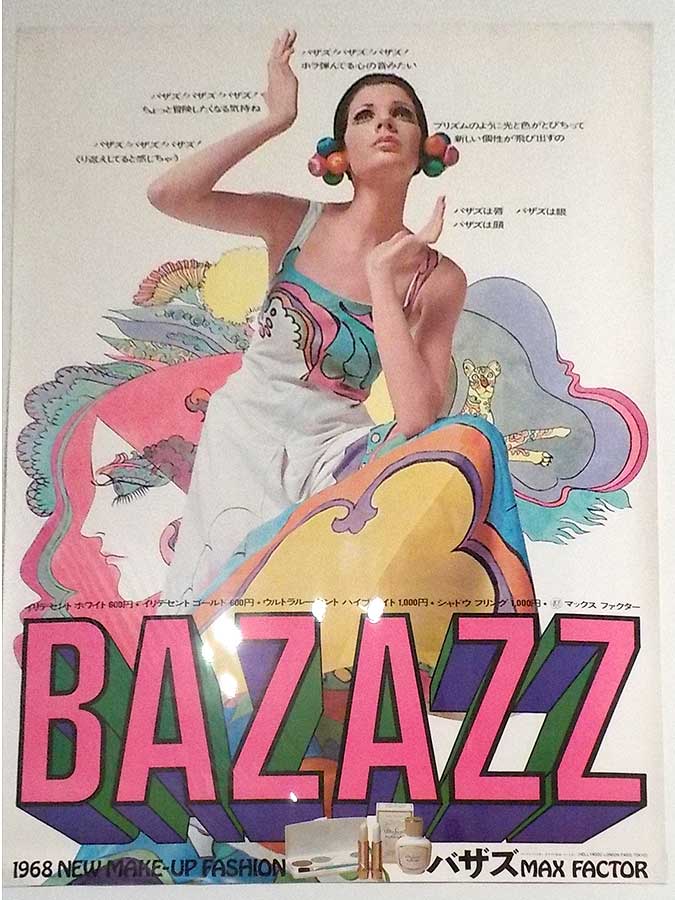

マックスファクターの「バザズ」!!

1960年代後半の雰囲気全開で、猛烈なパワーと勢い、サイケ感が溢れていて最高! この化粧品のCMソング『バザズ天国』(→YouTube※冒頭CM注意)もポスターの雰囲気を音楽にした感じでいいのよね。

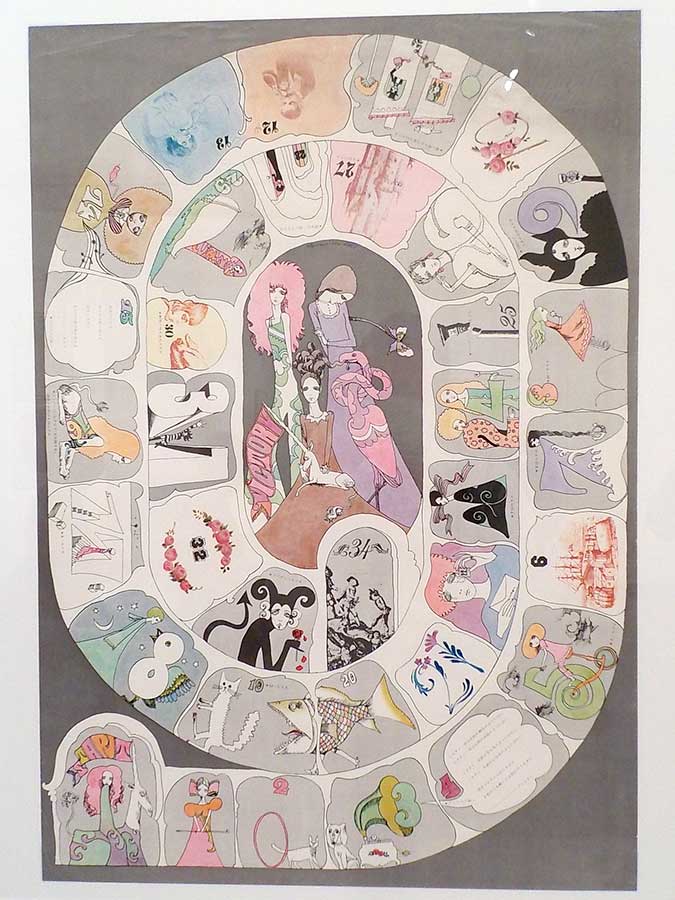

東急百貨店の『Christmas Greetings』双六(1967年)。宇野氏がどうしてこのような女性感を的確に表現できるのかとても不思議で、つい惹き込まれてしまう。

宇野氏は写実的なイラストも素晴らしい。『薔薇色のクリスマス』のレタリングも、抑制感があって引き締まった文字遣いも。そして父が若い頃よく行ったと話していた今は無き「オリエンタル中村」のポスターであることも感慨深い。

明治ロンドチョコレートのパッケージ(1966年)。

金色の箔押しにお花をあしらったロゴ。乙女のための格調高いチョコレートという印象。そして「Meiji」のロゴはこれに戻してほしいと切に願う。気品が全然違う。

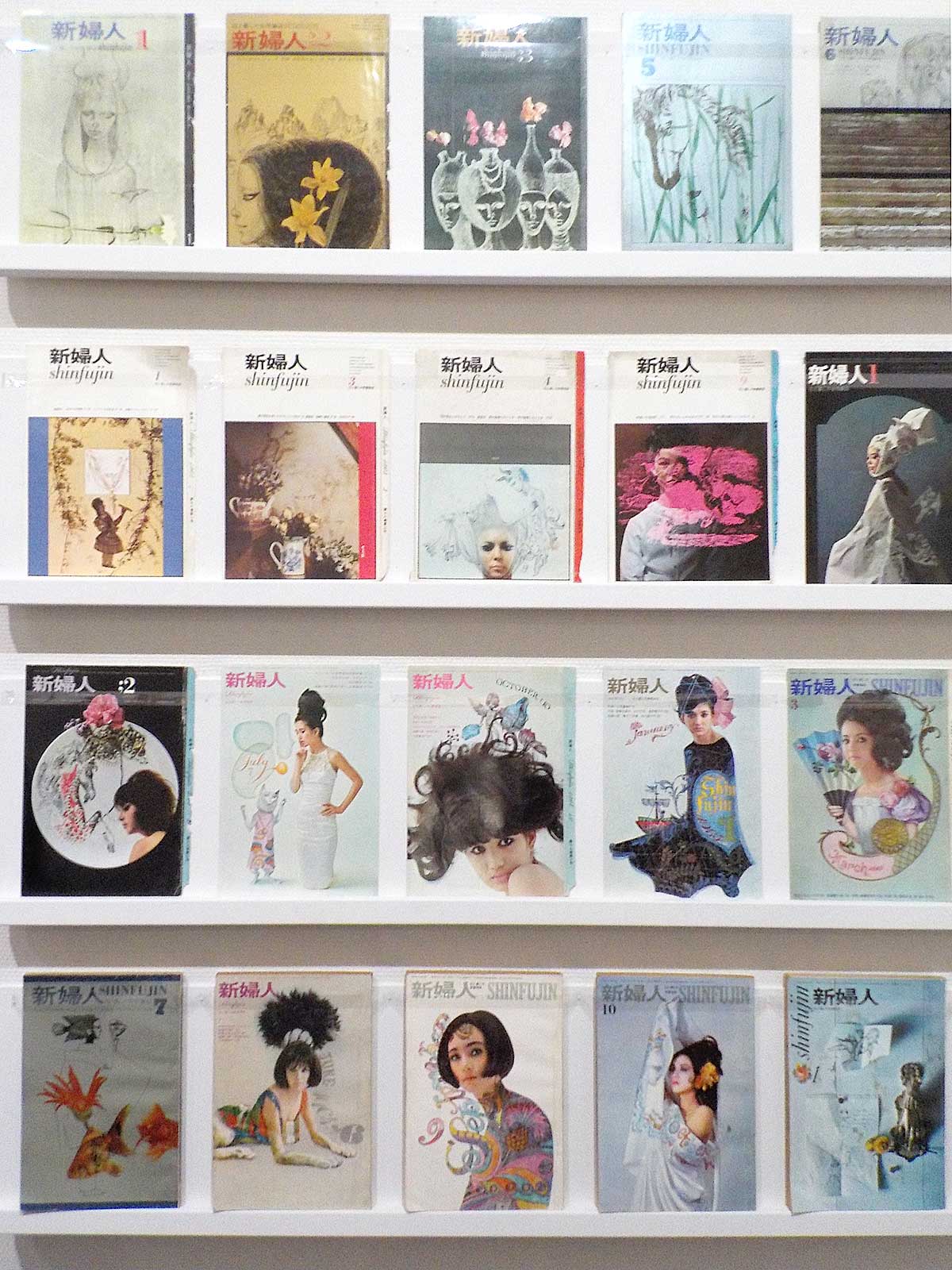

『新婦人』が沢山並べられていた。写真そのものが持つ力の強さが現代と全く違うし、添えられた宇野氏のイラストも写真の一部のように調和している。

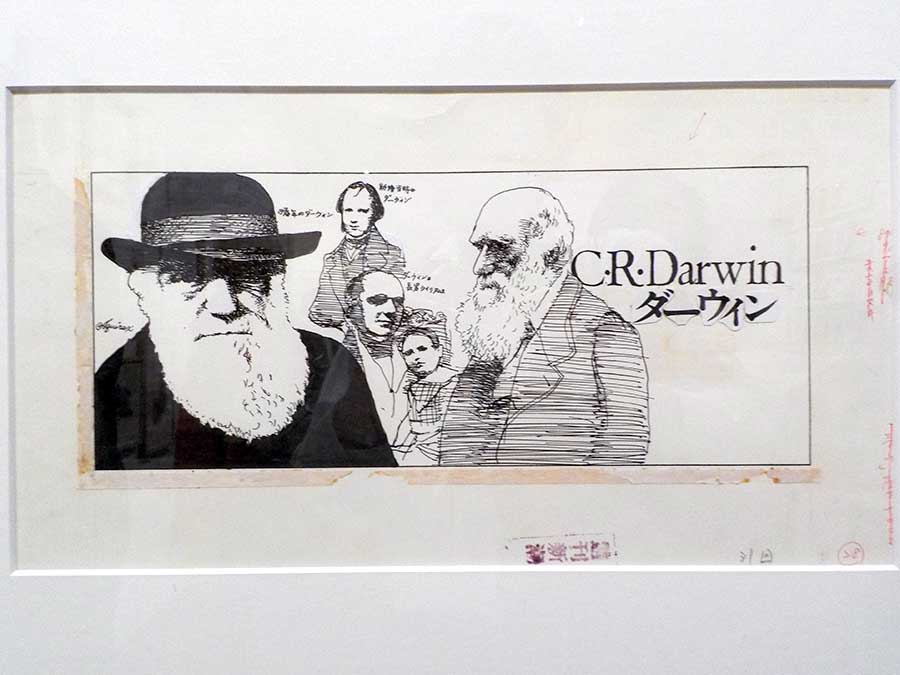

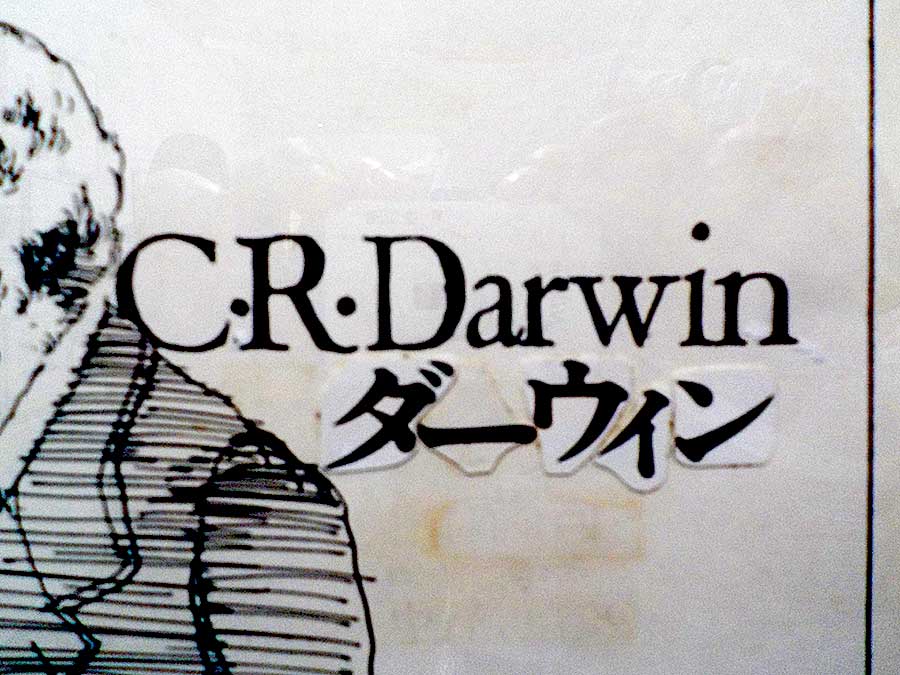

週刊新潮『ダーウィン 人間を考えた人間の歴史』(1971年)の原画。

写植の印画紙が文字の凹凸に合わせて一文字ずつに分けられ、限界まで詰められていた。

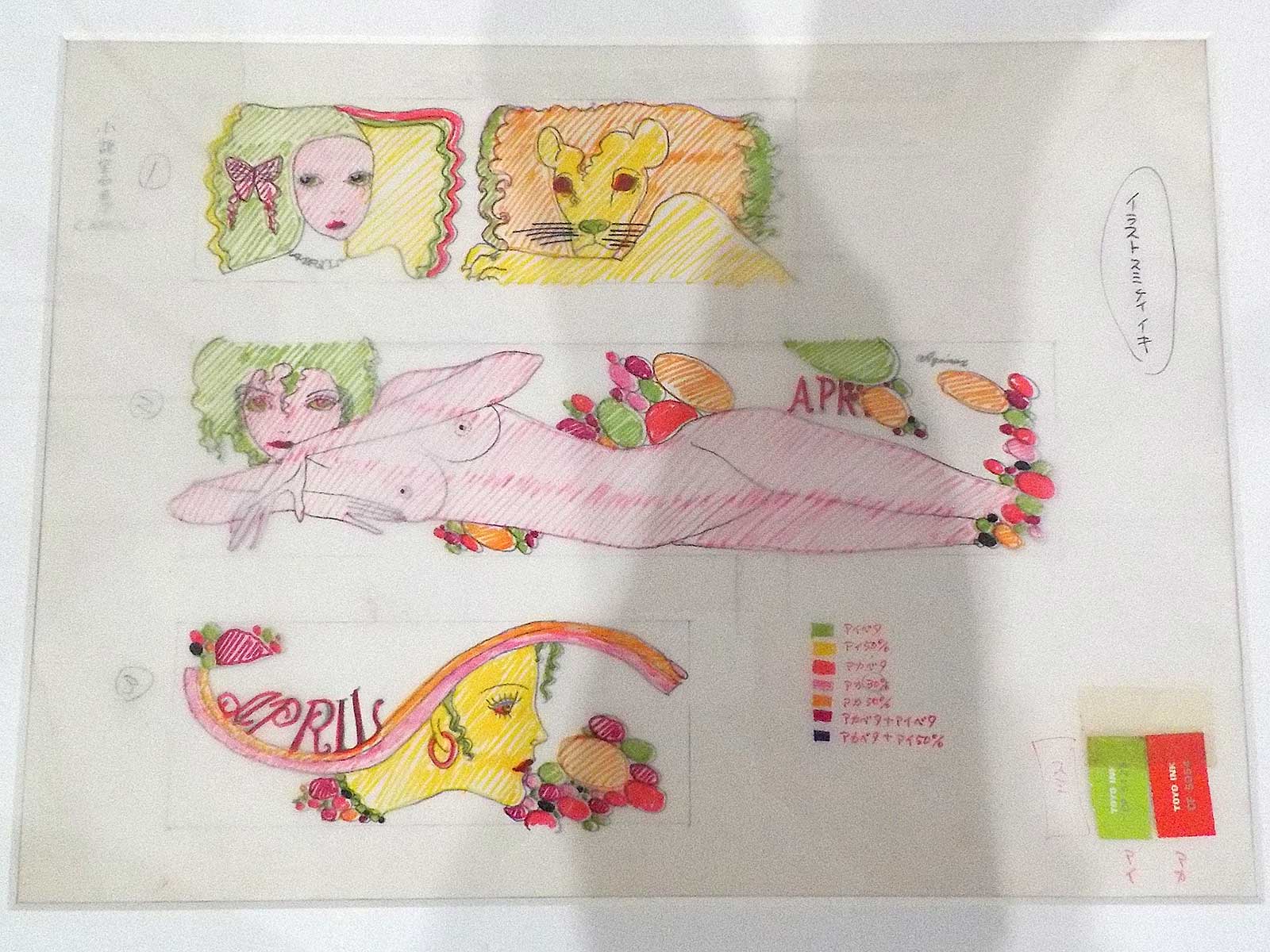

こちらも印刷の現場を感じる作品。色見本とその掛け合わせの指定が丁寧に塗り分けられていた。

暗い部屋ではフィルムの映像作品が上映されていた。もしかして貴方はモリサワの中明朝体AB1様!?

次の展示室に向かう中で、宇野氏の長い長い活躍の歴史が綴られていた。「2024 90歳」を見て、生涯現役そのものであることに敬服した。

42年前、48歳の宇野氏。私とあまり変わらない年代。私もこのように何か生涯通して貫けるものを見付け、その道を一心に堂々と生きてみたかったと思った。

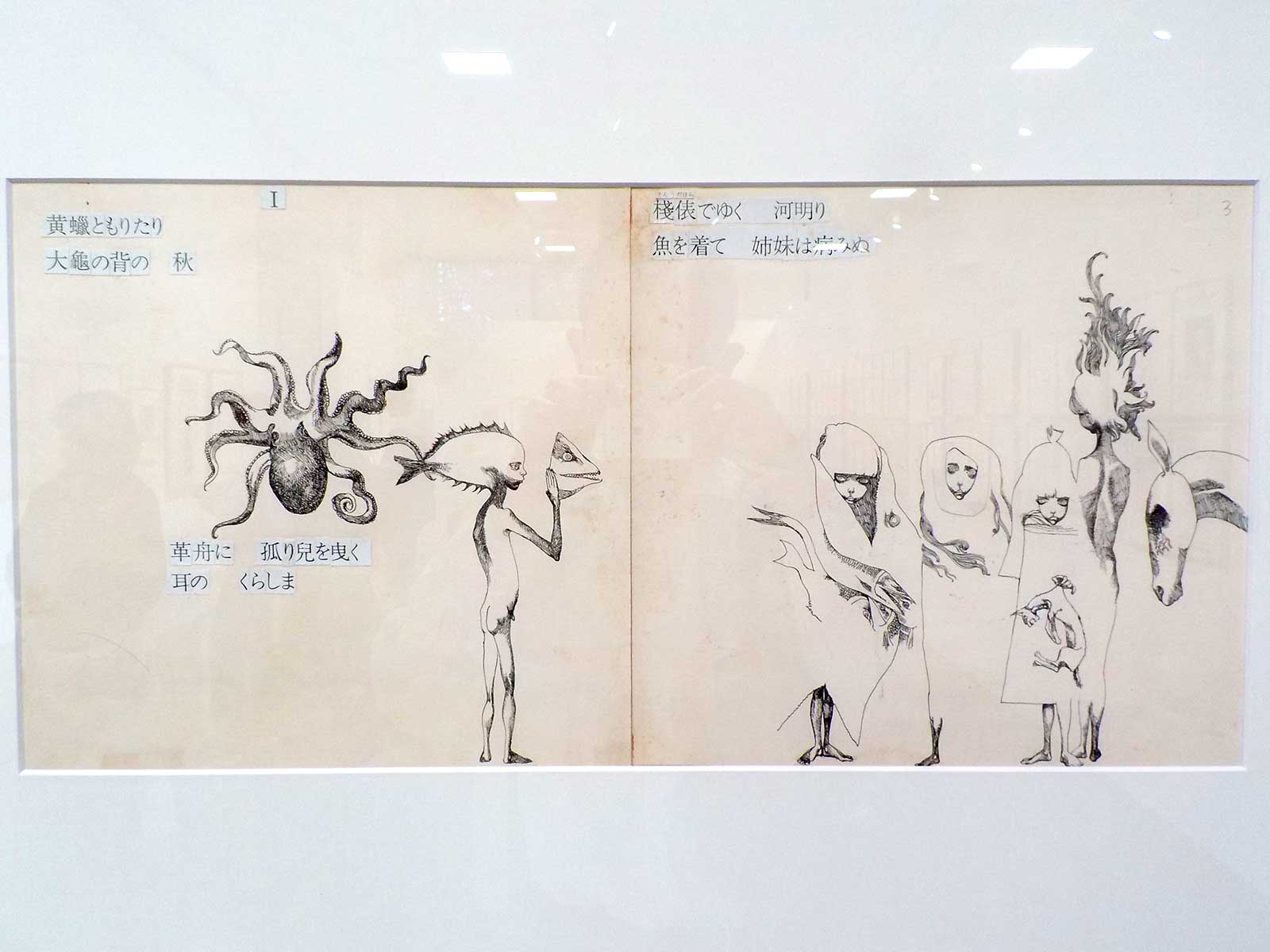

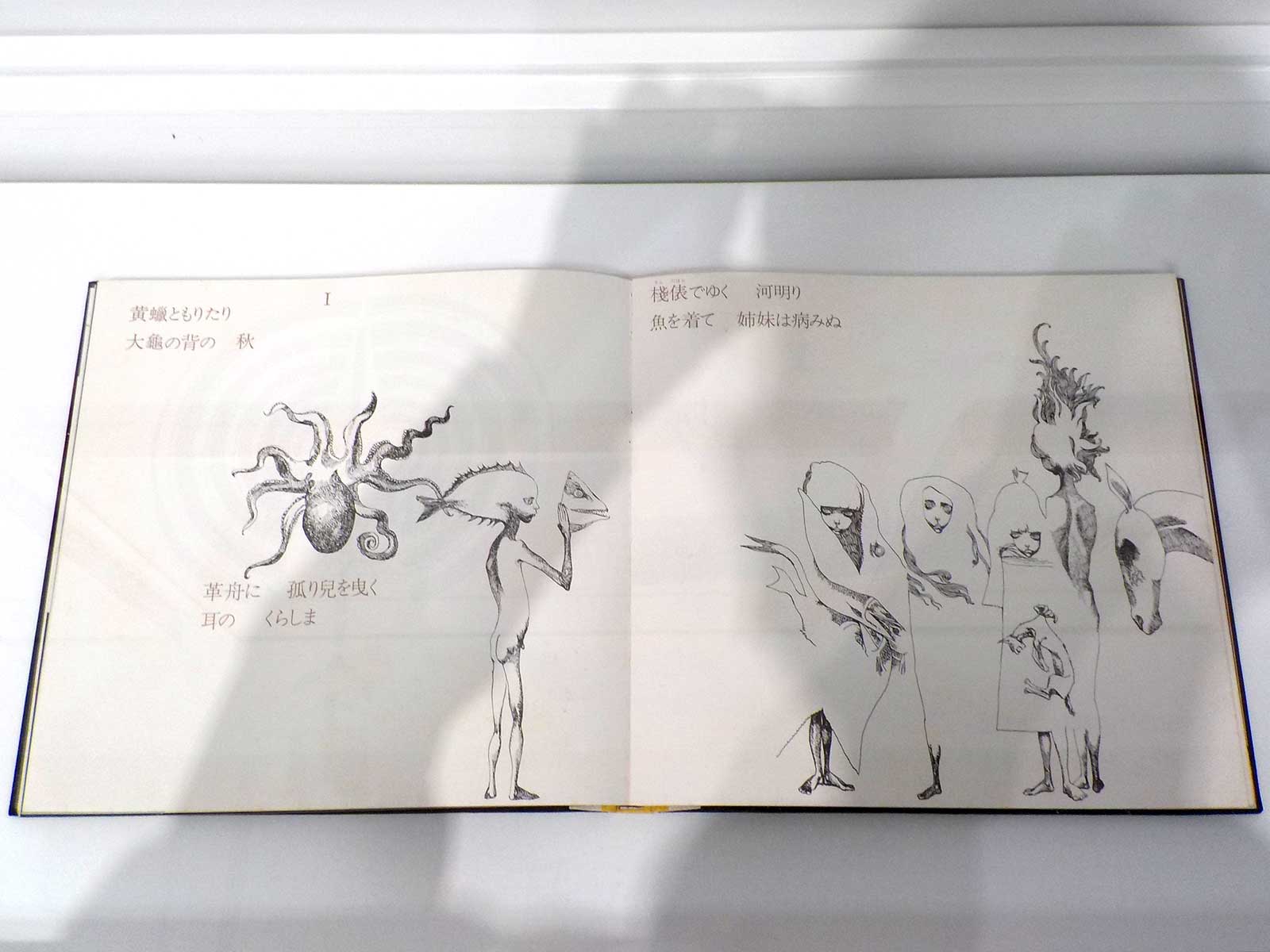

絵本の原画兼版下原稿。台紙は赤茶けても、イラストの魅力と写植の白さは変わらない。

本になるとこんな感じ。

写植は例によって文字毎に切られ、限界まで詰められていた。切り方が豪快。

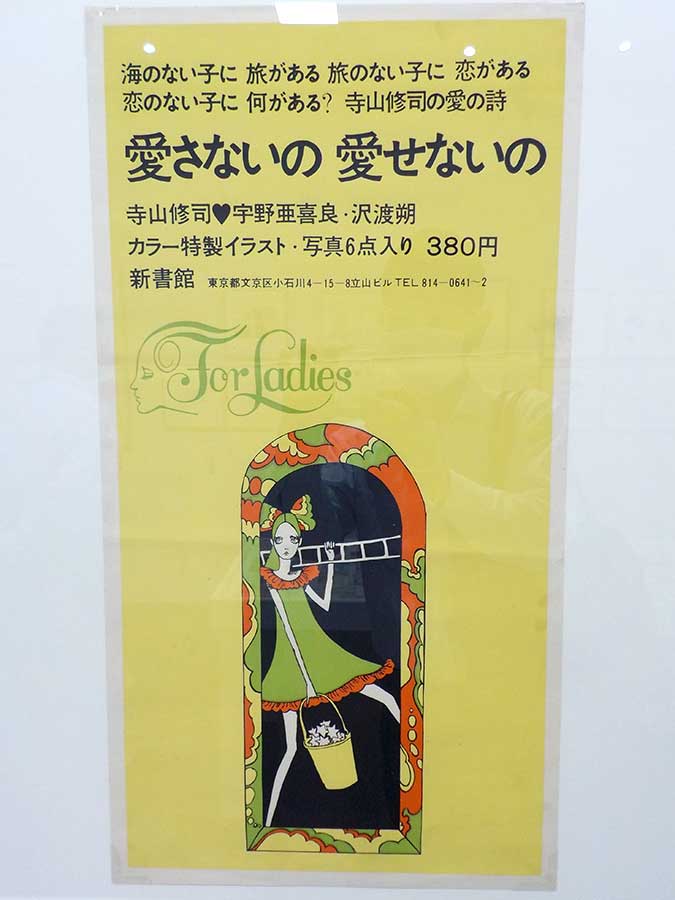

『愛さないの 愛せないの』の広告ポスター。モリサワの「太ゴシック体B1」だけで組まれている!

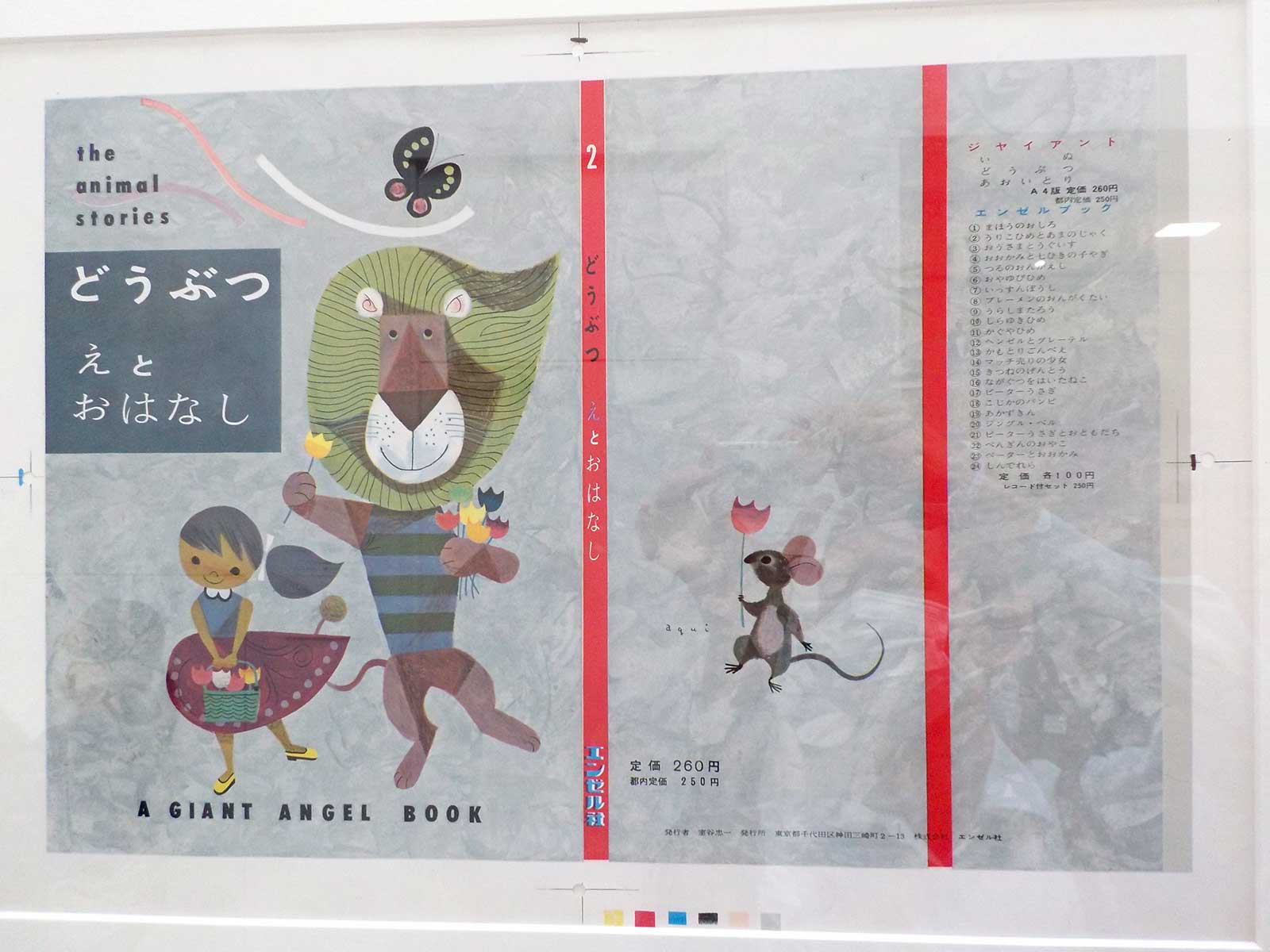

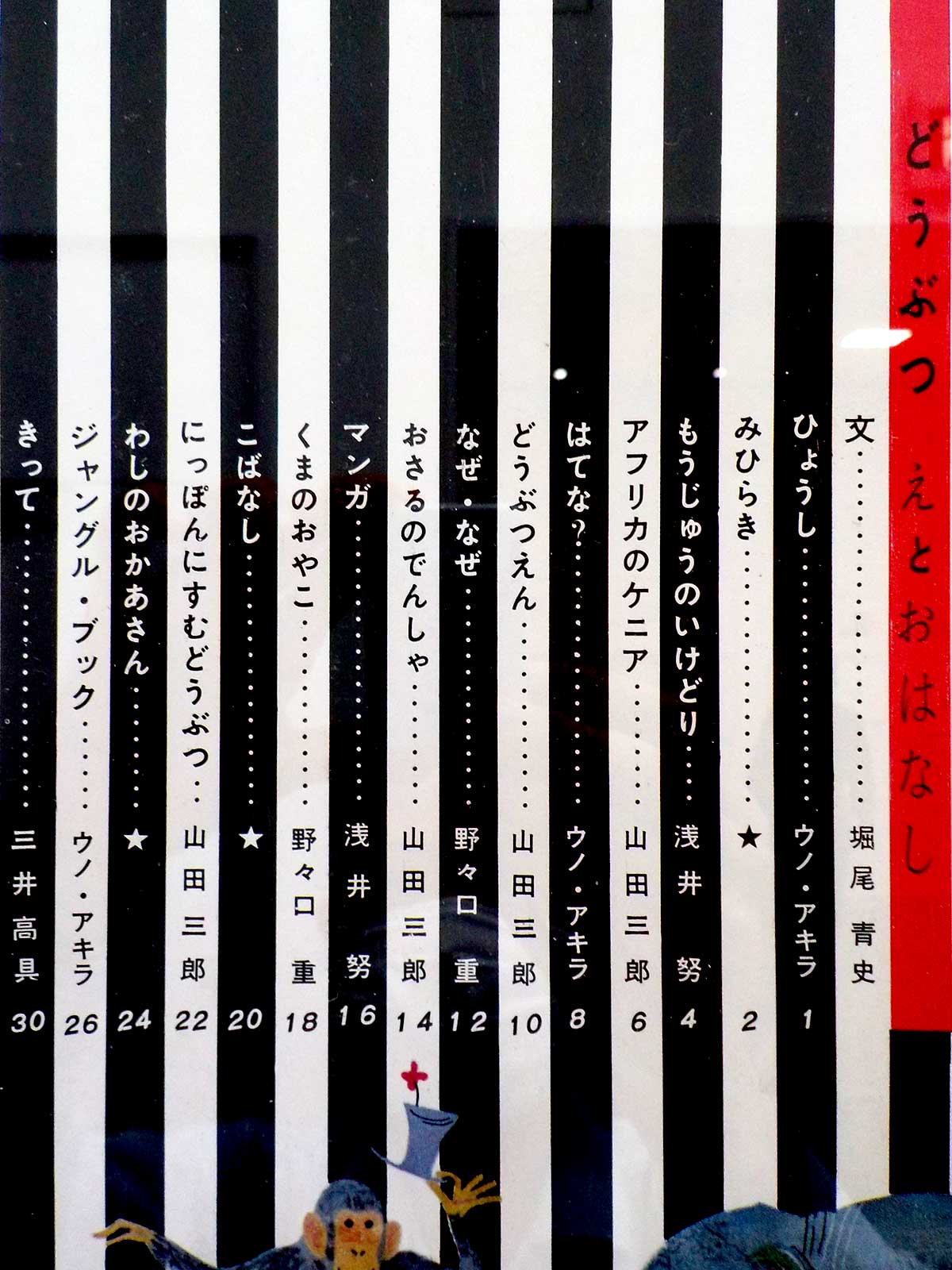

そして更に驚いたのは『どうぶつ えとおはなし』(1957年頃)。

これはモリサワの細明朝体AC1(1956年)なのでは……!?

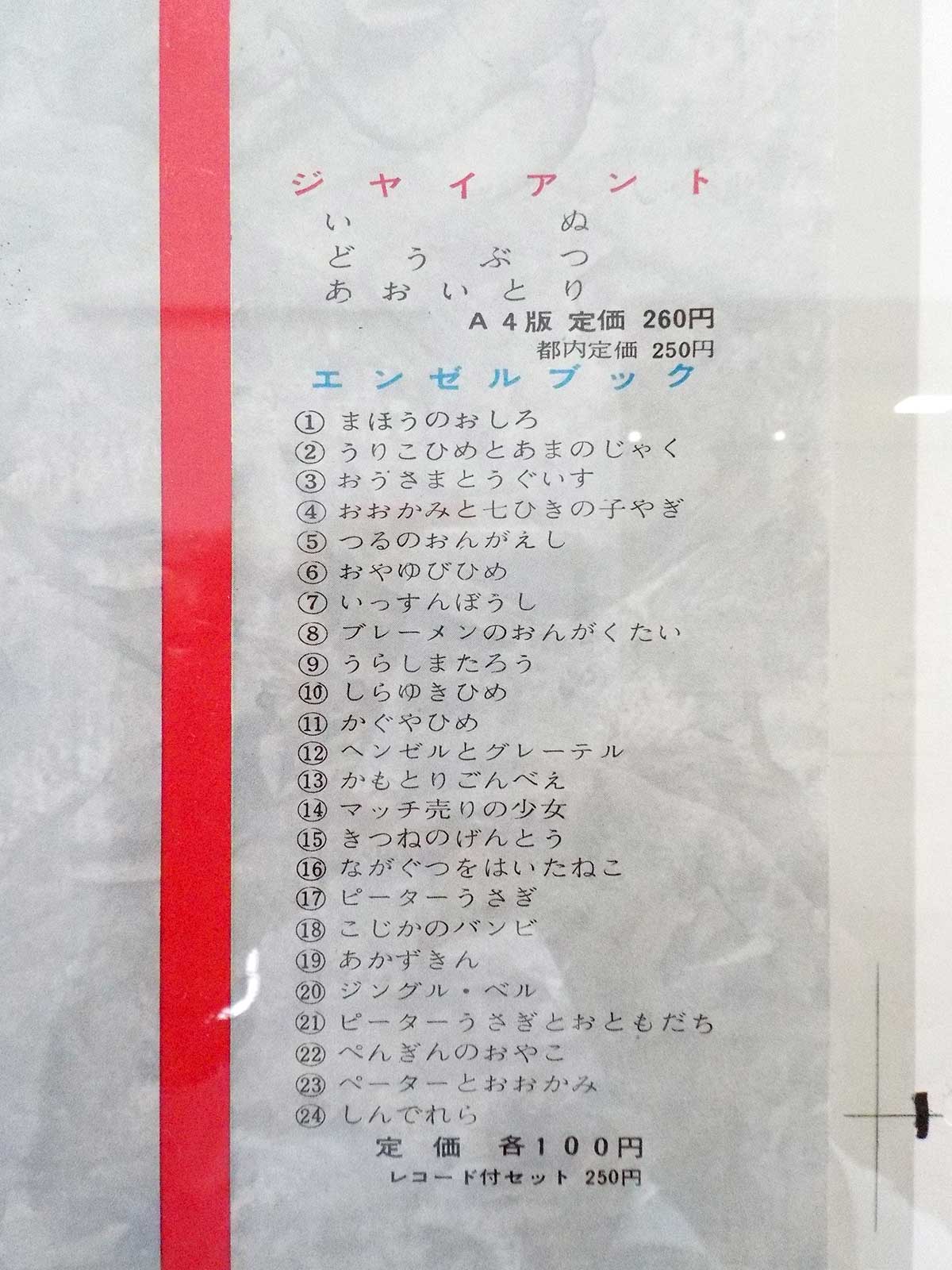

そして目次には、

太ゴシック体B1とAC1の組み合わせ! しかもB1は「り」が特徴的な旧いものだ!

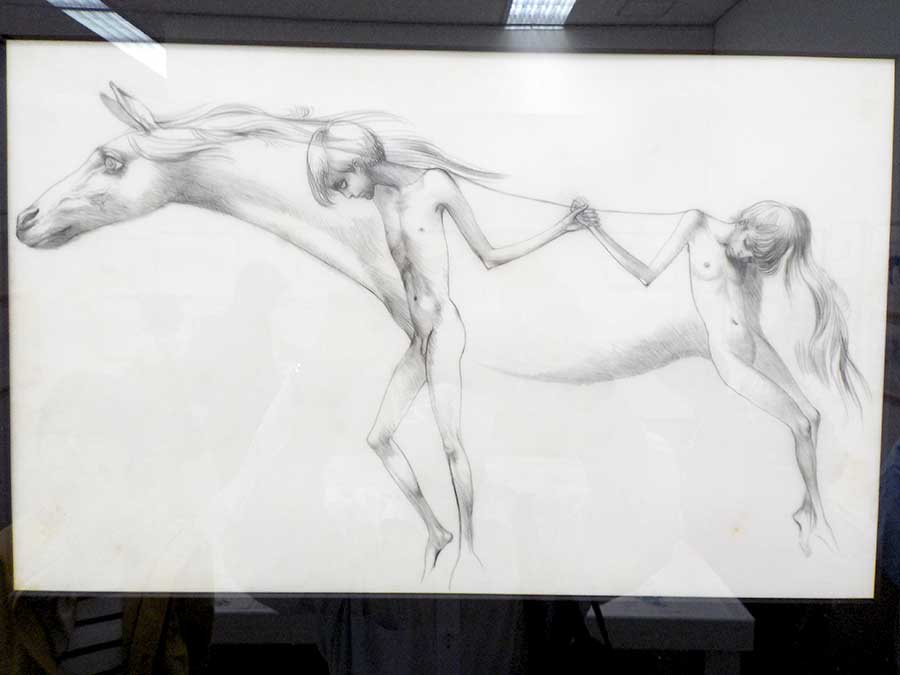

『あのこ』(1966年)の原画もあった!

展示室全体に所狭しと展示されたポスター。一枚一枚見惚れてしまって時間が幾らあっても足りない。

三井信託銀行のポスター。美しさは勿論のこと、不気味さや不穏さも感じるのに、当時の大企業や人々はそれを世の中の風景として受け入れていた。その寛容さや先進的な試みへの共感など、今の日本社会が失ってしまったものを見せ付けられているように感じる。私にとっては生まれる前の作品であり回顧(懐古)のしようがないから、単純に、当時の人達が羨ましい。

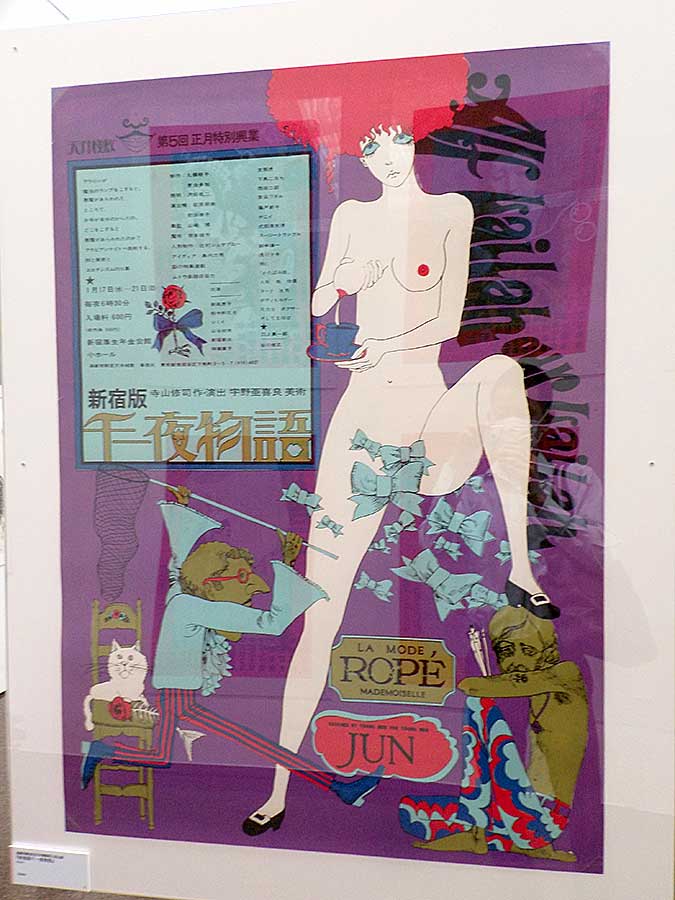

『新宿版千夜物語』のポスター。公共に掲げるポスターとしては限界の表現。今だったら苦情が出て撤去されてしまうだろう。そんな世の中にしてしまったのは一体誰だ。半世紀以上経った今を生きる者としては、このポスターを見てそんな無言の抗議を感じてしまう。そして当時の世の中に対する勝利も感じた。

ファッションブランド「KEITA MARUYAMA」のロゴマーク(2013年)。この乙女な世界観にとても心惹かれる。若い人との協働。宇野氏は歳を経てもその瑞々しい感性と表現力は全く衰えていないことを見せ付けられた。

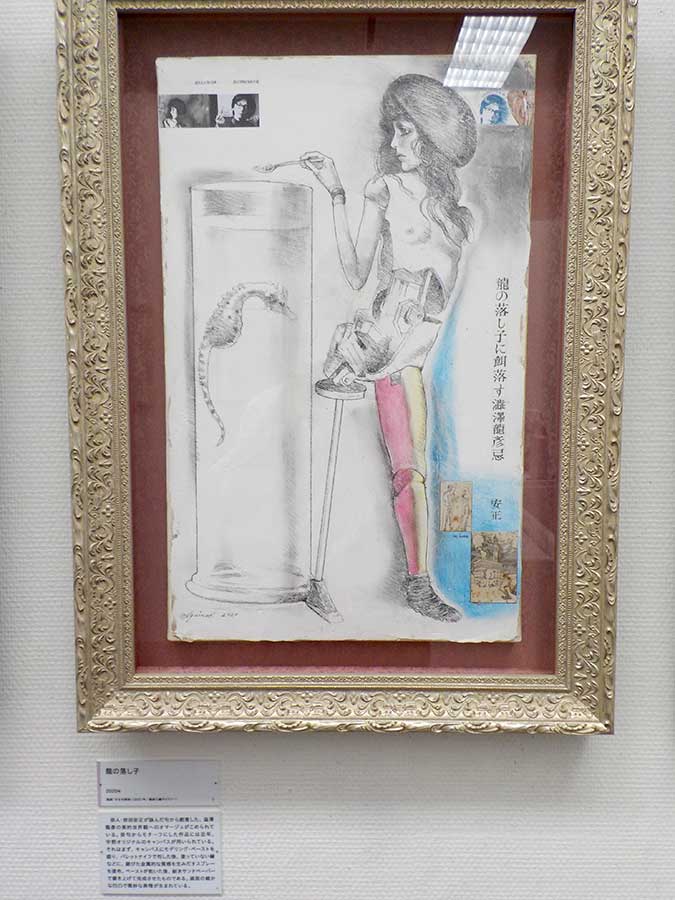

俳句をモチーフにした『龍の落し子』(2020年)。

この作品にも宇野氏のレタリングがあしらわれていて、冒頭で見た「カルピス」の広告から変わらない氏の表現に嬉しくなった。

約2時間、宇野氏の世界を堪能できた。平日にも関わらず多くの人が訪れていて、多くは女性。当時を知っている年配の方から学生らしき子達まで、思い切り着飾って観覧している姿が印象的だった。仕事着のままここへ来てしまい、逆に目立って恐縮した。

少女への偏愛を類稀な感性と抜群の表現力で燃やし続けている宇野氏。「好きなものを好きだと言い続けていいんだよ」と宇野氏から言われているようで、とても元気が出た。

2024.11.3(日祝) 1341 限界突破、そして見たものは

【日録】昨日から今日まで、親戚一同で静岡旅行に出掛けた。

岐阜県内の親戚宅に前泊して朝から車2台、うち1台は私の運転で約2時間半。こんなに長い距離は運転したことがなく、しかも新東名高速道路の最高速度120km/h区間も走らなければならないという、私にとっては限界を突破するような厳しい行程だった。

昼頃、最初の目的地である大井川鐵道新金谷駅に到着した。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(画角3:2は以下同じ)

目的は勿論、蒸気機関車が牽引する列車に乗ることだ。しかし駅に到着した時点で土砂降り。しかし予定通り運行するとありほっとした。

私達が乗車したのは「オハ35 559」。戦前生まれの客車だ。壁と床、椅子が木製で、そのような客車に乗ったことはなく、懐古趣味というよりは『銀河鉄道999』のファンタジーの世界観だと思った。

天井の扇風機には、「JNR」(Japanese National Railways=日本国有鉄道)のロゴが施された扇風機が設置されたままになっていた。昭和50年代生まれの私には、国鉄は幼い頃の朧げな記憶の中の世界だ。

直角で座りにくくも趣のあるクロスシート。現代の座席も角度だけ改良してこんな感じだったらいいのに。

途中の家山駅で列車の交換(行き違い)があり、機関車を間近で見られる機会に恵まれた。「C10 8」は昭和5年製造で95歳……1世紀近くも前の機械が現役で活躍していることを嬉しく思う。

出発の時刻が迫ってきたので再び車内へ。隣の客車「スハフ43 2」を見学。

昭和26年生まれというので私の父と同い歳だ。座席や蛍光灯の照明は新造時のままではなさそうだが、昭和半ばのいい雰囲気だ。父が子供の頃の特急列車はこういう感じだったんだなあ。

壁には『日本国有鉄道案内図』が掲げられていた。私の生まれ故郷に走っていたローカル鉄道が描かれているので、1972年以前の図か……(故郷がバレる)。

列車は茶畑の中を走る。静岡らしい風景だ。

終点・川根温泉笹間渡駅着。茶色の車体の中には橙色の電球が灯る。今走っている列車もこういう落ち着いた色調だったらいいのに。そうしたらきっと、世の中はもう少し優しくなると思う。

駅の玄関に掲げられた駅名の看板。これ自体は新しそうだが(何故欧文書体がゴナなのだ)、建物が粋だった。庇の腕木にあしらわれた金具が素敵。

待合室に掛けてあった温度計。どれだけの月日をここで過ごしたのだろう。

外はまだ土砂降りだったが、Nikon D800とAi AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)の防滴能力を信じて記念撮影した。

……ん? シャッターが切れずフリーズする時がある?

家人は一度この列車に乗ったことがあるらしく車の送迎をしてくれることになっていた。しかし全然来てくれない。日も暮れ始めた。駅に着いて1時間半。雨は止むどころか強くなってきた。まさか遭難してしまったのだろうか。とても心配していたら、一旦通り過ぎた車が戻ってきた。何とか迎えに来てくれたのだ。

宿は更に奥地にある寸又峡温泉にある。季節外れの台風の影響があり、しかも山間部で全く天気が読めない。島田まで引き返すことになるだろう、当然そうだろうと思ったが、「折角予約を取った宿代が無駄になるから」との親族の意見で予定通り目指すことになった。余りにも不条理だと思ったが、従うしかなかった。土砂降りで視界が悪い中、ただ運転して目的地に辿り着くことだけに集中することにした。

川のようになった道路を低速で進む。大雨で数メートル先までしか見えない。土地勘があるという義弟の運転する車が先導してくれて助かった。しかし途中で何故か脇道へ逸れ(駿河徳山〜崎平間か)、車通りが殆ど無さそうな草まみれの細道を進むことになってしまった。恐らく旧道だろう。新道で何かあったのを回避したのかもしれない。

更に進んだ所(千頭)でとうとう先導者からはぐれてしまった。ここからはカーナビゲーションと自分の勘で目的地に辿り着くしかない。千頭と言えばとてつもなく山奥という印象がある。私が毎日のように閲覧している廃道探索サイト「山さ行がねが」の千頭森林鉄道のレポートの印象があったからだ。私達はそんなとんでもない所へ、とんでもない天候の時に来てしまった……。

無我夢中で車を進めると、点在していた集落がとうとう終わった。そして急峻で狭い山道が始まった。ナビは相変わらずこのルートを指示している。本当に辿り着けるの? 遭難してしまうんじゃないか?

一車線ぎりぎりで片側は山、もう片側は崖という厳しい道。鬱蒼とした森の中、土砂降りの中ヘッドライトだけを頼りに進む。転回できる場所はない。もう進むしかない。山からは滝のように泥水が流れ、道路にはみ出している。その“滝”を被りながら進んでいくのは生きた心地がしなかった。愛車もろとも崖下に落ち、翌日の新聞に載っているんじゃないか、などと縁起でもないことを考えてしまう程だった。生命の危機どころか、あの世行きを覚悟した。やっと視界が開けたと思った2車線のトンネルも、地下水が噴き出していて冠水し、反対車線を逆走せざるを得なかった。

我が子は眠っているようだ。家人達はどうだったか分からないが、会話はなかった。そんな同乗者の安寧を守るべく、常に危険を察知しようと神経を尖らせ、どんどん擦り減っていくことを全身で感じていた。そしてとても心細かった。

そんな独りぼっちの死闘を繰り広げること約2時間。遠くに明かりがあることが判った。

Nikon COOLPIX S02(画角4:3は以下同じ)

今日の宿、「翠紅庵」。

生還した、と思った。

へとへとになりながらも、館内の造作は気になっていたんだな。

部屋に着くなり、用意してあった温かいお茶とお菓子を貪った。

一番良い場所に私が一番好きな画家であるミュシャの一番好きな絵『黄道十二宮』 が掲げてあって、労をねぎらってくれた。20年以上前に一度だけ実物を見たことがある。横浜の岩崎博物館へ友人と行った時のことを鮮明に覚えている。そのあと「えの木てい」でお茶の時間にしたんだっけ。

そして我が子と初めての露天風呂を堪能した。すっかり大雨は止んでいた。誰も居なくて二人占めした。ちょっと泳いだ(笑)。と戯れていたら、外国人らしき従業員の方が入ってきて緊張した。

親戚全員揃っての夕食はまるで打ち上げのようだった。やり遂げた充実感と疲労感でいっぱいだった。料理は際立ったものはなく、どこの宴会場でも食べられるようなよくあるものだった。外国人の給仕さんが優しかった。この国が終わり始めている感じがする今、山奥で旅館を経営することがどれだけ大変かを物語っているように思った。

翌朝窓の外を見ると、谷底の僅かな平地に宿が集まっている場所だと判った。天気が良い時に訪れていたらきっと旅情の深さに感動しただろう。この時の私は「やっぱりとんでもない場所だったのか」と率直に思った。

上の写真を最期に、私の愛機Nikon D800とAi AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF) は息絶えた。12年間、孤独な毎日の中で写真を楽しむために思い切って買った高性能なカメラ。その後大切な人が出来て家族になり、家族が増えて成長したまでの掛け替えのない日々を共にしてくれた。そんな優秀な相棒を、土砂降りの中で無理させてしまったばかりに他界させてしまった。その喪失感は親友を失ったかのような計り知れないものだった。

本来このあと夢のつり橋や大井川鐵道の奥大井湖上駅へ行く筈だったが、まだ天候が回復しきっていないことと、運転手である私と義弟がすっかりめげてしまったことから帰途に就くことになった。その道中、昨日通った険しい道がどのような場所を通っているのか初めて知った。切り立った崖に辛うじて付けられた一車線の道。谷底は岩だらけの濁流。雨が降っていなくても恐ろしい場所だと思った。昭和30年代に開発された温泉地というが、60年以上経ってもあまり道路が整備されていない様子から、その険しさを感じた。そして、秘境はもう行かないと心に決めた。そんな大人達とは裏腹に、我が子は壮大な景色に興奮していた。

人里まで降りてくると、天気は急速に回復した。道の駅で休憩し、昨夕からの大変さを皆で分かち合った。

島田金谷インターチェンジの近くにある商業施設で昼食。弱り切っていた私は、余りの人の多さと騒がしさに頭が処理しきれず動けなくなってしまった。元々人が多い場所は苦手で極力避けているが、ここに来て追い討ちを掛けてしまった。それでも高速道路を運転できるのは私と義弟だけだったので、運転に向けて再起すべく静かな場所で休憩させてもらった、というよりは、私の異変を察した家人が声を掛けてくれたのだったと思う。「生気がなくて酷い顔をしていた」らしい。酷い顔なのは元々だが。

ここから約150km、途中休憩含め2時間半の帰り道。晴天の中の新しい高速道路は、疲れ切った身にも快適かつ安全に走ることができた。

帰宅すると安堵の波がどっと押し寄せてきて、そこからのことは覚えていない。

良くも悪くも、とても思い出に残る静岡旅行だった。このメンバーで一緒に旅行することはもうないかも知れない。そうだとすれば、ぎりぎり冗談交じりの語り草にできるようなこの旅は成功だったと言える。でも、土砂降りの山奥を運転するのは、もう懲り懲りだ。

2024.10.31(木) 1340 それでも気になる

【日録】それでも、OpenType化された写研書体(以下「写研OTF」)の動向を追いたかった。以下は手帳に記されたメモから。

10.15(火)写研OTF今日リリース。テロップや古い印刷物の再現が多い。

10.16(水)ナールELをTwitterのメインページに使う人がいた。書体が変わるだけでとても質が良いものに見えた。

10.17(木)写研OTFの品質の低さが話題になっている。特にボカッシイは酷いようだ。アウトラインの品質改良はしていなかったのか? そして今田欣一さんは関わっていないという。「オリジナルを製作した方」から話を聞いたんじゃないの?(→写植レポート「写研が動いた日2024 よみがえる名作書体」5分の3辺り)

10.30(木)○○○(某著名デザイナー)氏が製作したフライヤーに石井中ゴシック体の写研OTFが使われていたが、魅力を感じなかった。写研書体は完成度が高い故に相応しい組みも要求される。下手だと粗がよく判る。本当に上質なものは正直に良し悪しを反映させてくる。使い手の資質を試されているようだ。

2024.10.15(火) 1339 「亮月は無力だ」

【日録】10月26日に印刷博物館で開催される予定の「『文字盤の記憶』[記録編]刊行記念シンポジウム」と、その夜の「出版記念パーティー in 東京」に必ず出席したいと思い、その日までを毎日楽しみにしていた。

それは7月24日にモリサワが開催した「邦文写真植字機発明100周年記念パーティー」(亮月だより・写植レポート未執筆)の際に大きな心残りができ、印刷博物館の「写真植字の百年」展(こちらも亮月だより・写植レポート未執筆)に協力することもできなかったのでとても気落ちしていたのだ。今回の出席は、私にとってそれらを挽回するためにも必要なものだった。

しかし、今日、出席できないことが確定した。

僅かな希望を糧に辛うじて保ってきた活動への想いは、簡単にへし折られた。

加えて、今日からモリサワで提供が始まった写研書体のOpenType(Morisawa Fonts)は、私の作業環境では使用できないことが判った。

亮月は写植に嫌われたようだ。

写植特許出願100周年に当たり何も出来なかったのではないか。活動してきたと思っていた25年間は何だったのか。単なる自己満足であり、ただただ無力だったのではないか。

そんな思いが消えることなく頭の中を巡り、私を苦しめた。

以上、後日(2025.6.8〜2025.9.15)に執筆・掲載いたしました。

2024.10.14(月祝) 1338 語りかけようセイコーに

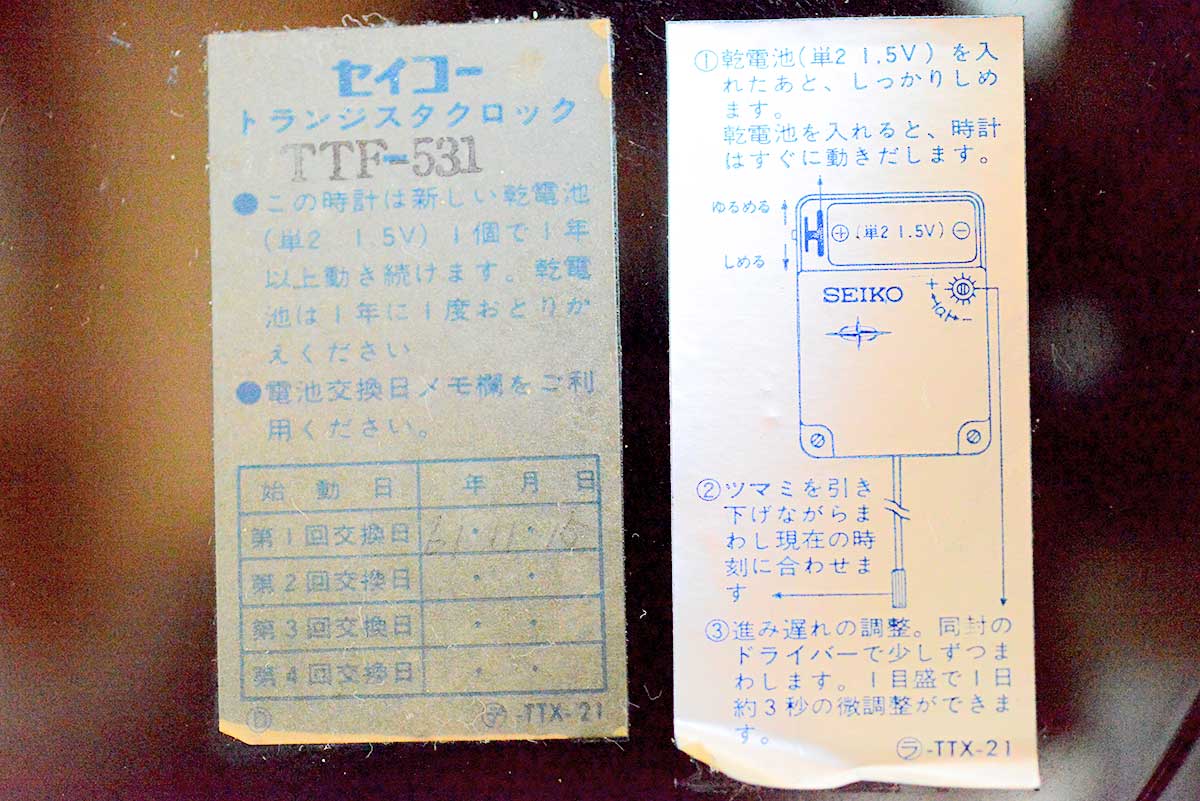

【日録】SEIKOのトランジスタ時計「TTF-531」を中古で入手しました。

Nikon D800・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED(以下同じ)

所謂「バス時計」で、かつて観光バスなどに掲げられていた防塵時計です。

既に1台、2011年に旧亮月写植室(実家の離れ)を竣功した記念に現行機種の「KS474M」を購入しました(→2011.1.18の記事参照)。現在は別の場所に新築した自宅の居間に掛けてあります。

この時計の歴史は長く、1964年の初代トランジスタ式「TF-531」に始まり、二代目トランジスタ式「TTF-531」、

そしてクォーツ式に変わった1977年の「QA513M」、年代不詳「KS451M」、2007年に現行の連続秒針式「KS474M」と変遷しています。

では、なぜほぼ同じ時計を、しかも古い機種を入手したのか。

それは単純に、私が一番好きなデザインの時計であるということもありますが、「トランジスタ式」というムーブメントの駆動方式にとても興味があったからです。

2012年に伊勢旅行で立ち寄った食堂「若草堂」に、40年はそのまま掛かっているだろう赤い枠の時計があり(→2012.5.4の記事参照。2024年現在も掛かっているようだ)、その文字盤に「TRANSISTOR」と書いてあったことが興味の始まりでした。トランジスタで動く時計って何だろう? と。

当時調べてみたところ、トランジスタによる発振回路で電磁石を働かせ、天桴(てんぷ)を動かす仕組みの時計だということが分かりました(→参考:時計の心臓部〈テンプの動き〉)。ぜんまい式機械時計のぜんまい(動力)をトランジスタ発振回路と電磁石に置き換えたものと言えます。機械式でもあり、電子式でもあるのです。1950年代に特許出願され、1960年代に普及が進んだものの、1970年代前半にはクォーツ式が擡頭(たいとう)し、1980年代にはトランジスタ時計は終焉を迎えたようです。

当時の私は、自分がトランジスタ時計を維持するにはハードルが高すぎると感じ、興味はあるものの手元に置くことはないだろうと思っていました。

現在進行中の計画が完了した時、あの場所に掛けたい時計を探していました。現代の無機質なデザインは似合わないし、クォーツ式では芸がないので、必然的に昭和生まれの情緒がある機械式時計を選ぶことになります。機械式時計の精度の低さ(日差数秒程度)は腕時計(SEIKO PRESAGE SARY103。→2020.2.1の記事参照)を4年半使用して許せるようになったとはいえ、壁掛け時計で数日に一回ぜんまいを巻くのは大変なので、機械式かつ電池で動作するトランジスタ時計を探すことにしました。

あれこれ似合いそうなトランジスタ時計を探しましたが、如何にも昭和な家具調のものか派手なものが多く、なかなか私好みの意匠のものは見付かりませんでした。そして辿り着いた(戻ってきた)のがバス時計でした。私が好きな顔の掛け時計はこれしかないと思いました。

ネットを彷徨うこと1ヶ月。非常に状態が良い個体が売りに出されていました。写真を見る限り外装も中身も殆ど錆や傷がなく、正常に動作しているとのこと。一つだけ気になったのは「1日に1分ずれる」というコメントでした。トランジスタ時計のムーブメントは遅れや進みの調整ができることを知っていましたし、最悪調整できなくても機械式だからそのぐらいずれてもいいや、ということで購入に至りました。売主さんはきっとクォーツ時計の精度(月差±20秒≒日差1秒未満)を期待していたのでしょう。

9月30日、私の手元にやってきた「SEIKO TTF-531」は、ただただ美しかった。

薄緑の枠に薄い肌色(昭和時代の色名。「薄橙」って何の色ですか)の文字盤、そこに鮮やかに映える真っ赤な秒針が魅力的です。

数年前に製造されたと言われてもおかしくないほど傷みがなく、穏やかな場所で長い間大切にされてこられた時計なのだと感じました。

金属板に書かれた黒い数字と「SEIKO」の細いロゴ。いずれも書体が現行機種と微妙に異なります。

当時最先端技術だったトランジスタ式であることを示す「TRANSISTOR」が誇らしげ。小さく記された「JAPAN」も嬉しい。

6時の位置には現行機種にないつまみが出ています。ムーブメントに直結していて、簡単に時刻調整をできるようになっているのです。裏返せばトランジスタ式時計はそこまでの精度がなく、頻繁に時刻合わせが必要だったということでもあります。

裏返すと、確かに活躍していたことを物語る壁掛けの傷跡が付いていました。

そして、正面から見て左側のつまみを回して裏蓋を開けると……

→トランジスタ時計の針の動き、蓋開け(MOV、16秒、23.6MB)

中央にムーブメントが取り付けられています。クォーツ式よりもずっと大きい、紛れもない機械式のムーブメント! 壁掛け時計では初めて見ました。

ムーブメントの右上には進みや遅れを調整できるねじが出ています。「α=3sec/24h」とあり、ひと目盛で日差3秒の調整ができます。

先の「1日に1分ずれる」というのが気になったので、精度を管理してみました。

以下、引き渡しから現在までの調整ねじを回した目盛数とその結果の日差です。

当初 -11〜-12秒

+4目盛 -10秒

+4目盛 +2〜+3秒

-1目盛 -4秒

+1/2目盛 -1.5秒

+1/4目盛 -3秒

+1/4目盛 -1秒→-3秒(この辺りから気候が再び蒸し暑くなる)

+1/2目盛 -4秒

+1目盛 (観測中)

こうして見ると、調整ねじは機能していて、気候にもよりますが日差は概ね±4秒まで抑え込めることが分かりました。

高級腕時計のグランドセイコーの規格が平均日差-1〜+10秒、クロノメーターの認定基準が平均日差-4〜+6秒ですから、TTF-531のムーブメントはこれらに伯仲していて、製造当時の技術的水準からしてもかなり精度が高く、とても優秀だったと言えます。遅れや進みを自分で調整できないクォーツ式よりもトランジスタ時計は精度を出しやすく、運用しやすいかもしれません。こんないい時計を手放してしまうなんて、前所有者さんはなんていい人だったんだろう。

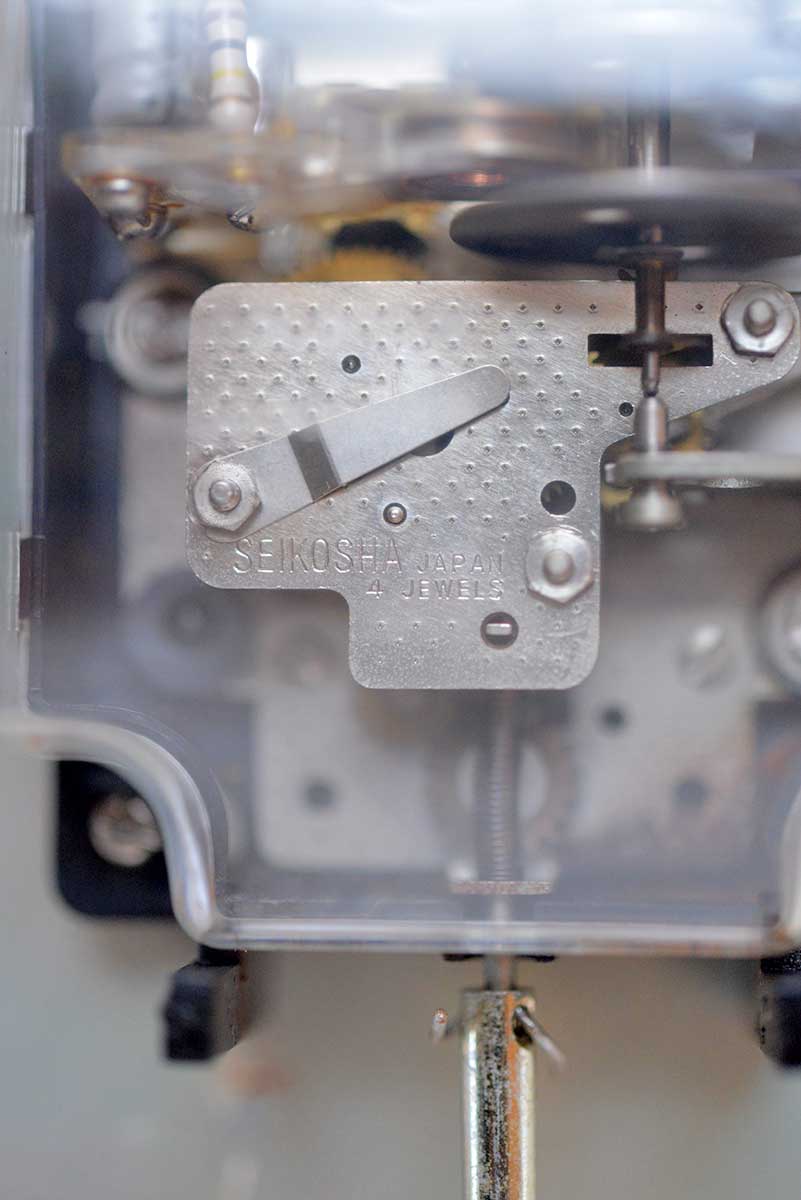

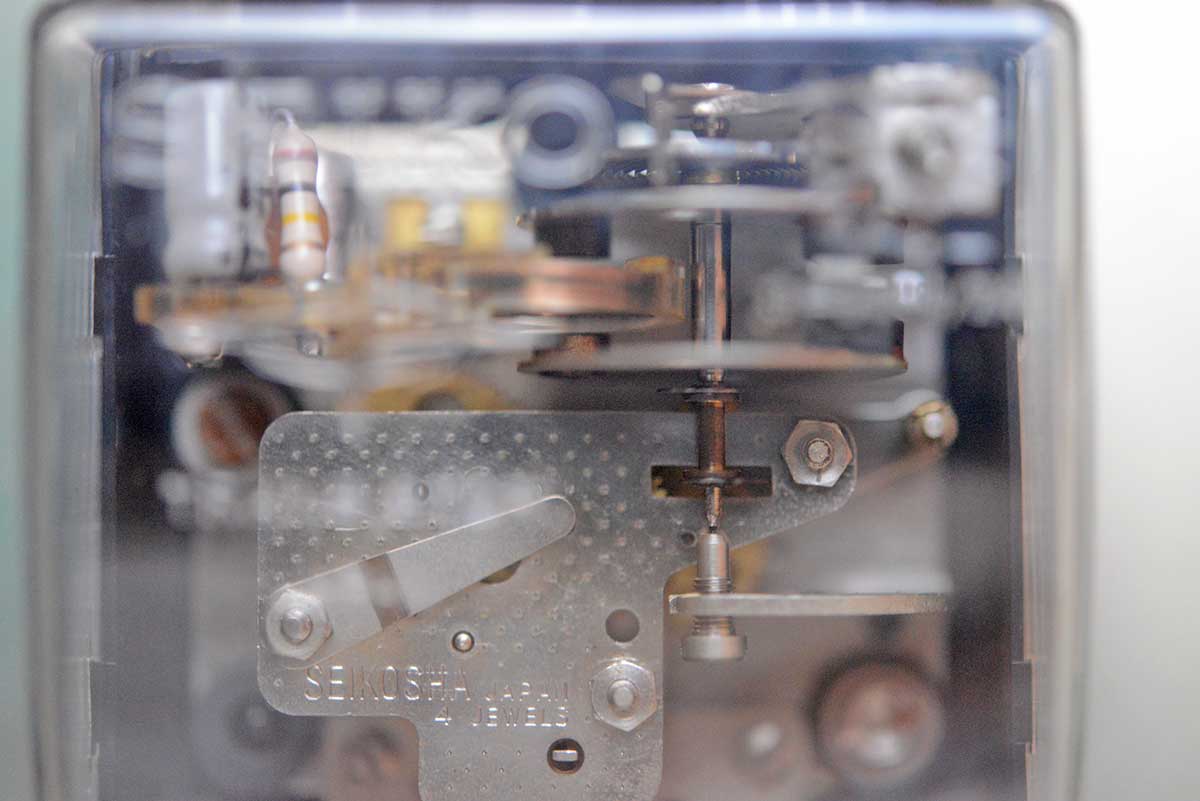

プラスチックのカバー越しに、「SEIKOSHA JAPAN 4 JEWELS」の文字が見えます。精工舎! 日本! 4石! 物作りへの自信が漲っています。因みに機械式時計での石数とは、軸受に使用された宝石(人工ルビー等)の数のことです。

やや右側には円盤状のものが2枚、軸に挿さっていることが分かります。これが重要な天桴で、黒い永久磁石が貼られています。その間には茶色いコイルがあります。トランジスタによって制御された電流によってコイルに磁力が生まれ、天桴の永久磁石を引き寄せ、天桴のひげぜんまいが巻かれた力によって逆回転することを繰り返し、左右に往復回転運動をして歯車を一歯ずつ回し、時計の秒針を動かします。

→トランジスタ時計のムーブメント動作(正面から)(MOV、16秒、23.6MB)

天桴を下から見たところ。「チッチッチッチッ」と4分の1秒毎に軽快な音を立てています。

→トランジスタ時計のムーブメント動作(機構を拡大)(MOV、1分06秒、95.6MB)

この個体の初めての電池交換は(昭和)61年11月15日だったようです。生産時期(1964〜1977年)と噛み合いませんが、街の時計屋さんで売れ残っていたものを何年か経って購入したのかもしれません。道理で状態が良かった訳です。とは言っても始動から40年近く経っています。

トランジスタ式のバス時計のもう一つの魅力は、風防ガラスが曲面であることです。現行機種は真っ平らなので、質感が全く異なります。かつては高度な技術の象徴だった時計。その分作りにもお金がかかっているように感じます。

再び正面からじっくりと。赤い秒針が小刻みに動いている様子を眺めているだけで幸せな気持ちになります。機械式時計は「生きている」感じがします。

この時計の生い立ちから真面目な印象もありますが、写真に撮ってみると独特な色気のようなものも感じます。

僅か20年ほどで失われてしまった技術・トランジスタ時計。すっかりその魅力に取り憑かれてしまいました。

現行の「KS474M」(下の写真左)と「TTF-531」(右)を比べてみました。

枠の色や形状、大まかな意匠は殆ど同じですが、まず秒針の色に目が行きます。そして文字盤に記された数字やロゴなどの書体や配置も異なり、風防ガラスの面形状(平面か曲面か)もあって、表情は随分違うことが分かります。KS474Mは武骨で引き締まった印象、TTF-531は穏やかな印象です。

試しに居間のKS474MをTTF-531に掛け変えてみました。メルヘンハウスな我が家にはよく似合うかもしれません!

壁に掛かって時を刻んでいるだけでいい。そこにいるだけでいい。

そう語り掛けるとまるで時計が○○みたいですが、私にとっては同じような気持ちにさせてくれる時計なのです。『語りかけようセイコーに』(歌:佐良直美・シンガーズスリー、作詞:薩摩忠、作曲:小林亜星 →YouTube)というCMソングを思い出します。歌の中のセイコーは腕時計ですが、トランジスタ時計にも同じような豊かな世界観を感じるのです。

……などとうっとりしていると、家人から「文字盤がくすんでいて見にくいから元の時計に戻して。写植室が似合うんじゃない?」とご指摘。少々浪漫に過ぎたようです。居間の時計はKS474Mに戻し、TTF-531は当初の計画通りの場所に掲げることにしました。

2024.10.6(日) 1337 幼い記憶の復習

【日録】瀬戸市の「瀬戸蔵ミュージアム」へ行ってきました。

Nikon D200・タムロン SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II(A016)(以下同じ)

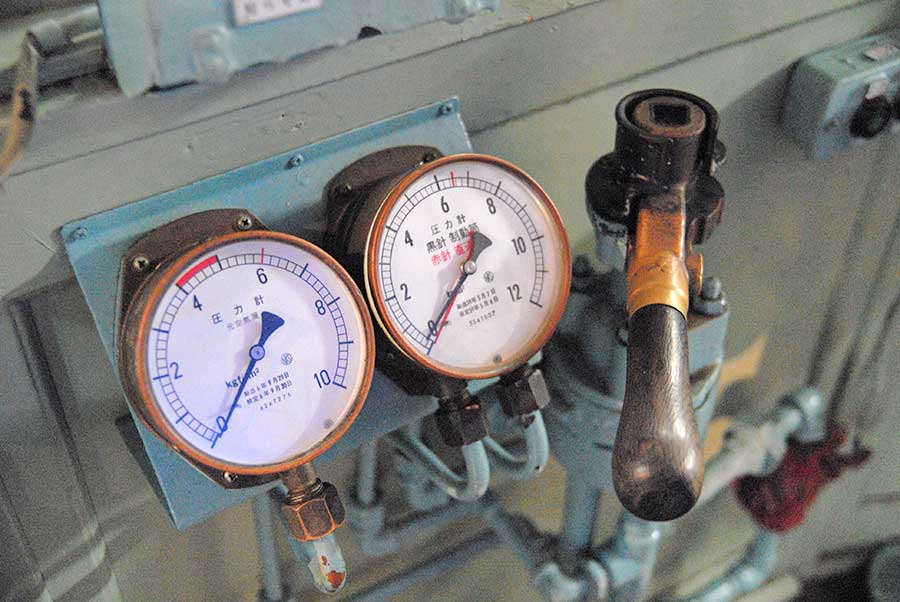

入場すると本物の「瀬戸電」の車輌が迎えてくれます。

車内はやや薄暗くも温かく照らされ、当時の雰囲気を伝えてくれます。

木でできた床。

針式の圧力計とブレーキレバー。人間が全てを制御し、人間の五感に直結していたのです。

車輌を降りると、時代を遡ったような改札がありました。

読みやすくも趣深い大時計。現代の公共の時計も見習ってほしい。

駅舎から出ると、かつての外観を完全に再現していることに驚きました。

1971年の尾張瀬戸駅。堂々としつつも可愛らしく、乗客をあたたかく迎えてくれるような懐の深さを感じます。世の中の駅舎が、全部こういった外観だったらいいのに。懐古趣味なのではなく、人間の心に与える影響を大切にしてほしいという話です。毎日の通勤通学や旅の区切りとなる場所は深く心に刻まれるから、何十年も通用する普遍的なものでありつつも、美しくて五感に響くものであってほしいと私は思うのです。現代の駅舎は機能的かもしれないけど、今だけを切り取ったデザインだし、情緒がなくて冷たすぎる。

駅舎の近くには、焼き物の工場(こうば)を再現したセットが展示されていました。岐阜県東濃地方も焼き物の産地です。親戚の家がこんな感じだったことを思い出しました。

精工舎のぜんまい式振り子時計。正しく時を刻み続けていました。古いものが大切にされながら現役で活躍している姿が大好きです。

窯も街並みも、かつての様子をほぼ完全に再現していました。

昭和50年代生まれの私はかつての時代の雰囲気を辛うじて知っている世代なので、瀬戸蔵ミュージアムの展示は幼い頃の記憶を復習するような感じがして居心地が良かったです。

我が子にとっては大昔のことですが、昔のものは「見れば解る」ので、案外楽しく過ごせたようでした。

帰宅してからも焼き物作りの工程を描いたりしていました。瀬戸はここ以外にも見所が多いので、また訪れたいと思います。

2024.9.29(日) 1337 思い出を引き継ぐ・その2

【日録】名古屋市の「東谷山フルーツパーク」へ行ってきました。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(以下同じ)

私が住む岐阜県東濃地方から比較的近く、ここには子供の頃から何度も訪れています。愛岐道路を通って、途中の料金所や「名古屋市」の標識を見るとわくわくしたものです。

フルーツパークの名の通り、この公園は豊富に果樹が展示されています。

レストランもあり、季節の果物が添えられていました。昭和の味がするカツカレーも、私の幼い記憶を刺激しました。

フルーツパークで一番の目玉は、ドーム型の温室です。

様々な熱帯植物が迎えてくれました。

今日は瀬戸市の「瀬戸蔵ミュージアム」へ行く予定でしたが、市内に入ったところ物凄い人混みで、大渋滞に巻き込まれてしまいました。丁度祭りの日だったようです。私達家族は人の多い場所が大の苦手で、そもそも駐車場も満車なのに列ができている状態だったので諦めてフルーツパークを訪れることにしたのです。こちらは人が少なく穏やかな雰囲気で、初めてだった我が子も気に入ってくれました。季節を変えて再訪したいです。

2024.9.25(水) 1336 独特なカルタ

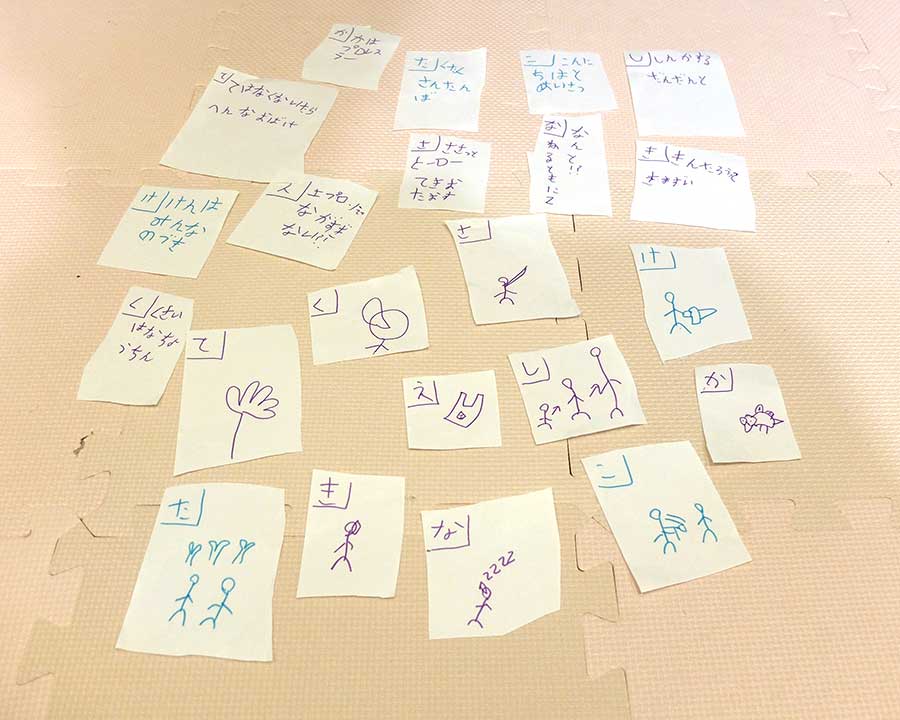

【日録】我が子がカルタを作ってくれました。

「かはプロレスラー」「たくさんたんぼ」「こんにちはとあいさつ」「しんかするだんだんと」「てはなくないたらへんなおばけ」「ささっとヒーローてきおたおす」「なんと!? ねるともにZ」「きんたろうってきまずい」「けんはみんなのブき」「エプロンってながすぎない!?」「くさいはなちょうちん」(以上ママ)

感性が独特で面白いです。どんな世界を持っていてどんな事を頭の中に描いているのか、これからも楽しみにしています。

2024.9.23(月祝) 1335 SONY MDR-CD900STの修理・三たび

【日録】普段使いしているSONYのモニターヘッドフォン「 MDR-CD900ST」のイヤーパッドを交換しました。

本機は業務用機種で、音楽スタジオにはまずあるという基準のようなヘッドフォンです。音に癖や色付けがなく客観的で、細かな音まで聴き取れ、高音は特に緻密なので、全ての音を平等に聞き取る私には最適なヘッドフォンです。それだけでなく、部品が継続的に供給されているため、その部品だけ取り寄せて自分で修理することができるのです。

私の個体は2009年6月に購入し、2016年9月と2020年4月にイヤーパッドを交換しています。今回は3回目の交換です。おおよそ3年から4年で寿命が来るようです。

毎日のように使い込んだイヤーパッド。目を背けたくなるほどぼろぼろです。

サウンドハウスで取り寄せました。

2つで2360円也。

古いイヤーパッドを側面の切れ込みから脱がせるように取り外し……

同じように切れ込みへ少しずつ嵌めていくようにして新しいパッドを装着します。今回はここまで10分足らずでできました。

新しいものと古いものを並べてみました。こんなになるまで使用していたなんて。使用中はあまり気にならなかったのですが、比べてしまうとよく分かります。これでまた何年かは気持ち良く音楽を聴けそうです。安心して重使用できる。業務用機器の大きな魅力だと思います。

2024.9.22(日) 1334 幻の写植書体と出会う

【日録】我が子は最近、図書館で本と沢山借りてくる。

ブックスタンドから溢れてしまうほど。

大人が見ても気になる本がある。

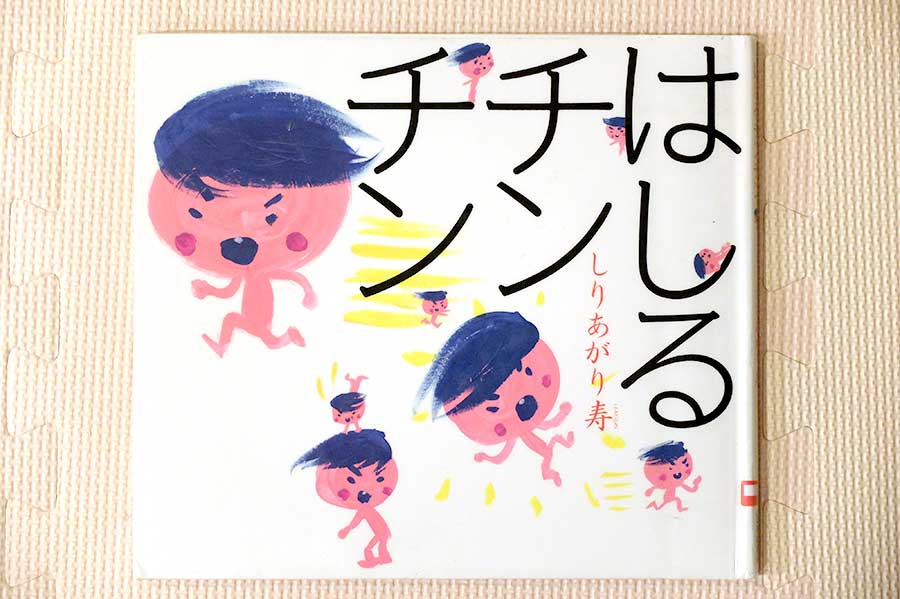

しりあがり寿『はしるチンチン』(岩崎書店、2009.5.1初版)。写植の印字は今はなきエスコーツ。

父が好きな漫画家で、私も幼い頃からしりあがり先生の作品に親しんできた。

表紙に大きく印字されたのは、何と「キッラミンL」(1991年)!!

手動写植の時代最晩年に発表され、使用例は数える程しか見付かっていない。最も有名な使用例は小沢健二のCDアルバム『LIFE』(1994年)のブックレットか。

この絵本は2000年代(ゼロ年代)に発行されているので、私が知る限りキッラミンLの最も新しい使用例だ。

表紙の文字は数センチ角。キッラミンLをこんなに大きく見たのは初めてだ。横画は直線ではなく、終筆部が僅かに太くなっている。写研書体は幾何学的な書体でも、錯視の調整や光学的処理のためこういった繊細な処理がされて品質が高められており、また大きく使っても鑑賞に耐えられるようになっている。素晴らしいの一言だ。

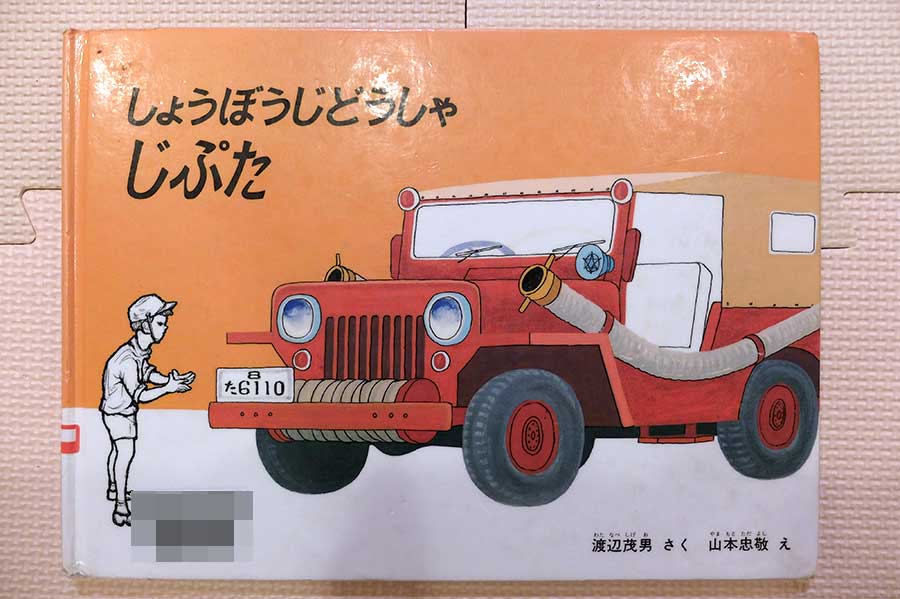

もう一冊は『しょうぼうじどうしゃ じぷた』(福音館書店、1963.10.1初版)。

これもとても驚いた。

!!!

何と本文は登場人物(?)以外は全て旧「太ゴシック体」で組まれているのだ。

この絵本の発行は1963年、旧太ゴシック体から石井太ゴシック体への改刻は1960年頃とされているので、改刻後もある程度の期間は旧太ゴシック体が使われていたという客観的な資料だ。

そしてこんなに大きく旧太ゴシック体を見たことは勿論ない。それぞれの文字の味わい深さ、上下左右に揺れる文字列。写植黎明期の人間臭くも深みがある文字。決してお会いできないと思っていた。

我が子のお蔭で思いがけず珍しい写植文字と出会うことができた。

図書館は本と出会うことで自分の世界を大きく拡げてくれる。これからも、我が子とともに通い続けたい。

ところで

NHKみんなのうたの6時35分枠(旧作の再放送)で8〜9月の歌として流れている畑亜貴さんの『図書館ロケット』

(2013年)がすっごく癖になる!

私は地声に近い自然な声が好きだと思っていたが、久々に聴いたああいう声。分かっていても心惹かれてしまう。アニメ声の人が大好きなんだ。ヲタクからは足を洗った筈だったが、体がしっかり覚えていた。封印しだだけだったんだ。……歌詞も考えさせる内容で、現在の世相に鋭く響く。今だからこそ、痛烈な批判を表現したものとして放映したのかもしれない。

畑亜貴さんの歌詞は一見“狙った”ようにも見えるが、そういった本質を貫く力が秘められていると思う。

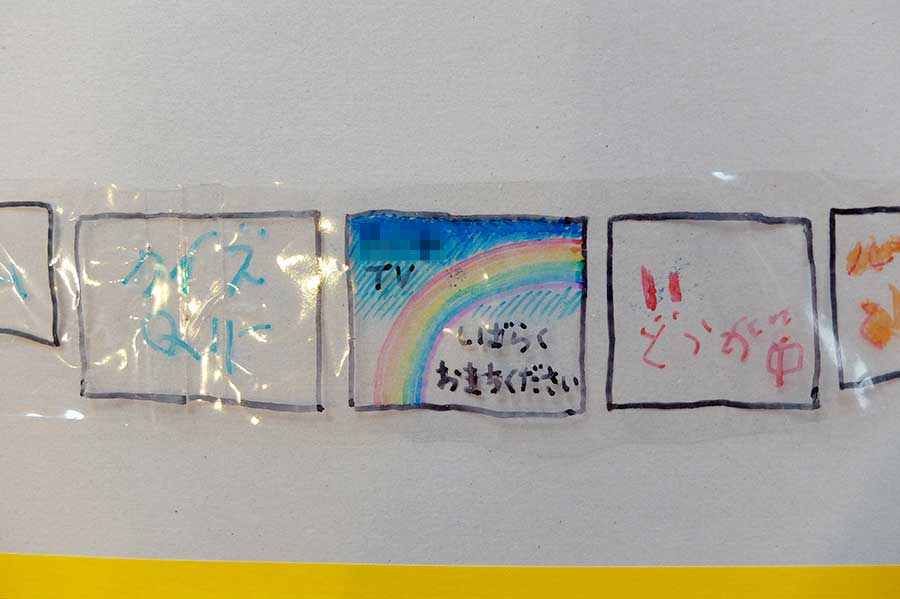

2024.9.21(土) 1333 幻燈機を作ろう

【日録】最近我が子が熱中している遊びがある。

幻燈機遊び。

薄いテーブルクロスの切れ端を映画のフィルムのように数センチ幅に切って、油性ペンで齣と絵柄を描き、電燈で照らして壁に投映するだけ。

それでも、自分でテレビ番組を作っているような気持ちになり、とても楽しいらしい……というか、

私もとても楽しく、油性ペンの限界に挑戦した絵柄を描いて投影してみたくなる。「しばらくおまちください」、最近見なくなったなぁ。

映った!

この喜びは、手描きでないと味わえない。動画制作だと、「映って当たり前」だから。自分の手を使って、制約がある中で工夫して、何とか映し出すことを考える所に幻燈機遊びの醍醐味があると思う。

コンピュータやスマートフォンで何でも出来てしまうこの時代だからこそ、我が子には手作業で達成する喜びを知って欲しかったのだ。

2024.9.7(土) 1331 残暑厳しくも

【日録】夕方になると少しだけ涼しくなるようになったので、我が子と散歩に出掛けた。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(以下同じ)

百日紅の季節だ。

チョウトンボも沢山見掛ける。

帰り道、映画の一場面のような夕焼けに包まれた。エノコログサが赤銅色に輝いていた。

2024.8.29(木) 1330 パンドラの箱

【日録】最近は、某所で深く語らうことが日々の楽しみになっている。

そこで知ってしまった、あの人のこと。

思った通りこんな人だったんだ。もっと沢山話しておけばよかったなあ。もっともっと知りたかった。

心の奥深くに押し込めて、厳重に鍵を掛けておいた筈が、洪水のように溢れ出てきてしまった気持ち。莫大な無念さ。

確か「毎日を一生懸命に生きて、遠くから恩返しをしたい」と誓った筈だ。そうすることしか、私にはできない。

2024.8.25(日) 1329 もう一つの基準

【日録】仕事で議事録を作成することがあるため、私物のイヤフォン(MDレコーダーに付属していたもの)を使用していたのですが、とうとう紛失してしまいました。このイヤフォンは性能が良くなく、人の声がモゴモゴと聴き取りにくいので音量を上げて必死に言葉を見付けなければならないようなものでした。私の耳が低性能で、高音から低音まで聴き取れないと何の音かが判らないからかもしれません。電話の音声(300〜3400Hz)を聞いても誰の声なのか判らないぐらいです。

それで、イヤフォンを更新する良い機会と捉え、高性能なものを購入することにしました。

SONYの「MDR-EX800ST」です。

型番の末尾に「ST」が付く通り純然たる業務用モデルで、以前購入した「MDR-CD900ST」(→2009年6月16日の記事参照)と同じモニター機種です。高音から低音まで飾り気なく鮮明に聴こえる。私にはそういう機材が必要なのです。

外箱は真っ白でした。1年間の保証期間もなし。その代わり部品単位で購入でき、自力で修理が可能です。それも大きな魅力でした。

中身は、本体、イヤーピース(L/Sサイズ)、キャリングケース、取扱説明書のみ。業務用の機材なので素っ気なくて当たり前ですが、なかなか手厚いと思いました。

本体は独特な形状で、耳に差し込む箇所とコードの間に16mmのドライバーが円い形のまま収められています。コードの付け根はねじ込み式の端子になっていて、竜頭の部分は滑り止めの凹凸が刻まれています。そしてドライバーに記されたLRと型番、JAPANの文字。分かり易く、そして格好いいです。業務用機材の虚飾がない機能美と、耐久性を最優先した武骨さが好きです。

早速議事録作成に使ってみたら、あまり音量を上げなくても誰がどこで話しているかがはっきり判り、今迄よりも楽に文字起こしができるようになりました。そしてイヤフォンなのに低音がかなり多く出る印象もありました。以前使っていたイヤフォンが貧弱すぎたのかもしれません。

そうなると音楽鑑賞も期待できる訳で、自宅でも使ってみました。やはり低音がかなり多く、反対に高音はあまり聴こえないように感じました。私自身の難聴を疑い、他のヘッドフォンと聞き比べをしてみたところ、私が基準として普段使いしているMDR-CD900STはいつもの刺さるような高音を効かせてくれ、MDR-MV1(→2024.1.5の記事参照)は高音と低音のバランスが程良く聴こえました。つまり私の難聴ではない。そうするとEX800STはモニター機種とはいえあまり高音が出ないということかもしれません。CD900STのような音を期待していたので、少々残念に思いました。

しかし日を変えて何度も使用していると、難しい装着の感覚が分かってきたような感じがして、次第に高音の解像感も見えてきました。EX800STはライヴなどステージでの使用を想定しているので、演奏の音をそのまま演者に届けるような音作りなのでしょう。CD900STのように録音スタジオで音の観察をするような音作りではないと思われます。そういった意味ではEX800STは自然な音を出してくれる、私にとってもう一つの基準になってくれそうです。

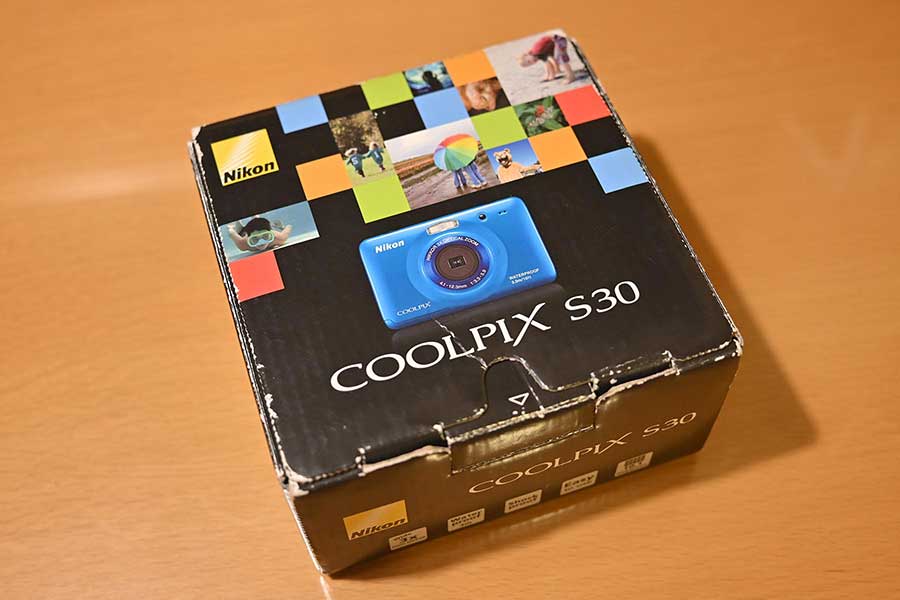

2024.8.17(土) 1328 我が子が見ている世界を初めて見た。

【日録】我が子が目標をやり遂げたので、お祝いの品を贈りました。(ご褒美という言い方はあまり好きではないのです。)

Nikonの「COOLPIX S30」(2012年)です。

見ての通りの中古品です。トイデジタルカメラは新品があるものの、そういうローファイ(低品質)や所謂アナログ感(←ううむ、私には理解できない。アナログ媒体はどこまでも忠実で深みがあると思うのですが、色転び・粒状感・不鮮明がいいとは……どうしてこうなった)を売りにしたものではなく、きちんと作られた「カメラ」を使ってほしかったのです。子供騙しな物はすぐ子供に見抜かれてしまうので。しかし新品の子供用カメラというものは既に流通しておらず、中古の中から探すしかありませんでした。

後継の機種はS31(2013年)、S32(2014年)、S33(2015年)、W100(2016年)、W150(2019年、シリーズ終了)と豊富にあるのですが、では何故一番古い機種にしたのか。それは、S30は無駄がなくカメラらしい長方形のデザインで、唯一単3乾電池に対応した機種だからです。我が子にもどうしてもカメラらしいカメラを持たせてやりたかった。後継機の出っ張りがあるぬるっとした形は美しくないと思った。電池切れになっても単3充電池を入れ替えればすぐ使え、専用充電池のように生産終了を気にしなくてよいものがよかった。写真を撮る者なら美意識と道具としての実用性を大切にしてほしいという思いをこのカメラに託したのです(大袈裟)。

高さ0.8mからの落下に耐える設計になっているのですが、それに甘えて落とされては困るので、子供用の携帯電話ストラップを用意して首に掛けるよう言い聞かせることにしました。SDカードは無線LANを内蔵したものにし、携帯端末から操作して我が子が撮影した写真を取り出せるようにしました。新品は怪しい中華製しかなかったので、東芝の今は無き「FlashAir」の中古を入手しました。コマーシャルのかすみちゃんと「かすみドール」が可愛かったなぁ(←分かる人にしか分からん)。

そして迎えたプレゼントの日。

包みを開けるなり「わーい!」と大喜びし、基本的な操作を教えたら私達を始め周りのものをパチパチ撮り続けました。

ここからは我が子が撮った写真です。

Nikon COOLPIX S30(以下同じ)

教えた訳ではないのに写真としての勘所を押さえていて、構図もきちんとしているので感心してしまいました。

そして何より感動したのは、我が子がどのような景色を見て何を感じているのかが分かったことです。低い位置から撮った背が高い私達の姿。玩具に思い切り近付いた時の綺麗な色味。自分(我が子自身)に向けられている笑顔。そういえば私達も子供だった頃、そうだったかもしれない。あの頃のことを思い出したような、幸せで懐かしい気持ちになりました。

幼い頃に見て感じた情景をそのまま残した写真は本人にとっても掛け替えのない宝物になる筈です。まだあの子はそのようなことは分からないかもしれないし、まだ分からなくてよいかもしれないけれど、残された写真を大きくなってから見て振り返った時、「カメラを貰って良かった」と思ってもらえたら嬉しく思います。

2024.8.13(火) 1327 奇跡の最終到達点!

【日録】Nikon D200を中古で入手して1ヶ月余り。ISO感度が1600までというのは暗い場所でシャッタースピードが稼げないので被写体ぶれが気になり(高感度ノイズはあっても気にならない)、唯一所有しているDXフォーマットの明るい(絞り値が小さい大口径の)ズームレンズ「TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II(A016)」を付けっ放しにしています。レンズが明るければシャッタースピードを遅くしなくて済み、結果被写体ぶれを防げるからです。純正のDXフォーマットの大口径ズームレンズ「AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED」

も気になりましたが、メインカメラはずっと前にすでに35mm判フルサイズ化済で、今更DXフォーマット専用の高性能レンズを買うのは気が引けました。

それなら、フルサイズ用の明るいズームレンズを買えばいい!

Fマウントの現行大口径標準ズームレンズは「AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR」ですが、 Zf本体が買えてしまう高さです。私としてはそこまでは求めていないし、出来ることならマニュアルフィルム一眼レフのNewFM2でも使ってみたいので絞りリング付きのAi AFニッコールがいい。そしてゆくゆくは先のZfを導入してFTZを介してオートフォーカスで使いたいのでAF-S(超音波モーター内蔵)レンズがいい。超音波モーターは大型で高速なものがいい……そんな欲張りな要望を満たすレンズが一本だけありました。

Nikon D200・タムロン SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II(A016)(以下同じ)

Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)様!!

1999年発売の高性能ズームレンズです。こちらもD200のように、中古は定価の数分の一で購入することができました。当時はプロも使っていただろうに!

調べてみるとこのレンズには持病があるとのことでした。「AF鳴き」といって、超音波モーターが経年劣化によりキーキーと不快な音を立てるとのこと。ネットで注文して店頭で引き取れる「カメラのキタムラ」で状態が良さそうなメンテナンス済の個体を取り寄せ、最寄りの店舗で動作確認をさせてもらいました。25年経過したと思えない外観の綺麗さもさることながら、AF鳴きも全くなく異常は見られなかったので、購入に至りました。

本体が美品であるだけでなく、元箱、レンズケースCL-74、フードHB-19も付属した完品でした! きっと前所有者さんに大切に使われてきたんだろうな。私の手元にやってきたのが奇跡のようです。そして久々に見たこの時代の化粧箱。ニコンらしい幾何学的で力強いデザインが恰好いいです。

早速D800に装着してみました。

フードも付けるとまるで“パズーの大砲”です。以前「Ai AF Zoom-Nikkor ED 80-200mm F2.8S」を中古で購入した時(→2021.2.27の記事参照)にも感じたあの重厚感です。それでいて細部までとてもよく作り込まれていてがたつきは全くなく、過剰なまでの堅牢性が確保されています。これぞニコン! この生真面目さにニコンファンは惚れ惚れする訳です。私は生真面目な人が好き(←訊いていない)。

画像をクリックすると拡大します

居間に掲げてあるセイコーの時計「KS474M」を試し撮りしてみました。

シャッターボタンを半押しするとレンズが「クっ!」と一瞬で合焦し、このレンズは撮りたい瞬間を撮れると直感しました。AF-Sレンズは沢山持っていますが、どれも小型モーターで、「ミュイミュイ」という不思議な音と共にゆっくりピントが合うような印象だったので、この速さと静かさにはとても感動しました。

そして合焦した部分は撮像素子の限界まで解像したかのような繊細さで、被写体の質感が手に取るように分かりました。硬質な写りのレンズかと思いきや、合焦部分から離れていくにつれふんわりと広がっていくぼけも素晴らしく、巨大であることを除けばもう何も言うことはなく、紛れもないフラッグシップ。最終到達点のようなズームレンズでした。

D800を購入した2012年当時、フルサイズ判用の初めてのレンズとして「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR」を選びました。裏返せば撮りたいものが定まっていなかったので、汎用性が高い標準ズームレンズを選んだのです。今思えば初めからAF-S 28-70mm f/2.8Dを購入すればよかったのですが、やっと露出のことが分かり、写真を思うように撮れ始めた頃だったので、レンズや機材の知識は十分ではありませんでした。まして中古レンズの目利きはできず、マニュアルレンズ以外手を出せませんでした。そう思えば、写真を思うように撮れ、カメラやレンズの知識も増えた今このレンズが手元にやってきたのは必然だったのかもしれません。

やっとお会いできた高性能レンズ様。しばらくカメラに付けっ放しにしてその効果を見たいと思います。使いこなせるようになったら、大切な人の姿や写植の記録をより鮮明に、より美しく残していきたいです。

2024.8.11(日) 1326 思い出を引き継ぐ

【日録】家族で岐阜市科学館へ行ってきました。

私にとって科学館と言えば、5歳の時に初めて連れて行ってもらった名古屋市科学館です。知的好奇心がくすぐられる大好きな場所で、子供時代はよく行きました。私の親ともいまだにプラネタリウムのことを語り草にしているほど思い出深い場所です。

しかし名古屋市科学館は休日はものすごく混雑するため、我が子とはなかなか行けないでいました。そこで、もう少し規模が小さいであろう岐阜市科学館へ行ってみることにしたのです。

私が住む街から約1時間半、科学館に到着しました。

Nikon Z fc・NIKKOR Z 26mm f/2.8(以下同じ)

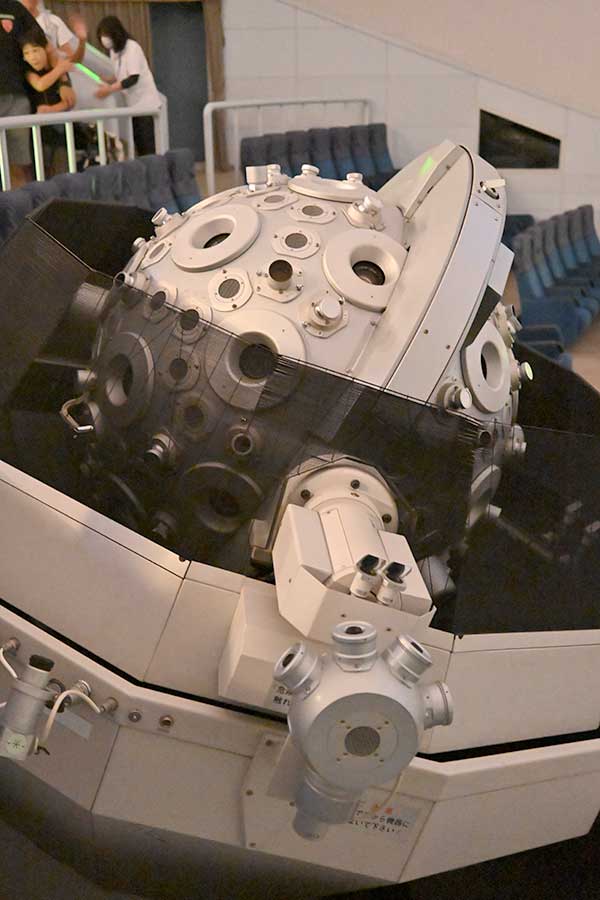

プラネタリウムは定員200名の中規模なもの。名古屋市のものは350席ですから、意外と大きいと感じました。

投映が始まるまで、我が子はドームを見上げたりして新鮮な風景を興味深く観察していました。そして少しずつ暗くなって投映開始。視界一杯に星空が広がり、まるで宇宙空間の中に漂っている感じがしました。ぼろぼろの岐阜市の夜景のポジフィルムや、穏やかな解説の声、「→」の懐中電灯による指示が私を子供時代に連れて行ってくれました。あの時私はこういう気持ちで、両親はこういう気持ちだったんだ……。40年振りの感動を味わい、そして幼かった私を科学好きにしてくれた両親への感謝の気持ちが込み上げ、涙が出ました。

一番感動したのは、昨夕西の空に出ていた月のことです。欠けた月の左上に明るい点があることに気付き、家人や我が子に「月のすぐ近くに明るい星が見える!」と話していました。二人には見えなかったようですが、その正体が判ったのです。それはおとめ座のスピカでした。昨日は月がスピカを隠す「スピカ蝕」の日だったとのこと。昨晩はたまたま夜に出掛け、少し散歩をした際に見付けただけだったのですが、それが今日の伏線になっていたようで感動しました。

プラネタリウムの投映が終わると、我が子はすぐに次の展示に向かっていました。

写真だけだとよく分からないと思いますが、『地球をめぐる水の旅』という水の循環(雨→川→海→雲→雨)を学ぶ映像作品です。水になって旅をするというコンセプトで自分の顔がキャプチャされて嵌め込まれるというもので、カメラが捉えた我が子や私、家人の顔がランダムに切り替わってものすごく可笑しかったです。大切な水の循環のことについて全然頭に入ってきませんでしたが、笑いが止まらなくなるほど面白いので、館内で一番お薦めです!(笑)

屋上にある望遠鏡も覗かせてもらいました(昼間の星を見る会)。

熱心に覗いた我が子はよく分かっていなかったようですが、太陽の黒点やプロミネンスが観測でき、初めて太陽を望遠鏡で観た私は感激しました。

様々な展示をじっくり楽しんでいたら、すっかり夕方の日差しになっていました。夕食は帰りの道中で摂ることにしました。

木曽川沿い、犬山城が見える県道沿いに……

瀟洒なレストラン、「ボンムウ」があります。(→各務原市の取材記事)

自宅から岐阜県庁付近へ向かう際、一番信号が少ない経路が木曽川右岸(北側)の堤防道路兼県道で、犬山城が見える一番いい場所にお店と駐車場があるのでずっと気になっていたのです。

1974年創業のこのお店、50年の年月をたっぷり吸い込みながらも掃除が行き届いた店内の、長年変わらず大切にされてきた素敵な雰囲気にまず感激しました。大切な人と一緒に来たい(そして本当に来ることができた)と思いました。

料理も深みがあるのにくどさがなく、沢山食べても飽きないような気品のある味で、また来店したいと思いました。思わずオーナーシェフに「美味しかったです。また来ます!」と直接伝えてしまいました。

犬山からの帰り道は我が子も家人もぐっすりと。それでも眠くならないまま運転を続け、充実感を噛み締めながら帰途に就いたのでした。私が子供の頃そうであったように、我が子にとっても科学館は好きな場所になったようです。家族にとって思い出に残る一日になりました。 |