2026.1.12(月祝) 1427 写植の為なら

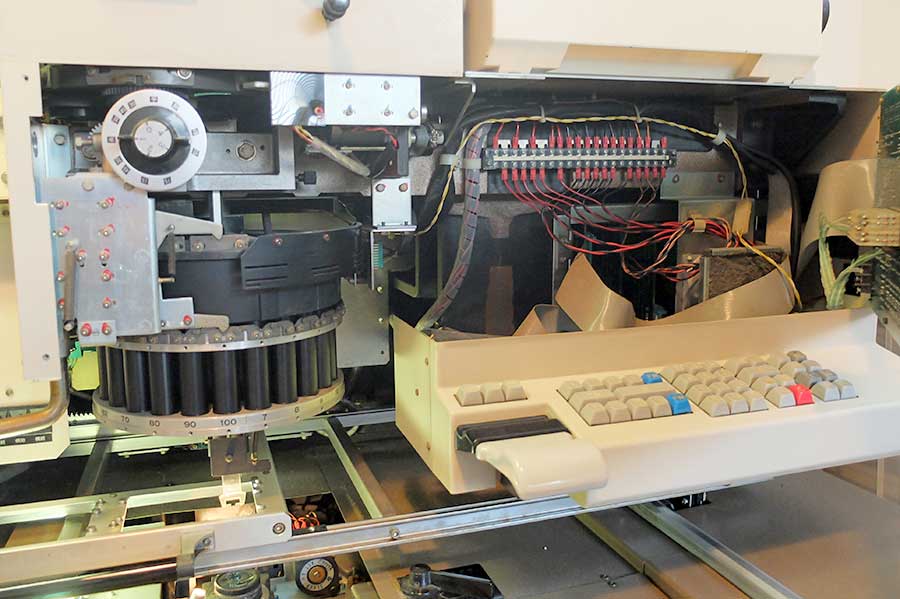

【亮月写植室】丸一日掛けて、とても久し振りに写植室の大掃除をした。

床にある物を全てどかして掃除機を掛けているうちに写植機に埃や錆の浮き、黴が付着していることに気が付いた。長い間写植から離れていたことでこのようになってしまっていた。申し訳なかったと思いながらクレンザーやアルコールを駆使して可能な限り磨き上げた。元通りにはならなかったが。

富士フイルム X20(以下同じ)

外観は概ね綺麗になったが、今度は内部が心配になった。黴だらけになってはいないかと。

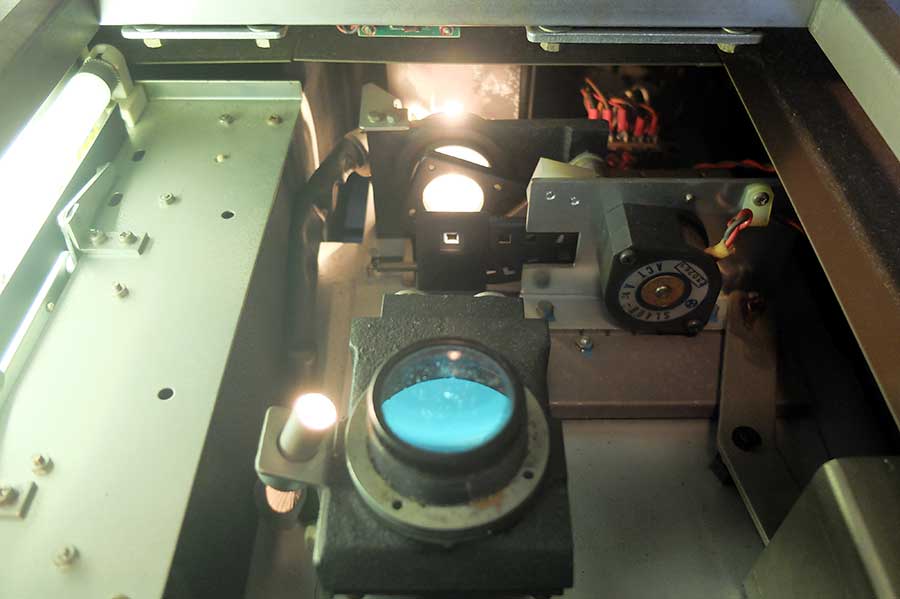

操作パネルを開けたところ。黴や錆が廻っている様子はなかった。

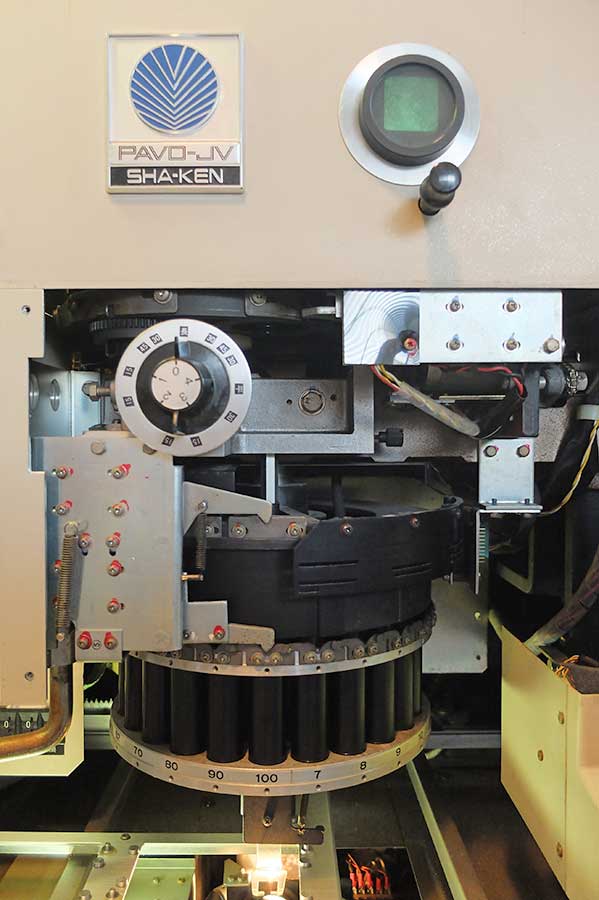

主レンズを100Qにしてファインダーに投影したところ、文字が鮮明に結像せず曇ったようになっていた。埃が溜まってしまったようだ。2011年にこの写植機を譲り受けた時も初めて現像したところ濃度が出ず、レンズの埃が原因だった。

上の写真では下から主レンズ(Q数)、JQレンズ(補助拡大)、そしてダイヤルの上に変形レンズ(平体・長体・斜体)のターレットが見える。

まずは主レンズターレットの上にあるJQレンズを表裏とも磨く。横から伸びている爪を手で外してターレットを回し、全てのJQレンズを磨いた。

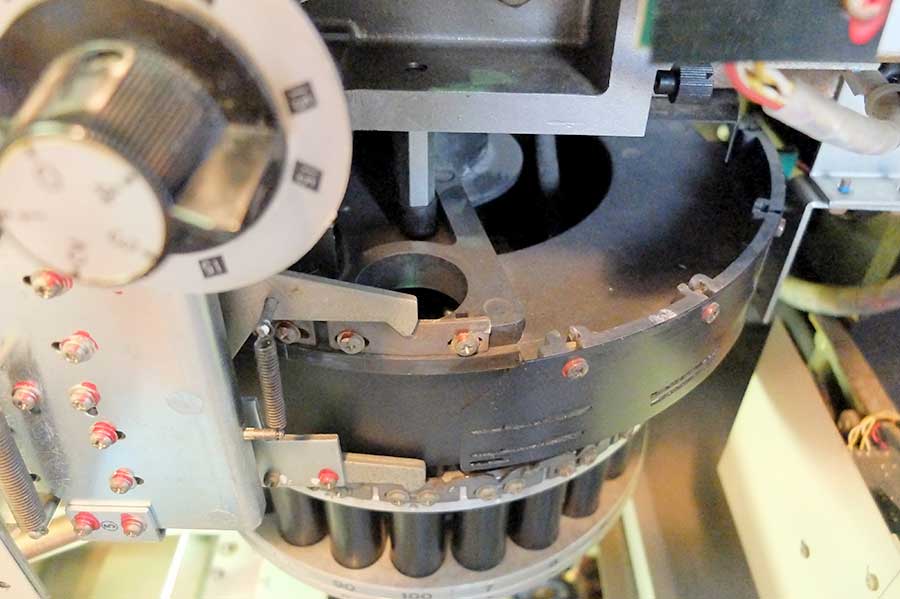

続いて変形レンズを裏から見たところ。本来透明な筈のレンズ面が白っぽくなっており、埃が溜まっているのが分かる。これも全て拭いた。左下の傘歯車は変形レンズダイヤルに動力伝達していて、キーボードで変形レンズを選択すると「ニ゛ンニヾヾヾ……」と噛み合うような音を出しながらダイヤルが回る。

文字盤の下には光源ランプが収められており、文字盤のすぐ直下には大きな第2コンデンサーレンズ(集光レンズ)が固定されている(→詳しい仕組み)。

文字盤側は拭けるがその裏側は固定された函の中なので拭けず、埃が残ったままだ。光源に最も近い第1コンデンサーレンズと切換コンデンサーレンズはレンズ同士やその手前にある採字マスクとの距離が短く、眼鏡拭きのような薄い布を畳んで押し込んでも拭き残しが出てしまった。

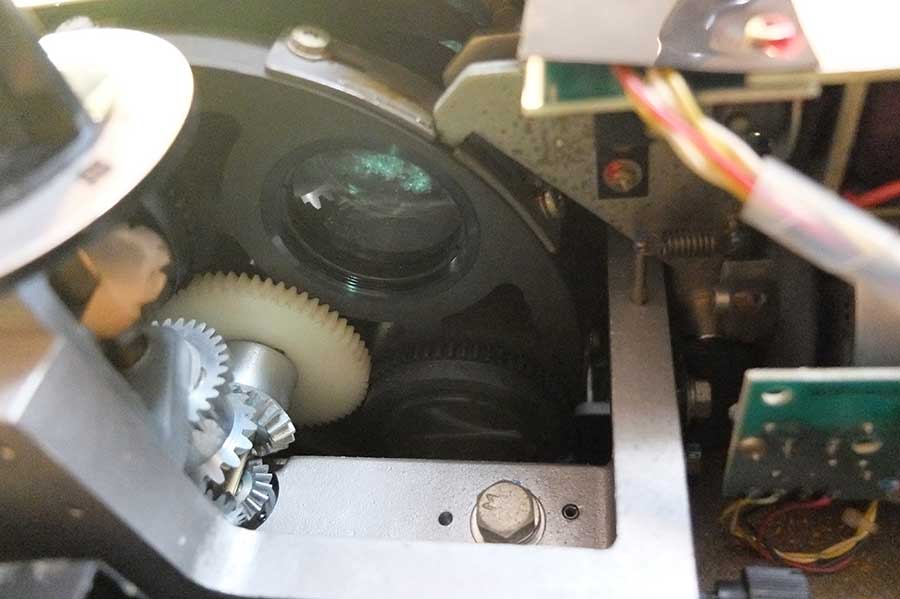

続いて主レンズ。光源ランプの光は第2コンデンサーレンズから本来は文字盤を通って文字の形となり、主レンズで文字の像の大きさを変える(写真は文字盤が文字枠に乗っていない状態)。主レンズも上面と下面を拭いた。割り箸にシリコンクロスを括り付けて耳掃除のように拭いた。

最後に機種のエンブレムの側面にある蓋を開け、変形レンズの上面を拭いてレンズの掃除が完了!

試し印字すら本当に久々だ。それでも体は写植機の操作や文字盤の配列を憶えていて、何事もなく思い通りに印字できた。まるで廃業した写植オペレータが何十年振りに写植機に向かった時、昨日も仕事をしていたかのような慣れた手捌きで操作して印字していくようだった。私は写植オペレータになりたかったんだなとしみじみ思った。

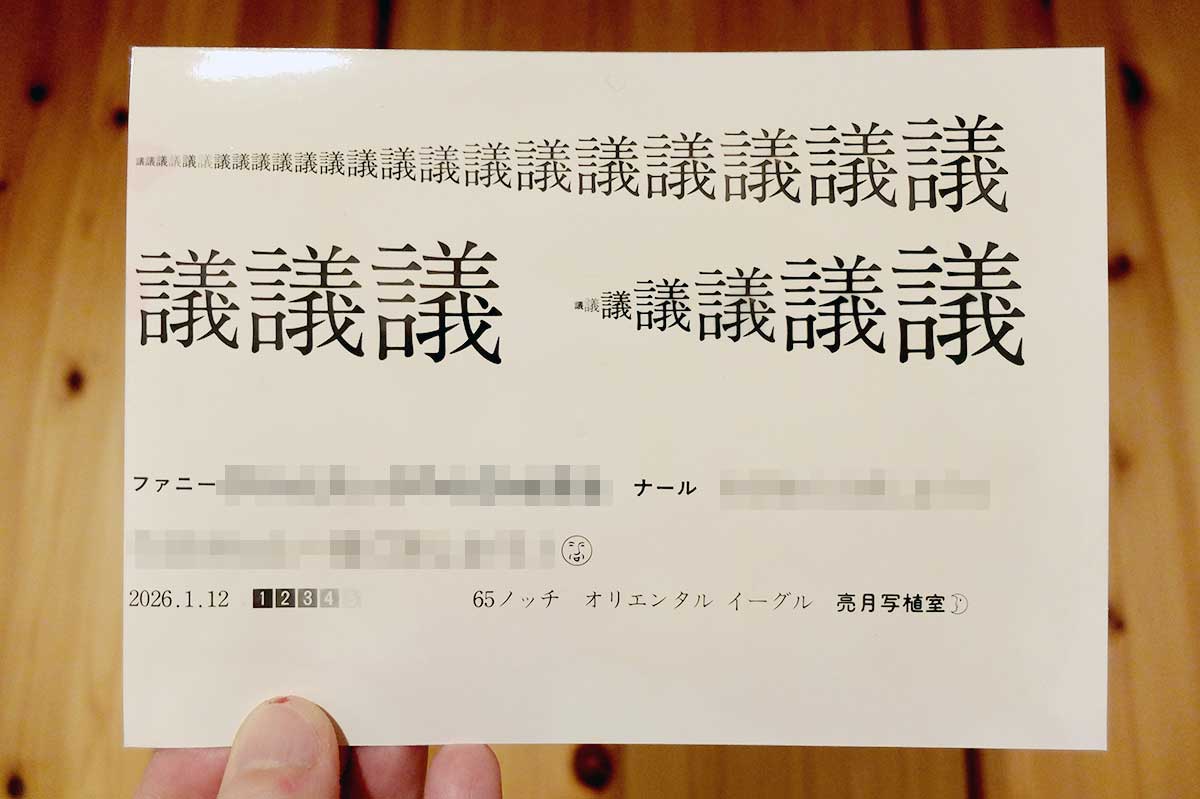

一日の終わりに打ち上がった写植の印画紙。

印画紙は黒白写真用の「イーグル」(オリエンタル写真工業株式会社製)の大カビネ判(2L判)。寒かったからか、現像液に入れて数分待ってからやっと黒い文字が浮かび上がってきてほっとした。写植機は無事のようだ。レンズは10Qと12Qがまだ曇っているようで極端に細く印字された。65ノッチではやや薄く、75ノッチでは露出オーバーだったので70ノッチ辺りが適正露出だろう。

一日写植のことで夢中になれたのはいつ振りだろう。写植の為なら室の大掃除も写植機の磨き上げもレンズ拭きも全く厭わない。寧ろとても楽しかった。何かを摑み始めたような気がした。

2026.1.11(日) 1426 庭の贈り物

【園芸部+日録】天気の良い土曜日。恒例となった庭作りに精を出すことにした。

富士フイルム X20(以下注記があるもの以外同じ)

写研書体で印字したテプラを黒い園芸ラベルに貼る。今回は樹木用に縦型を用意し、書体は「ゴナB」にした。こうして写研書体を写植機以外から出力することを日常のことのように書くのは、今でも不思議な気がする。

ゴナはどうしてもツメツメで組みたくなる。文字毎にバランスが良く、気持ち良く納まるからだ。こうして印字してみると駅名標のように見えてくる。かつての名古屋市営地下鉄のサインシステムのような気品がある。

庭で採取したアナベルの枯れた花。これを紐で括って……

自家製ドライフラワーにした。一度こういうことをしてみたかった!

富士フイルム FinePix S5Pro・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM

写植室に掛けたナショナルの電磁式振り子時計「NBC-101」の隣に飾ると色合いが丁度良く、如何にも作業場のようだった写植室がぱっと華やいだ。この方向性を目指して「写植カフェ」のようにしてもいいかもしれない。

縦型の園芸ラベルを木に括ってみた。読み易くも目立たない。思惑通りだ。

ここで昼食を挟み、午後は自宅に必要な備品を買いに最寄りの「ニトリ」へ行った。道中吹雪が始まってしまい、必要なものだけ購入して蜻蛉返り。

「小判皿」のグレー、唐茶削ぎ、ネイビー。副菜をふた品盛るのに丁度良い大きさだ。

唐茶削ぎは我らが美濃焼だった。地元で売られている美濃焼は何故かこのようなシンプルなデザインのものは極めて少なく、旧態依然の派手な柄物が幅を利かせている。美濃焼が何故衰退してしまったのか、そしてどこに活路があるのかがこの小さな器から解った。

同じ日とは思えない程の大雪だ。常緑ヤマボウシ(ホンコンエンシス)にひっそり揺れる黒ラベル。

夜になると一面綿帽子の世界。空は明るく視界が利く。不思議なメルヘンの世界になった。

2025.12.25(木) 1425 加湿器狂騒曲

【日録】この季節、自室が非常に乾燥して起床時に喉がカラカラになっているので加湿器を導入した。

富士フイルム FinePix S5Pro・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(以下同じ)

パナソニックの気化式加湿器「FE-KX05C」。

水を沸騰させるスチーム式よりも圧倒的に省電力で音も静かということでこの機種を選んだ。

翌日会社の部下にこの加湿器を買ったことを話すと、「やってしまいましたか……。僕もパナの加湿器を数年使いましたけど、フィルターがすぐに黴びて臭くなるし、こすれない所に赤黴や黒黴が出来てどうしようもなくなるんです。毎月丁寧に掃除していましたけど手間が掛かり過ぎて使うのを諦めました。今は象印のスチーム式を使っています。一日中使わないなら消費電力は気にすることないですよ。フィルターもないので手入れも殆ど要らないです。」と具体的な使用感と意見を貰えた。

どうやら気化式を始めとした常温の加湿器は黴の温床になるだけでなく、頻繁な手入れが必要で維持が物凄く大変なようだ。

部下の話を聞いて、スチーム式以外の加湿器が何故存在するのか理解できなくなった。

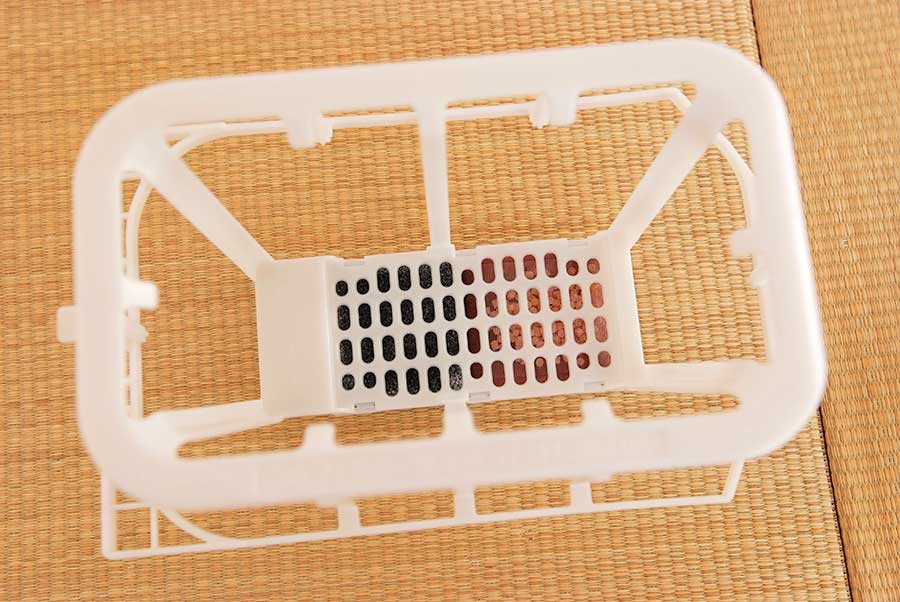

帰宅して加湿器の中身を開けてみた。

タンクから供給された水がこの受け皿へ流れ、四角い筒状のフィルターが水を吸い、そこにファンで風を送って水蒸気を放散させるという仕組みだ。つまりフィルターは常に湿っている。そこへ暖かい空気が供給される。ということは、黴を養殖しているようなものだ。湿ったバスタオルが脱衣所で湿り続けていたらどうなるか、心当たりがある。

駄目だ、使用中止!!

タンクと受け皿の水を全部抜き、3日掛けてフィルター一式を完全に乾かした。

布製の網状になったフィルターは籠のような形状のもので固定されていて、水が付く底面には申し訳程度に針葉樹の木片と活性炭が入れてあった。これだけの事で黴びなくなる訳がないでしょう。

購入してここまでしないと分からなかった、気化式加湿器の真実。僅か使用2日目で手放すことを考えなければならなくなったなんて我ながら情けない。買い物でこんなに失敗したのは初めてかもしれない。

近くの家電量販店で象印のスチーム式加湿器「EE-RU50」を見付けて購入した。

外観がほぼ電子ポットで少し笑ってしまったが、長年お湯を沸かす機械を作り続けてきた会社が辿り着いた、理に適った形状だと思った。この質実剛健さがいい。

早速実用してみたところ、「FE-KX05C」では65%程度までしか上がらなかった湿度が「EE-RU50」では90%を超えた。もしかしたら前者は外れの個体(初期不良)を掴んでしまったのかもしれない。しかし何よりも、構造や原理が単純で無駄がなく、維持管理に手間が掛からないのがいい。こういうものが私は好きだ。

なおFE-KX05Cは中国製、EE-RU50は日本製だった。後者の方が明らかに造りが良く、部品のペラペラ感もなく、蓋の閉まり具合などの工作精度も高かった。

新品の加湿器が2台並ぶの図。

自分の戒めの為、記念写真をここに貼っておく。

2025.12.20(土) 1424 クリスマス会回顧録

【日録】毎年恒例のクリスマス会。

富士フイルム FinePix S5Pro・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(以下同じ)

いつもは昼前から開催していたが、今回は初めて夕方に開催した。

そういえば私が子供の頃、父の帰りを待って少しだけ豪華な夕食にしていたな。翌朝目が覚めると枕元にプレゼントがあって、欲しかったもののと少し違うと思ったこともあった。

今年我が子が欲しがっているものははっきりしていたが、市販されているものではなく大いにサンタクロースを困惑させた。結局関係者に頼み込んで調達し、クリスマスの翌日に枕元に届けることができた。朝食そっちのけで食い入るようにプレゼントに夢中になっている我が子を見てほっとした。願わくは40年後、私のようにこの日のことを覚えていて、居るかもしれない孫に良き思い出を引き継いでもらわんことを。

余談だが、撮影に使用した富士フイルムFinePix S5ProとSIGMA 18-35mm F1.8 DC HSMの組み合わせは素晴らしかった。18-35mmは頻繁にピントを外すので、10月にシグマへ調整に出したところ、合焦の精度が上がってカメラの解像限界を上回ると思われるくらい尖鋭な画が得られるようになり、S5Proの透明感溢れる見たままの色味と相俟って理想の写真が撮れるようになったのだ。カメラは古いからダメとかはなく、新旧関係なく理想の写真を追求できるところが面白い。

2025.12.14(日) 1423 黒ラベルの意味

【園芸部】庭の花壇に植えたものが多くなってきたので把握したく、また我が子に説明する為にも商品の札を添えているが、何だか落ち着かない。

富士フイルム X20(以下同じ)

札によって色や大きさ、デザインが不統一で、しかも店頭で主張する役割なので植物より目立ってしまい、国道沿いの景色のようにみっともないことになっていた。植物の名称は把握しておきたいし、何とかならないものかとずっと思っていた。

先日訪れた「銀の森」の庭園でヒントを貰っていたので(→2025.10.5の記事参照)、我が家の花壇でも実施してみた。

テプラ「SR-R980」を使って白文字ラベルを作成し、黒い園芸用挿しラベル(株式会社コンヨ「Family Tree T型ラベル」)に貼り付ける。書体はモリサワフォントの「ナールE」と「ナールEL」。植物園の説明看板をそのままミニチュアにしたようなものが出来上がった。ナールは完成度が高くバランスが良いからかきつい詰めや変形によく耐え、とても収まりが良いものが作れる。画面上で印字結果を追い込むのは手動写植機「PAVO-KY」を操作しているようで、 脳内に快感が行き渡る。こんな変態は世界中探しても私しか居ないだろう。

色とりどりでありながら調和の取れた花壇。その邪魔をしない黒ラベルにしたら植物に目が行くようになり、見違えて景観が良くなった。

主張せず、それでいて読みやすい。「銀の森」の黒ラベルには意味があったのだとよく分かった。

我が子には球根を植えてもらった円形花壇のラベルを書いてもらった。愛着が湧いたようで「次はどこに植える?」と園芸への興味が湧いたようだ。自分が植えた植物と共に季節の移ろいを感じてもらえたら嬉しい。

2025.12.13(土) 1422 結んでくれた繋がり

【日録】我が子が、所属する合唱団の演奏会に出演するというので観に行ってきた。

私と家人の親戚に声を掛けたら、それぞれの兄弟姉妹やその家族、両親全員が観に行きたいということで、総勢十数人が集まった。我が子誕生以来初めてのことかもしれない。

大きな舞台に立つ小さな我が子の一生懸命な姿に心打たれた。半年前までただ観る側でしかなかったあの合唱団に我が子が居て、舞台から歌を届けているのはとても不思議な気持ちだ。

演奏会は小さな子だけではなく大学生迄のお兄さん・お姉さん達も出演し、合唱団らしからぬミュージカルのような振り付けと美しい歌声で魅了してくれた。私も家人も合唱が好きなので多幸感に包まれた。

我が子にとって合唱団がどのような場所なのかはまだ分からないが、日頃のレッスンや演奏会場での活き活きとした姿を見ていると、「本物」に出逢うことができて良かったと心から思った。

Nikon Z fc・NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

終演後に、全員で会うことはなかなか出来ないからと写真を撮らせてもらった。

我が子が結んでくれたあたたかい繋がり。誰もが健やかに、幸福に暮らせるよう、そしてまた再会できるよう心から願う。

2025.12.10(水) 1421 20年使える鍋を

【日録】久々に「土岐プレミアム・アウトレット」へ行った。

服を買うのが主目的だったが、鳴らなくなってしまった笛吹き薬罐の代わりも良いものが見付かれば購入するつもりだ。

富士フイルム X20(以下同じ)

笛が取れてしまったニトリの笛吹き薬罐(廃番)。丸っこくて可愛らしく気に入っていた。代わりのものを探したがごついステンレスのものしかなく、今回アウトレットで探すことになってしまったのだ。何故か私達が気に入ったものは廃番になってしまう。価値観が特殊なのだろうか?

アウトレットのよく行く服屋のすぐ近くに「LE CREUSET」(ル・クルーゼ)が出店しているので覗いてみた。家人は笛吹き薬罐を見付け一目惚れしてしまったようだったが薬罐としてはかなりの高額である。生活用品の店舗は沢山あるので他店舗も巡ってみて一番気に入ったものを購入することにした。しかし笛吹き薬罐自体他店舗にもあまりなく、あっても至って普通のものだったので、結局ル・クルーゼに戻ってきてしまった。現代の人は薬罐でお湯を沸かさないのだろうか……?

特にル・クルーゼに拘りがあった訳ではないが、店頭でその意匠の良さと頑丈さ、熱伝導の良さを知り、今後20年以上使うなら自分達の想定よりも上質な物にしたらどうかと提案した。 そして新しい笛吹き薬罐が我が家の一員となった。

ニトリの薬罐はお湯を沸かすこと自体は可能なので捨てるのは可哀想だと思い、サブの薬罐に降格いただき、麦茶作りを担ってもらうことにした。我が家は人数の割にお茶などを飲む量がかなり多いので、薬罐が2個あるとかなり捗る筈だ。

写真は広角レンズで撮っているのでニトリの薬罐が大きく見えるが、最大径はル・クルーゼの方が数cm大きく、饅頭のようにぼてっとしている。国内メーカーにはなかなかない個性的な意匠だ。底面積を大きくすることで焜炉などの熱源を最大限受け止め、熱効率を高める為だろう。理に適った造りだ。

あれっ? 鍋が増えている?

両手鍋と片手鍋も家人がいたく気に入り、購入してしまったのだ。

深い動機はあった。

元々、家人が祖母から貰ったという昭和時代のデッドストックを使用していたのだが、花柄が付いていて「うちには合わない。花柄さえなければ可愛いのに」といつも嘆いていたし、10年間毎日使用したことで柄は外れかけ、鍋底は琺瑯が剝げて“ギコギコ”だった。

心理的にも物理的にも鍋達は限界を迎えていたので、薬罐を更新するならこれを機に鍋も更新しようということになったのだ。

鋳物の美しい鍋は我が家には過剰品質かもしれない。それでも質や性能が高いものが私達の暮らしを支えてくれるという安心感は何物にも代え難い。高い対価を払ってもそれを長い年月使用できるのであれば、安物を次々に買い換えるよりもずっと安く済むし、安物では実現できない高い成果が恒常的に得られるからだ。私は若い頃からそのことを大切に考え高規格な備品を揃えてきたが、家人も同じ考えで物を選んでいるようだ。

2025.12.6(土) 1420 書体の居場所

【日録】最近、どうも本が増えてしょうがない。

富士フイルム FinePix S5Pro・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(以下同じ)

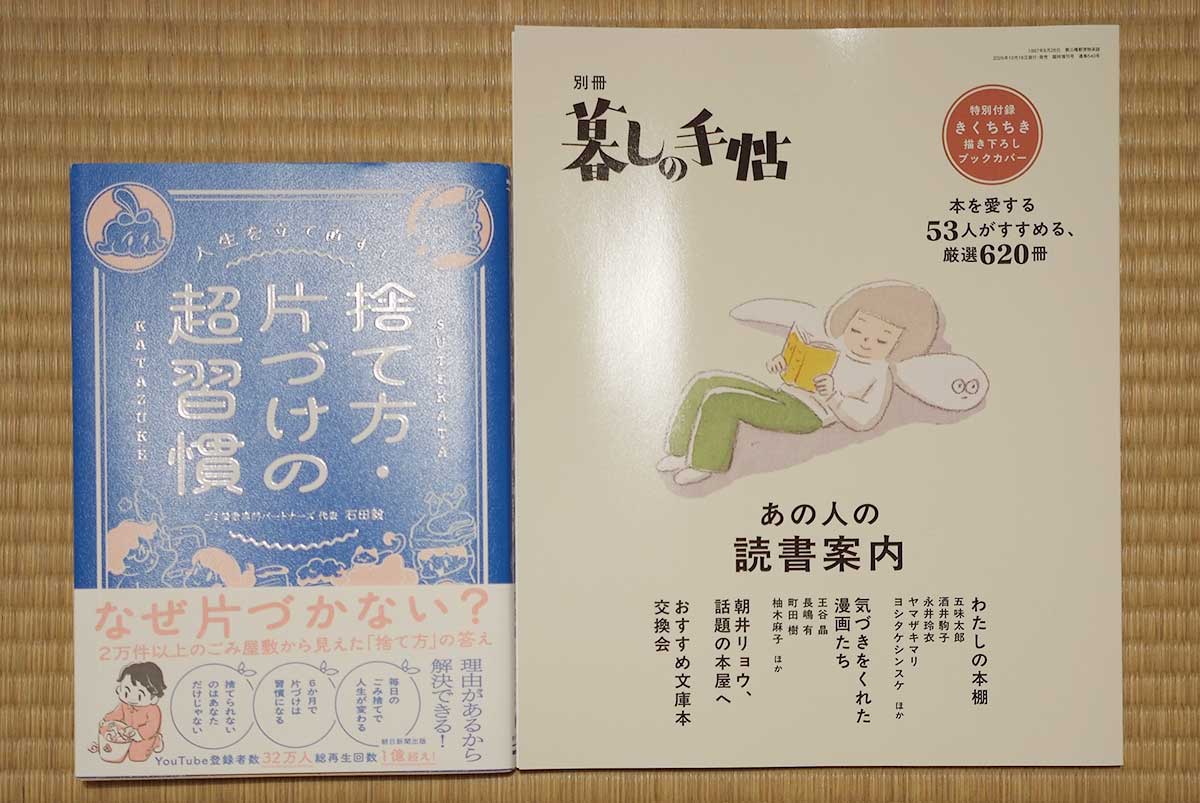

写研書体が使われているのだ。こういう書籍を見ると思わず買ってしまう。興味があるジャンルに限っているが、それでも増えてしまうのである。

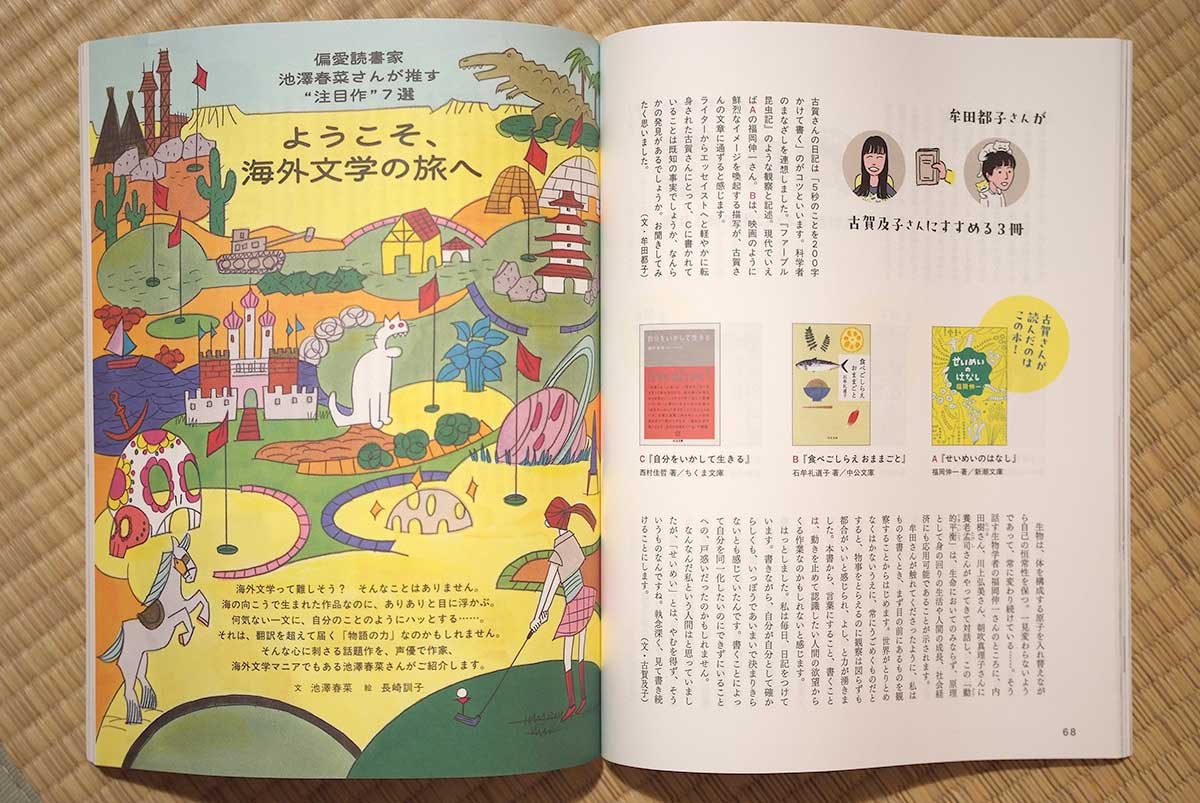

『別冊暮しの手帖 あの人の読書案内』は、表紙だけでなく内容全体に改刻版の石井ゴシックファミリーが使われているのだ!

率直に言って、なんか、嘘みたい……。

しかし、1990年代にタイムスリップしたような懐かしい感覚は全くなく、居て当たり前というか、本来居る場所にそっと佇んでいるだけだなあと思った。現代のデザイン感覚や新しい書体にもよく馴染んでいる。癖がなく内容を邪魔しない石井書体の品の良さをとても久し振りに感じた。

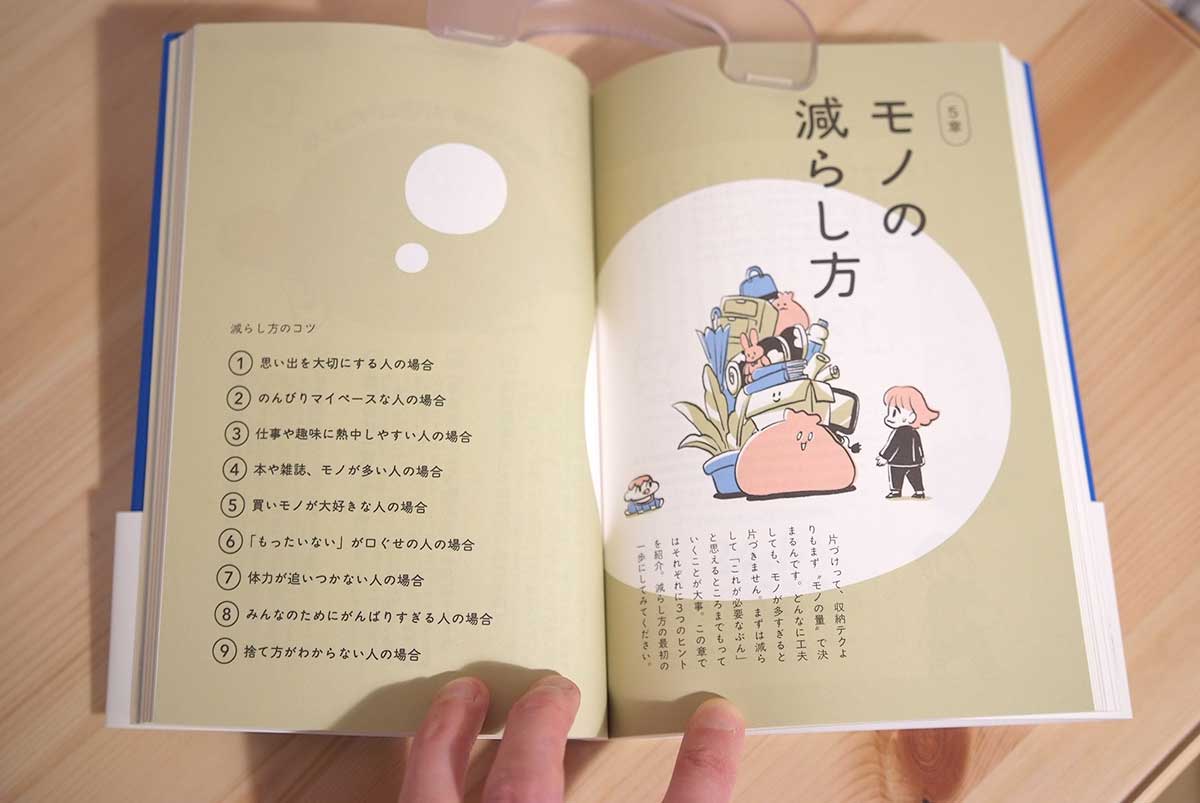

『捨て方・片づけ方の超習慣』は、帯に石井丸ゴシック体ファミリーらしきものが使われていて目を惹いた。大鉤括弧だし筑紫書体も居るし写植じゃないよなあと思いながら中身を開く。

ほぼ全頁にモリサワフォント版の石井中丸ゴシックが使用されている! こんなの見たことがない!

モリサワからは中丸ゴシックしか公開されておらず、大見出しなどは太らせ処理をして太丸ゴシックに似せた表現をしているようだ。デザイナーは意地でも他社書体を使わず、石井中丸ゴシックだけで何とかしたかったようだ。文章が平易だからかMin2セットの少ない収録漢字でも問題なく組めている。

マットでシンプルな今時の本文デザインやイラストの中、昭和31年生まれの石井中丸ゴシックは何事もなく収まっていて、読み心地の良さをさりげなく支えていた。

こうして写研書体が何事もなかったかのように紙面に使われているのは本来当たり前のことだ。写研書体がブランクの長さを感じさせず、現代でも使い出がある書体と評価され始めていることも解った。岐阜の山奥に住んでいてもここ半年で急速に写研書体が使われるようになったと感じたのだから、きっと都会では私では分からないような事が起きているのだろうな。

他社書体にも言えることだが、その場に相応しい書体が使用されていることを嬉しく思う。一方でフォントワークス書体のように事実上存亡の危機に立たされている書体達が多く存在することを心から憂う。書体が存在する以上、その書体でないと表現できないものが必ずあるからだ。どうか書体の居場所を奪わないでほしい。写研のことで私は嫌という程喪失感を味わったから。

◯備忘録 本日現在使用を確認できたモリサワフォントの写研書体

(括弧内は私が見た事例)

・石井明朝ニュースタイル・オールドスタイル(暮しの手帖 など多数)

・石井ゴシック(多数 さっしい少年が出会った昭和40年代の鉄道風景 など)

・石井中丸ゴシック Min2(捨て方・片づけ方の超習慣)

・スーシャ Min2 H(大アイドル論〜名古屋に愛にきて!〜)

・ミンカール Min2 H(事例は失念)

・今宋 Min2 H(日本異世界百景 など)

・スーボ Min2 H(僕が忙しい現代人に伝えたい 休む技術 など)

・ボカッシイG Min2 H(小泉八雲の怪談 など)

・イナピエロ Min2 B(事例は失念)

※ゴナやナールの使用例は全く見たことがない。

2025.11.30(日) 1419 舞台に立つということ

【日録】二週連続で市民音楽祭を観に行った。

Nikon COOLPIX S02

いずれも近しい人が出演するというので“参戦”したのだ。

本気で音楽に取り組む人達の姿は尊いし、それが本気であればあるほど観客にも伝わってくる。今回“参戦”の目的とした出演者達はそれを高いレベルで体現していて、終演後も気持ちが昂ぶったままだった。

私は演奏で舞台に立ったことはないけれども、高校生の時は演劇部に所属していたので舞台に立つ意味はよく解っている。思えば父は若い頃『8時だョ!全員集合』などテレビ番組の舞台美術の仕事をしていた*。

そのような私の生い立ちが舞台への想いを強めているのかもしれない。

*余談だが、父は舞台美術の役得として芸能人と「普通に話していた」らしい。キャンディーズや天地真理のすぐ隣に立って打ち合わせに参加したとか、研ナオコはいい人だったとか。また芸能界の本当の姿もよく知っている。郷ひろみが先輩芸能人のやっかみで舞台裏に呼ばれ「空手の練習をする」と言って酷く虐められていたらしい。一方で父は「芸能は本来(自主規制)で、今のように芸能人の言うことは正しいとか芸能人を目指すとか持て囃すから日本はおかしくなってしまった。半年かけて育てた作物が美味しいとか花が綺麗とかそれだけでいいじゃないか。動画とかAIとかで電気や資源を沢山使わせようとすることは間違っている。」とも語っている。

2025.11.30(日) 1418 球根を植える

【園芸部】寒くなってきたので、庭の花壇に球根を植えることにした。

富士フイルム X20(以下同じ)

植えたのは、ムスカリ、スノードロップ、水仙。いずれも3月から4月にかけて満開を迎えるので、大きな花が咲かない時期の彩りを期待した。

我が子も私の庭造りを見ているうちにやりたくなったようで手伝ってくれた。大手毬が植わっている円形花壇を我が子用に開放したら喜んで植えてくれた。

花壇の様子はあまり変わっていないように見えるが、寒さにつれて寂しくなっていく筈。少しずつ暖かくなっていく頃、どんな景色になっているだろうか。

2025.11.8(土) 1417 芋掘り大会

【園芸部】毎年恒例、芋掘り大会の季節がやって来た。両親と妹家族も参加し、年に一度だけ私の元々の家族が全員揃う日でもある。

Nikon D80・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(以下同じ)

畑の範囲を大きくはみ出して育った蔓。

蔓を鎌で刈り取り……

マルチを全て剝がしたら準備完了。あとは子供達の出番だ。

競うように手早く芋を掘り出し、あっという間に収穫が終わってしまった。

整地をして何もなくなるとほっとするとともに少し寂しい気持ちになる。

朝顔は寒い朝もまだ花を咲かせてくれるので、抜かずに生かしてある。

合計約30個。収穫が例年より1週間遅れたためかハンドボール大まで育ってしまい、成長に耐えきれず皮が裂けた芋も多かった。子供達にとっては大きければ大きい程「勝った」と思ったらしい(笑)。芋掘りが終われば一緒にケンタッキーフライドチキンを食べたり自作の漫画を見せたりして仲良く過ごしていた。

さつまいもと子供達が繋いでいるとはいえ、こうして家族が元気に過ごしていることを確かめられることは有難いと思った。この日々が長く続くことを心から願う。

2025.11.2(日) 1416 ジブリパークを駆け足で

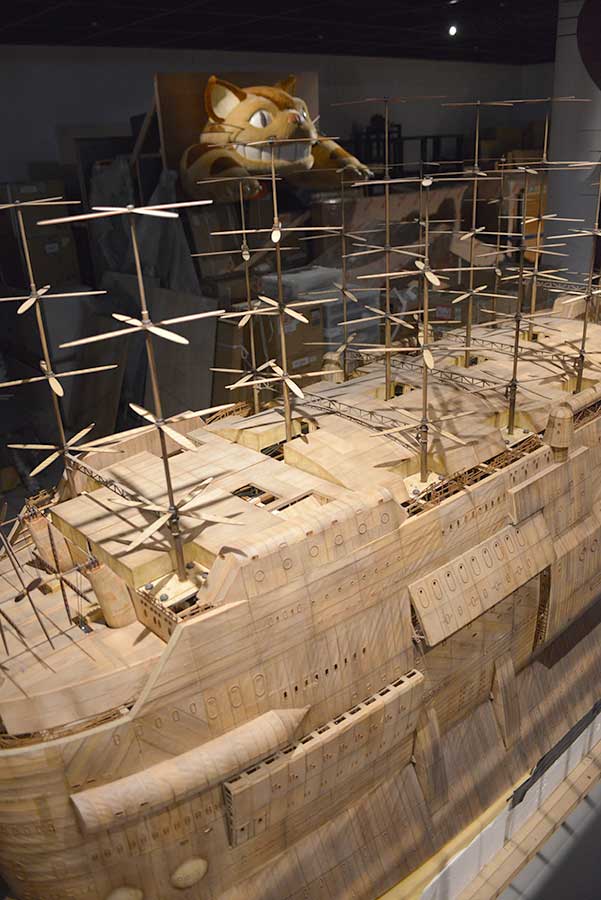

【日録】親族で「愛・地球博記念公園」内にある「ジブリパーク」へ行った。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm F2.8D(IF)

普段は慎重に行動する我が子は、何故か従姉が一緒だとそのペースで走り回ってしまう。今回もそうだった。危険を伴う場所でそうなった時にきつく叱ったが全く聞くことはなかった。本当に勘弁して欲しい。実際展示物をじっくり鑑賞する余裕は全くなく、ひたすら危険がないか神経を尖らせ、ジブリパークが本来観て欲しいであろう演出や細かな設えなどは無視する恰好で現地を足早に巡った。従って私の感覚では「そこに居た」程度で各展示の印象や感想はない。よって写真に対するコメントは無しとする。写真の写りも記録写真みたいで、普段よりかなりドライかと思う。ただ「撮った」だけで、被写体への想いが構図などに投影できていないからだ。

「子供達が楽しんだから良しとしよう」と言い難い、もやっとした感情が残ってしまった。次回はうちだけでゆっくり過ごし、ジブリ作品の奥の深さをたっぷり味わおうと思った。

2025.10.20(月) 1415 まだまだ整備中

【園芸部】まだまだ続くお庭造り。

富士フイルム X20(以下同じ)

一見何も変わっていないようだが、

ツワブキとクリスマスローズを植えた。前者は、花壇の中で鋭い葉や手の形のような葉が多いので円形の葉で見た目のバランスを取りたかったのと、晩秋の開花を狙ったもの。後者は日陰で育てている実績があり、先日の「銀の森」での視察の結果、春先になったらうちの庭にももっと沢山咲いていてもいいと思ったので選んだ。

今回新たな試みとして、竣工時から黒い砕石敷だった部分に煉瓦を粉砕した再生砕石を敷き詰めてみた。殺風景だった家の足元が明るくなり、植物(写真ではサツマイモの蔓)を引き立たせてくれた。10kg入りを10袋購入してばら撒いたが2㎡程度しか敷き詰められず、植栽を進めている花壇までは届かなかった。景観向上に大きく貢献するので何度かに分けて完成させたい。

2025.10.12(日) 1414 ボーヤの思い出

【日録】十数年振りに父の仕事を手伝った。

父はデザイン業などの傍らジャズのバンドマンもこなしており、私よりも遙かに元気である。私が中学生の頃から度々父の“ボーヤ”(付き人)をすることがあり、独身時代は深夜まで及んだライヴに付き合い、吞んだくれた父の運転手を務めたこともあった。

今日は父の普段の相棒がどうしても都合が付かず、猫の手も借りたい状態だったらしく、かつてのボーヤに頼むしかなかったようだ。

Nikon Z fc・Nikon FTZ+AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED

父はある大きな催しでPA(Public Address=公衆伝達=音響スタッフ)の仕事を任されたのだが、自身も出演する時間帯があり、そこだけでもPAをやってくれないかということだった。

しかしミキサーの仕組みや音作りの仕方、ハウリングなどトラブル発生時の対処法など私はよく分かっていない。「体で覚えよ」という昔ながらのバンドマンスタイルだった。やはり思うように音を整えることができず、同じく出演する叔父に助けてもらった。

演者は中学生からお年寄りまで様々で、音楽のジャンルも多彩だった。多かったのはビッグバンド。かつて父がビッグバンドに所属していた頃は私がまだ小さかったので家族全員で聴きに行ったものだ。ビッグバンドの音楽はあの頃の私に当たり前に流れていて、今では楽しかった幼き日々を思い出す存在でもある。そういったごく個人的な音楽観を持っているが、父が若かった頃のように若い人が溌剌と表現しているのは胸に迫るものがあった。

父はこの催しの最後に登場。旧知のカルテットで腕を鳴らし、ビッグバンドではいきなりヴォーカルに入って美味しい所を全部持って行ってしまった。父らしいと思ったし、何十年も変わらず好きなことを続けて極めている姿を誇らしく思った。

では私は何故ジャズ(鑑賞や演奏)を好きにならなかったのだろうか?

それは私が楽器の演奏や会話、料理といったリアルタイム処理を極端に苦手にしていることもあるが、先述のようにジャズは私にとって生まれた時から当たり前にある存在だったからだと思う。ジャズの歴史的背景や音楽的性質とは無関係に、私の中で水や空気と同等の地位にあった。それ故多感な時期に出逢って衝撃を受けるようなことは不可能で、その役割を筒美京平氏が作曲した歌謡曲が担ってしまったのだ。高校生の時に聴いていた『高橋ひろのポプシクルラジオ』(検索しても全く出て来ず悲しい)の筒美京平特集で氏の虜になってしまったことを今でも覚えているし、番組を録音したカセットテープまで残っている。

話を戻すと、思いがけず父と深く関わることになった一日の中で自分の来し方を思い出すことができた。今では自分にも子供がおり、その立場で接することばかりになってしまったが、もう一度親と子としての父と私の姿を再生しているかのような感覚で、しかもあの頃のことを忘れていなかったことを嬉しく思った。

2025.10.5(日) 1413 雨の日の答え合わせ

【園芸部】生憎の雨の日。恵那方面に用事があり、そういえばいい景色の場所があったなと思い、この場所へ寄ってみた。

富士フイルムFinePix S5Pro・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(以下同じ)

庭園の中にある青い壁の家。

「銀の森」である。

我が子はお庭を見学することもなく駆け足でお店に吸い込まれてしまった。

前回訪問した時、撮影禁止だと思って撮らなかった店内。空想をそのまま具体化したような、造り込まれた店内。

全てが青い中、鮮やかな赤いソファーが目を惹いた。

再び外へ。我が子は雨にも関わらず園内を駆け回り、ついていくのが大変だった。合間に庭園を観察しながら、気になるものにシャッターを切る。

植物を見て名前を言い当てる知識は全くないが、よく手入れされ、奥ゆかしくもお互いを引き立てるような植え方がしてあることだけは分かった。

花壇では、手前は低く、奥へ高く植えることで遠近感を強調できる。色調はあくまで控えめに。

自然に生えているかのようだが、きっと計算尽くでここに植えられたのだろうな。

私の庭にも植えたヤブラン。

植物の名前は黒い板に白文字で表示すると調和するみたいだ。確かに商品の札をそのまま土に挿すだけでは派手過ぎてそれぞれが主張し、植物の魅力に目が行かなくなってしまう。どんなに気を遣って植栽しても今一つしっくり来なかったのは、散在する商品の札のせいで郊外都市の国道沿いの風景のように在り来たりで下品で安っぽくて落ち着かなかったからだったようだ。私はそんなものは目指していない。

少し冷えてきたのでお茶の時間にした。

そして再び外へ。

実家の周りは古い住宅街で、庭に柘榴を植えているお宅が沢山あったことを思い出した。

大きな大きなクリスマスローズ。こんなに大きく育ててみたい。

そういう訳で、お庭作りの大きな刺激になった。考え方やアイディア、雰囲気作りの工夫も少し見えてきた。そしてうちの庭をこうしたいという気持ちが更に高まった。どうせやるなら高みを目指そう、と無責任に思った。

2025.9.29(月) 1412 答え合わせをしたい

【園芸部】24日に整備した花壇が思いの外よく出来て興が乗ってしまったので、更に植栽を進めた。

富士フイルム X20(以下同じ)

ヒューケラ(赤・緑)、デュランタ、アルテルナンテラ、スノードラゴン(リュウノヒゲ)ラベンダー、桔梗、ここに写ってはいないがノリウツギ、セイヨウニンジンボク、蜜柑。店舗で購入する時点で外観で選び知識がないままだったものもあり、実はこの花壇に相応しくないものも含まれていることを執筆時に知った。

植え込みを終えた状態。大分賑やかになった。

居間から一番良く見える位置には丸っこくて葉が大きいヒューケラを植え、その奥に葉の形が全く異なるスノードラゴンを配置。

24日に植えた植物達はこの場所を気に入ったようで、少し成長していた。

デュランタとセイヨウニンジンボク。この時点でデュランタが熱帯性の常緑低木(かなり成長する)と知らず植えてしまったので、ゆくゆくは生垣用に移植しなければならないかも知れない。

私が住む東濃地方で馴染みが深い桔梗。

向かい側の花壇には、売れ残っていた小さなノリウツギを植えた。私は紫陽花や大手毬のように房のようになって咲く植物が好きなようだ。

赤っぽいアルテルナンテラを植えて色味のバランスを取る。しかしこの植物も熱帯性で、恐らく寒くなると枯れてしまうだろう。植えた時は知らなかった。

ラベンダーは花壇の中央に目立つように植えた。

今回は庭の空いていた場所(果樹コーナーにする構想だった)に蜜柑を植えた。宮川早生と、

はるみ。

柑橘を育てたことはないのでどうなるかは分からないが、蜜柑大好き人間としてはどうしても植えたかった。成長すれば生垣にもなる。

店舗で購入する時点で緑色の実を沢山着けていた。まずは橙色になるまで見届けられるかどうか。この場所が気に入って大きくなれば蜜柑食べ放題だな(笑)。

今回植えた植物が収まる画角で写真を撮ってみた。異なる色、異なる葉の形状を互い違いになるように配置したので単調にならず我ながら見応えがあり、気が付けば居間からぼーっと眺めている。

「イングリッシュガーデン」という言葉が浮かんだが、本当にそうなのかはよく分からない。どこか素敵な“お庭”に行って答え合わせをしなければ。

2025.9.24(水) 1411 “お庭”造りの集大成?

【園芸部】18日からはエアコンなしで過ごせるようになり、ようやく夏が終わる気配を感じた。外に出ても危険な暑さではなくなったので、秋分の日に続き今日も休暇を取り、長い間放置されていた庭を大規模に造り替えた。

富士フイルム X20(以下同じ)

この自宅に越した年度から始めた畑(→2019.6.2の記事参照)。当時と同じ場所から撮影してみた。葱は植えたままになっているが、刈った雑草や枝の仮置き場にもなってしまい見る影もない。

この畑(?)は居間からも見える場所にあり、殺伐とした風景が夏の間中ずっと気になっていた。ここを思い切って整備することにしたのだ。

葱を全て抜き取り、庭の反対側の土のままになっている部分を新たに畑にすることにした。丁度コンポスター(堆肥を作る黄緑色の容器)には数年来の枯れ草などで作った堆肥が沢山あったので、これを混ぜ込んで高い畝にした。

綺麗な葱畑が完成!

ついでに土剝き出しで雑草まみれだった部分は全てブロックタイルを敷き詰めた。

それでも執念く(しゅうねく)蔓延る昼顔……花の見た目は朝顔のようで可愛らしいが、その繁殖力たるや悪魔のようだ。勿論全て抜根した。

コンポスターがあった場所は未舗装だったので土が剝き出しになってしまった。不陸やひび割れも気になっていたので、それも含めて翌日固まる土(「草無キング」オレンジ)で埋めた。

という訳で本日、旧葱畑の大規模改修を決行。

まずは溜め込んだ枯れ草と畑のマルチの残骸を全てごみ袋に入れ、土を耕して石ころを取り除く。

敷地から石ころがなくなって元々の山砂だけになったら、アンティーク風煉瓦を並べて花壇にする。周りの植栽に合わせて通り道は逆S字状にしてみた。作業中に何故か「クロソイド曲線」という言葉を思い出したが、恐らくハンドルを用いた乗り物は通行しないだろうし、そもそもこれだけ少ない煉瓦ではその曲線を実現しようがない(笑)。

煉瓦で囲まれた部分に園芸用土を入れると、いよいよ花壇らしくなってきた。

毎年の植え替えの手間を省くことと、自然な見え方を演出する為(矛盾)、花壇に植える植物は宿根草に限定した。

ヤブラン、アジュガ、リシマキア。単調にならないよう色違いを複数用意した。庭造りの本や各地の庭園でよく見掛け、私の頭の中に入っていた植物だ。

植えてみて、「これだけ?」と思ってしまった。まだまだ植え込みが必要なようだ。

植えた箇所だけを写真で切り取ってみた。左側がアジュガ、右側手前がリシマキア、その奥がヤブランである。何となくいい雰囲気のような、そうではないような? 方向性は見えてきたような気がするので、調和する植物を沢山調達してこようと思う。

最後に「草無キング」で舗装して園路も完成! 水を掛けて2時間程で固まり、無事供用開始と相成った。帰宅した我が子は見違えるようになったお庭を見て驚き、通行できることを喜んだ。

これで居間から見える庭の殆どは整備済となり、これだけ大規模な花壇はもう造れないかも知れない。お庭造りの集大成となるよう、研究しながら楽しんで良い景色を生み出していきたい。

2025.9.21(日) 1410 季節の変わり目

【日録】恵那市の阿木川公園へ行ってきた。

富士フイルム FinePix S5 Pro・Ai AF NIKKOR 24mm f/2.8D(以下同じ)

恵那はかつて勤めたことがある街だが、この公園へ足を踏み入れたことはなかった。

河川敷にある長細い公園だが開けていて人も少なく居心地がいい。

(旧)恵那市民なら毎日嗅いでいるであろう製紙工場の独特な匂いが濃厚だ。

夏らしい空の青さと秋らしい巻雲が同居していた。

今日の目的は我が子の自転車の練習。最早駆け足では追い付けないので、近くのホームセンターで折り畳み自転車(DAHON HIT D6)を購入して臨んだ。15年以上自転車に乗っていなかったがとても快適だった。

我が子が「暑くて疲れた」と言うので「らんぷ」で休憩。

恵那栗をふんだんに乗せたワッフルがとても美味しかった。砂糖などの混ぜ物が一切ない本物の味。かつて小布施の「栗の木テラス」で食べたモンブランを思い出した。

休憩して次はどこへ行こうかと思ったが、我が子はまだ遊びたいらしい。阿木川公園へ戻った。

花達には鮮やかさと枯れ色が同居していて、季節の変わり目を思わせた。

日が傾き、涼しい風が吹き始めた。そろそろ帰る時刻だ。

やっと私が待ち望んだ秋の気配が感じられるようになった。

少しずつ少しずつ生きる希望が体に漲ってきて頭が冴えてくる感覚。

今年の夏は特に大変だったので、その分秋を存分に楽しみたい。

2025.9.15(月祝) 1409 亮月、再始動

【お知らせ】2024年10月14日以来亮月製作所・亮月写植室は一切の活動を休止し引退状態にありましたが、この度再開いたしました。

2024年は邦文写真植字機特許出願100周年でしたが、それに沿った活動が思うように出来ず、蓄積してきた心身の疲労もあって活動の意欲を失ったからです。

その為期限を定めず写植の活動から距離を置き、著しい疲労の原因となっていることを全て解決し、我慢してきたことを自分にさせてやることにしました。これまで写植に没頭するあまり見過ごしてきたことや目を瞑ってきたことが見えてきて、自分自身や周りの人に大きな負担を掛けてきたことに気が付きました。また解決手段の検討や作業に充分な時間を充てることができたので、客観的にも主観的にも大きな結果を得ることができました。没頭することのリスクと、如何なる時も視野を広く持つことの大切さを学びました。

このようなことはおよそ25年間の写植の活動の中でもしたことがなかったというか、そうせざるを得なかったのですが、休んで“充電”しないともたないし、他にも大切にしなければならないことや素晴らしいことが沢山あって、そちらにも目を向け続けることが自分を作る源になるのだと思いました。火は燃料が無ければいつかは消えてしまうのです。

手始めに活動休止から現在までの「亮月だより」を復旧させました。これを基に特別編として「自宅改修事業」を執筆、新作として公開しました。

また初めての試みとして、弊サイトにWebフォントを採用しました。

モリサワフォントは従来からWebフォントが使用できたのですが、昨年モリサワから写研書体がリリースされたことによりこれらも使用できるようになったので、その中から私が一番好きな「ナール」(一番細いウェイト。モリサワフォントとしては「ナールEL」)をほぼ全てのページに採用しました。

手動写植機専用だったナールが自分のウェブサイトで使えて、自分が書いた文章がナールで表示されている。夢のようです。ここまで生きてきて本当に良かった。私がDTPでは写研書体が使えないことを知って以来30年越しの悲願が叶った瞬間でした。あの時高校1年生だったのに、もうこんなに歳を取ってしまいましたよ。

ナールってこんなに優しくて穏やかで明るくて真面目で柔らかくて温かくて丁寧で上品で端整で細くて美しかったんだ。

忘れてしまったと思っていたナールの“人柄”を思い出し、改めて惚れ直しました。

弊サイトでは月頭から1000アクセスに限りナールが表示されます。

9月は3日間、10月は5日間だけナールで記事を読めました。ネットの辺境にあるうちのサイトは誰も読まないだろうから1000アクセス限定の無料版でいいやと思っていましたが、私が思っていたよりずっと多くのアクセスがあるようです。

懸念していた「Min2セット」の漢字不足についても、私が書くような日常的な言葉であれば99.5%くらいは問題なく表示されています。しかしながら、曰く、罠、咄嗟、彷彿、忸怩、軋轢、恍惚、矜持、俯瞰、埃、埒、疼く、舐める……など私がよく使う単語が漢字で出ないのは困ります。せめて写植の三級漢字程度までは拡充して欲しいです。

私が知る限り、2025年時点でこんなにナールを使用している印刷物やサイトを知りません。世界一ナールを使用しているのは私だと自称したいぐらいです。ナールの組見本としてご活用いただけましたら嬉しいです。

2025.9.15(月祝) 1408 美しい色味

【日録】何も予定がない午後のひと時。お気に入りのカフェへ。

富士フイルム FinePix S5 Pro・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED(以下同じ)

パフェは甘過ぎて胸焼けしてしまった。年齢を考えるべきだった(苦笑)。

連れて行った「FinePix S5 Pro」は私が望む美しい色味の写真を残してくれた。風景や人物だけでなく、食べ物も得意なようだ。このカメラともっと仲良くなりたいと思った。

夜。我が子が生まれた際に両親から借りていた電気ケトルを更新した。

富士フイルム X20(以下同じ)

本体が大きくて一部が紫とか、お湯を細く注げないのでコーヒーを淹れにくいとか色々小さな不満はあったが、沸騰までの時間は短いので毎日活用してきた。

私が進めてきた「自宅改修事業」の影響を受けてか、家人も少しずつ備品などを更新し始めており、これもまたその一環だと思われる。

新しくやって来た電気ケトルは「TOFFY K-KT3-PA」。

先に更新したオーブントースターと同じ会社の製品で可愛らしかったので、色も同じこの機種を選んだ。

この薄い青緑もいい。家の無垢の木の部材と良い対比を生み出している。

温度計が付いているのが特徴で、所定の温度のお湯を沸かすこともできる。沸騰までの時間はT-falより長いが、温度計の針が100℃に近付いている様子が分かるので待てる。良い仕組みだと思った。またアナログ式は温度が直感的に分かるし水に強いのも良い。勿論雰囲気作りにも貢献している。

早速オーブントースターの横に置いて供用開始。メルヘンハウスの我が家によく似合う。……しかし何か違和感が。

サランラップを景観配慮型(暮らしになじむデザインパッケージ)に更新。

前も書いたような気がするけれど、世の中にあるどぎついパッケージは全てこういった穏やかな色味になればいいのに。人々の深層心理に大きく影響していると思う。目立てば勝ちというのは平成までの発想だ。

僅かなことでこんなに雰囲気が変わるものなのかと思った。虚飾がないことや調和することの大切さを改めて体感した。

2025.9.14(日) 1407 岐阜へ小旅行

【日録】長い長い地獄のような暑さが少しずつ抜け、7日からはエアコンなしで寝られるようになった。それと共に心身の調子も良くなり始めた。仕事も難所を越えた。私の中に良いものが巡り始めているような気がする。

少し遠くへ行きたくなった。第二の故郷・岐阜へ。

Nikon COOLPIX S02

まずは県庁の近くにある蕎麦屋「更科」県庁前店へ。岐阜市民や県庁に用事がある人は必ず行ったことがあると思う。

「冷やしたぬき」が本当に美味しく、しかも600円で食べられる。

富士フイルム FinePix S5 Pro・TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR LD(注記なしは以下同じ)

折角なので一昨年に建て替えられた県庁も見学した。

21階は展望フロアになっていて、360度見渡すことができる。この眺めを県民に開放してくれた粋な岐阜県に感謝。

建て替わった立派な県庁は無駄遣いだとは思わない。古い県庁は天井が低くて暗く、狭苦しくでできれば行きたくない場所だったからだ。働いている県職員はもっと苦痛だっただろう。

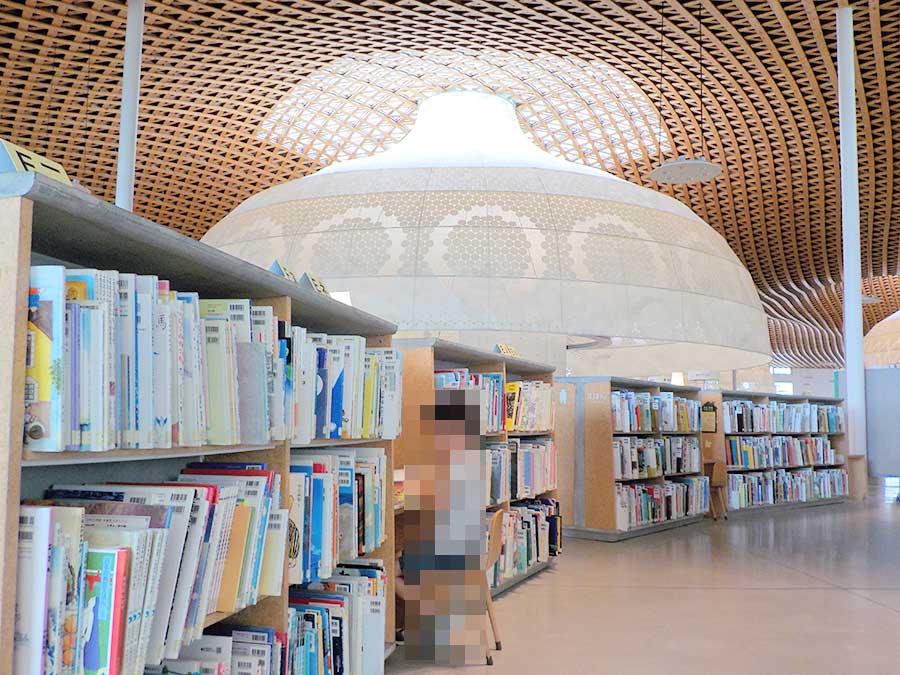

続いて岐阜市立図書館「みんなの森 メディアコスモス」(2015年竣功)へ。

Nikon COOLPIX S02(次の写真も)

図書館とは思えない不思議な建築。書架が低くて動線も広く、図書館にありがちな圧迫感はないし、適度に人の気配がするので居心地がいい。我が子もとても気に入り、予定時刻を過ぎて長く滞在した。この為だけに老後に岐阜へ移住してもいいぐらいだ。到底読みきれないくらいの蔵書を誇る。

図書館の外は広い公園のようになっている。かつては珍しい中央線変移区間(→Wikipedia)があった金華橋通り。時間帯によって中央線が変わり上下車線が増減するのは危なっかしくも岐阜らしいと思っていたが、今では固定された車線構成になり物々しい設備も全て撤去されてすっかり落ち着いている。通り沿いの水路がある緑地も素敵。ここのベンチでお茶にした。

岐阜市役所(2021年竣功)も威張る感じや無駄がなく落ち着いていて好感が持てる。狭くて迷路のようだった旧庁舎を思えば隔世の感だ。

そろそろ日が傾いてきた。お暇(いとま)せねば。

岐阜は街の景色もいい。寺社や長良川周辺の街並みなど古いものとこのような新しく出来たものが上手く共存している。どちらも否定せず尊重し合っている姿勢が好きだ。私が住む街もそうであってほしいが、古くからの工業都市で残念ながらそういった風情や美的感覚、文化を育む素地はない。だからこそ岐阜に惹かれてしまうのかもしれない。

2025.8.23(土) 1406 写研書体の復活、私もやっと感じました。

【写真植字】書店で見付けた本を二度見、三度見してしまった。

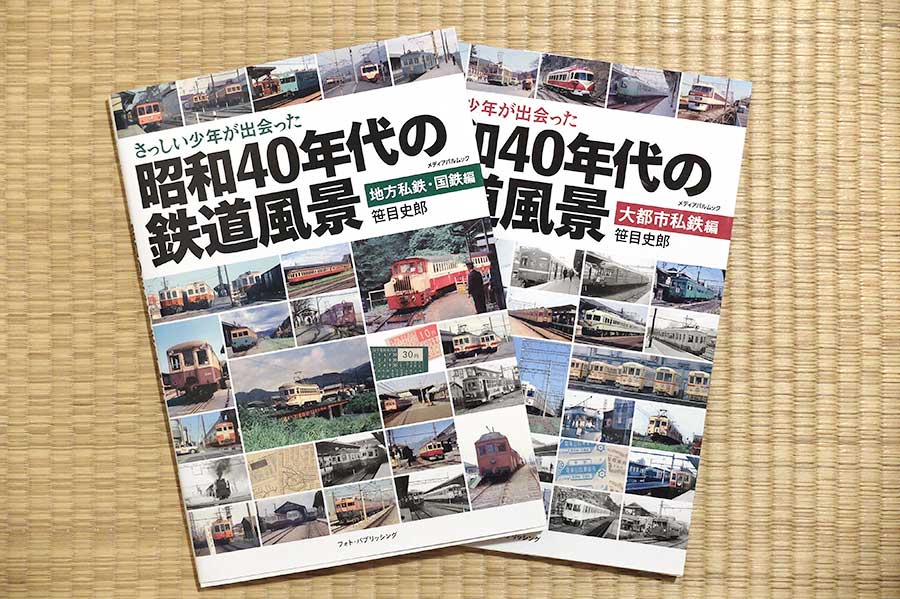

笹目史郎『さっしい少年が出会った昭和40年代の鉄道風景』(フォト・パブリッシング刊)。

昨年12月に名古屋市電の実物を見て以来昔の鉄道車輌とその風景の虜になってしまい(→2025.1.5の記事参照)、気に入った写真集を少しずつ入手している。その中でも本書は鉄道が良かった時代に撮影された全国の車輌が載っていて目を惹いたのだ。

それだけではなく中身も見て驚いた。

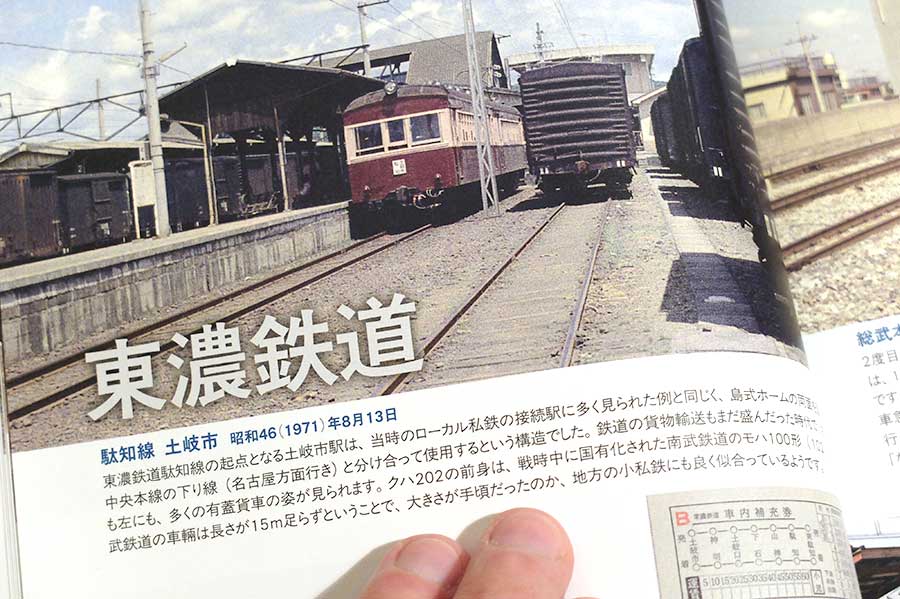

今は無き我らが東濃鉄道駄知線!

それだけではなく、使われている書体をよく見ていただきたい。

何と“令和の改刻”版の石井ゴシックファミリーが本文全体に使われているのだ! しかも奥付にあるマーク付近以外に他社書体は全く使われていないという硬派ぶり。文化不毛の地と言われ、書店は在り来たりなチェーン店しかないこの東濃でも写研書体の復活ぶりを実感した初めての書籍だった。DTPで写研書体が使われるとどうなるのか非常に興味があり、かつ改刻版の石井書体はまだ見慣れない(別書体だと認識している)ので、私の書体観のアップデートの為にも購入して手許に置くことにした。写真や解説は勿論のこと、使われている文字を眺めているだけで幸せな気分になる良著だ。

以下、2025年9月15日に纏めて掲載いたしました。

2025.8.14(木)〜15(金) 1405 混沌と静謐の記憶

【日録】親族が住んでいる岐阜市へ小旅行に出掛けた。

カメラは先日導入したばかりの富士フイルム「FinePix S5Pro」をお供にした。フィルムらしい写真を見せてくれるかどうか。

富士フイルム FinePix S5Pro・TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II(以下同じ)

全員集合し、お昼を御馳走になった。

その後道の駅へ行くなどしたがとにかく蒸し暑い。そして例によって子供達は全力疾走するので安全確保の為追い掛け回り、疲れ果てた。自覚はなかったが酷い顔をしていたようだ(元々か)。その後親族宅で休憩(子供達はネットで映画を観る)の後、夕方から乾杯した。レバニラ炒めとビールが体全体に沁み渡った。

県内なので日帰りできるが、毎回振り回されてへとへとになり帰路の運転が大変なので泊まることにしている。しかし今年の異常な暑さで「うちは暑過ぎて眠れないから泊まらない方がいい」と言われてしまったので、止むなく宿を取っておいた。岐阜市内の宿はこれ迄泊まったことがなかったので、折角ということで奮発した。

何と10階が取れていた!

上品ないいお部屋。

カーテンを開けると……

長良川、鵜飼、河原町、十八楼、金華山、そして岐阜城の夜景!

こんないい眺めが市内にあったなんて知らなかった。

金華山の西側、岐阜駅の方からは花火が小さく見えた。どこの花火大会だったのだろう。

美しい景色に心が落ち着いた。

我が子も特別感を感じたようで、ホテル備え付けの便箋で手紙を書いていた。

翌朝5時半、我が子がカーテンを開け、眩しくて目が覚めた。

夜明けの岐阜を見たかったらしい。

少しずつ朝陽に照らされ、闇が解けていく。長良川に映る空の赤さよ。

しばし我が子と日の出を見守り、そして写真を沢山撮った。

外から視線を感じた。緑の中に白い看板のようなものがあり、赤いものが掲げられている? 不気味だと思ってカメラで撮って拡大してみたら、「バーミヤン岐阜公園前店」の看板だった。あんなに目立つものを高く掲げなくてもいいのに。

6時半から朝食ビュッフェが始まった。どこかのリゾートに来たような雰囲気。

美味しそうなものばかりで欲張ってしまった。とても元気が出た。

早めに出発して向かったのは各務原市川島(旧川島町)の「世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ」。

開館30分前に到着したが既に長い行列が出来ていて、しかも快晴で早くも厳しい日差しが降り注いでいた。

館内も酷い混雑で揉みくちゃになり、先の行列で体内に熱が溜まった私は人の少ない場所から、我が子と家人の見学を見守った、というか、身の危険を感じたので退避した。

従って水族館内のことは余り覚えていないが、辛うじて写真は撮っていたようだ。最大の目玉である巨大魚のピラルクーは人垣が出来ていて近付くことさえ叶わなかった。

この子達が一番可愛かった。但し大きさは1m以上ある。

お盆の時期には絶対に観光地へ行ってはいけないと身を以って感じた。灼熱地獄の中で人混みに晒されると身体的にも精神的にも著しく制限され、どちらも逃げ場がなくなって危険な状態になる。もう開放感のある所にしか行かない!(泣)

抜け殻状態で小牧市まで運転。拠点にしている喫茶店「グランチェスター」を目指したが、本当に調子が悪いらしく方向感覚を失い迷子になった。唯一場所が勘で分かる「ぼだい樹」を本能で目指していた。

無事到着。ログハウスの素敵な佇まいを見て心の底からほっとした。

バジルのパスタ、手作りパン。このお店の料理は特別な深みがある美味しさで、軽井沢のレストランをいつも思い出す。我が子もあまりの美味しさに初めてパスタやコーヒーゼリーを食べた。

ここのお楽しみは料理だけでなく、お庭散策もある。

すっかり心落ち着き、自分を取り戻していた。私には騒がしくて人が多い所よりもこういう静かで穏やかな場所が合っている。

そういえばS5Proの試し撮りも兼ねた旅行だった。

ホテルでは照明や朝陽が白飛びすることなく滑らかで、夜景もノイズが少なかったし色も鮮やかだった。

空や水の青さも富士らしい自然な色。植物の色はNikon機では黄緑になってしまうが、S5Proならフィルムで撮った時と同じく青みが入った緑で撮れ、花の色も鮮やかなものから淡いものまでそのまま写してくれた。そして一番気に入ったのは、人物がそこに居るかのように写してくれること。NikonのCMOS機(D800、Z fc)では顔が橙色でべったりしてしまい、CCD機(D200、D80)なら大きく改善するが滑らかさが足りない。しかしS5Proは肌色を立体的に描き切ることができる。ここが素晴らしいと思った。写真館で使われていただけある。優れた道具には選ばれる理由があるのだ。日々の思い出を美しく残したいと願っていた私にとって、理想的なカメラに出会えた。

2025.8.13(水) 1404 貴重な「富士の一眼レフ」

【日録】またまた新しい(?)カメラがやって来てしまった。

Nikon D800・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED(1・2・5枚目)

富士フイルム「FinePix S5 Pro」様!!

CCDを搭載したデジタル一眼レフの写真をネット上で鑑賞していくうちにこの機種の記事を見付け、フィルムで撮った写真のような美しさに魅了されてしまったのだ。(→銀の備忘録 【レビュー】FUJIFILM Finepix S5 Pro ①概要)

私もフィルムカメラは何台か所有しており、一時期はリバーサルフィルムでしか撮らない程熱を入れたことがある。その為フィルムならではの写真表現や色の出方に思い入れがあり且つ基準になっていて、デジタルカメラで撮る写真の綺麗さや緻密さを認めつつも物足りなさも抱えたままになっていた。つまりは「デジタルでもフィルムのような写真を撮りたい」という欲張りな考えだ。

富士フイルムのカメラならそれが叶うのは、「X20」を長年愛用しているので良く知っている(購入時 →2014.3.9の記事参照)。富士は現在もミラーレス一眼カメラなら開発し続けている。しかしそれに手を出すことはXマウントのレンズにも手を出すことであり、大変な泥沼(レンズだらけになること)が容易に予想された(苦笑)。

一方デジタル一眼レフはFinePix S Proシリーズのみで、S1(2000年)、S2、S3と続き、S5(2007年)が最終機種だ。FinePix S Proシリーズは富士のCCDを搭載しながら手持ちのNikon Fマウントが使えるので私にとっていいとこ取りができ、S5なら「最初から上がり」を狙える。

それで中古の本機を探していたところ偶然程度がとても良い個体を見付けることができ、導入するに至った。

Nikon D200をベースにしており筐体はほぼ同じ。ロゴと、D200にはあるグリップの赤いラインが黒くなっているのが異なる。機械的な性能は全く同じだが、当然ながらCCDは富士独自のものを搭載し、メニューも全く異なる。混乱するのではないかと思ったがすぐ慣れた。

早速庭の朝顔を撮影してみた。

富士フイルム FinePix S5Pro・TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II(3・4枚目)

これはリバーサルフィルムの色だ。どしっとして濃厚な、透明感がある色合い。紛れもなく富士フイルムの製品が出す色だ。

露出アンダーの傾向もあってか、階調はとても滑らかで、殆ど白飛びしない。18年も前のCCDカメラのダイナミックレンジとはとても思えない。寧ろ現代のカメラと比べても遜色がないのではないか。

シャッター動作回数は購入時点で718oo(約7万1800)と表示された(上の写真は旅行へ持って行き200枚程撮影した後のもの)。純正バッテリーも劣化度は0で、全く問題なく充電でき突然電池切れになるようなこともなかった。

年式の割にとても程度が良く、使用感はあるものの傷は見当たらない。どこかの写真館で大切に使用されてきたのか、フィルム時代から風景写真を撮っていた人が引退して手放したのか……。いずれにしてもとても貴重な富士フイルムの一眼レフである。今度は引き継いだ私が大切に使っていかなければと思った。

2025.8.10(日) 1403 建物探訪、科学体験

【日録】豊田市の「とよた科学体験館」へ行ってきた。

Nikon Z fc・NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR(以下同じ)

写真と内容が合っていないような気がするが、科学体験館と同じ敷地に「喜楽亭」という元旅館を再建築した建物があり、まずここを見学させてもらったのだ。

喜楽亭は明治後期に旧挙母町(現豊田市)で創業し、大正末期にこの建物を新築。その後発展とともに増改築を繰り返し、1967(昭和42)年に廃業した老舗料理旅館だった。その後所有者が住宅として使用し、1982年に豊田市へ寄附、一旦解体されて翌1983年に現在の位置へ移築されたという。貴賓や著名人が宿泊したという由緒正しい旅館だったそうで、管理人さんが詳しく話してくださった。その歴史は次の資料が詳しい。(→日本女子大学学術情報リポジトリ『喜楽亭の変遷と保存手法に関する研究』PDF)

私は親族のルーツに旅館があり、生まれた頃から遊び場や食事の場、団欒の場として古い旅館建築が身近にあった。その為親族の旅館が私の木造建築観の基準になっており、古くてよく手入れされている建物を見ると入りたくなってしまう。

玄関から内部を見た様子。三和土(たたき)の正面、お客さんが初めて上がる場所が畳張りになっており、凝った障子が嵌められている。見上げると格天井。この旅館の品格を感じた。

二間続きの座敷は如何にも旅館という感じの凝った造作がされている。

松皮菱の明かり取り。四隅は型板硝子、中央は障子という趣向を凝らした造りだ。普通の木造旅館ではまず見ることがない。

船底天井に床の間の不定形な落掛(おとしがけ)、欄間障子。この部屋は旅館が営業していた当時の造りではないとのことだが、旅館の発展期にあった昭和15年頃に増築された「奥棟」の2階客室(現存せず)に使われていたものをここへ復元したものだという。当時の最高の技術と最高のおもてなしを感じ、宿泊して寛いでいる気持ちになってきた。

階段には大きな擬宝珠(ぎぼし)が設えられ、手摺は鑿(のみ)によって滑り止めを兼ねた装飾が施されている。この急な階段も昔の旅館らしい。

2階、3部屋続きの廊下。親族の旅館もこんな感じで、かつて親しんだ風景が蘇ってきた。

堂々たる客間。ここで錚々たる人達が宴を開いていたと思うと、その一員の見た風景や高揚感、緊張感が伝わってくるようだった。

1階の鏡には右から「喜樂亭」と書かれていた。この百年間、どんな人のどんな顔を見続けてきたのだろう。栄華が去った寂しさを慰めるかのように、千日紅の赤い花が添えられていた。

本題の科学体験館は大変な混雑で、特にプラネタリウムの長い行列が出来ていた。予約なしでは入場できないので鑑賞は断念。終演後は大勢の人が出て来ることを予想して、かなり早かったがレストランで昼食を摂った。まだがらんとしていてゆっくり過ごすことができた。私達の昼食が終わる頃には満席になっていた。

館内は入場無料で、様々な体験コーナーを楽しむことができた。写真は沢山撮ったが人物が主なので掲載できない。決して楽しくなかった訳ではない(笑)。我が子は木球が仕掛けを通過していく「かべコロ装置」がいたく気に入り、30分以上も繰り返し球の行方を追っていた。

最後は100円の体験講座に参加。手袋とフェルトを使って縫いぐるみを作る。

我が子は疲れていたのかフェルトだけ担当し、結局本体は私が作る羽目になった。

名付けて「ペンオ」。剽軽な顔立ちである。

我が子は帰途でこの子を懐に抱えながら、すやすや眠るのであった。

2025.8.7(木) 1402 石と森の一日

【日録】家族・親戚で休みを合わせ、一同で中津川〜恵那へ。

Nikon D800・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM(以下同じ)

まずは中津川市蛭川(旧蛭川村)にある「博石館」へ。地名は「ひるかわ」と読むが、地元の人は「ひるがわ」と濁って読むことが多い。一時期この近辺に転勤したことがあるので、今でも蛭川は「ひるがわ」、中津川のことは「なかつ」と言ってしまう。

博石館は岐阜県東濃地方在住の者なら誰もが知る石のテーマパーク。私が幼かった頃の当館のB級スポット的な印象が強く、「あんなとこ行くの?」と言ってしまったが、正直な所一度も行ったことはない。行って判断することにした。

なお写真の上下が円形に黒く切れているが、これはレンズがイメージサークル(レンズが結像する範囲)が狭いAPS-Cカメラ用だからだ。お気に入りの「SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM」を35mmフルサイズ判の撮像素子を持つD800に装着して撮影したらどうなるかという実験的な側面も個人的にはこの小旅行にあった。以降の写真はカメラ側でDXフォーマットにクロップ(トリミング)した状態で撮影したものである。

生憎の大雨の中、石だらけの世界に突入する。

雨宿りがてら本館の展示に見入る。展示点数はかなり多く見応えがある。

しかし子供達は敷地で一番目立っていたピラミッドへ駈けて行った。

その割に我が子は暗くて狭い通路を進みたがらず、終始不安そうな顔をしながら皆の後ろをついて行った。今地震が来てこの巨大な石が崩れて出られなかったらどうしようという不安は私にもあった。パンフレットに迷路の地図が載っているのに参照せず、20分かけてやっと脱出した。

広い空を見てほっとした。雨も小降りになった。

敷地内は最近整備されたと思われる部分が多く、意外にもきちんと作られていて若いお姉さん達も来ていた。B級スポットなんて言ってすみませんでした。

昼食は勿論、博石館名物「ピラミッドカレー」!

高温多湿で汗だくになったこともあり、結露するほど涼しい「喫茶MW(ムウ)」

でのカレーはとても美味しかった。食べていたら雨が止んでガラス張りの店内に陽が差し込み、あっという間に暑くなってしまった。

再度敷地内を巡る。日本庭園が造られ紅葉が植えられている。11月はきっと綺麗だろうな。

開館当初からあった本館周辺も再整備が行き届いており、若い人も楽しめるようになっていた。現状維持に甘んじず、時代に合わせてアップデートされている印象だった。

子供達は一通り敷地を廻ると空中の渡り廊下を見付け、工場だった建物を改装した「鉱山体験館」へと吸い込まれて行った。足速いって……蒸し暑さで参っていてとても追い付けない。

館内は雰囲気が一変し、「インディー・ジョーンズ」の世界観のような設えがされていた。

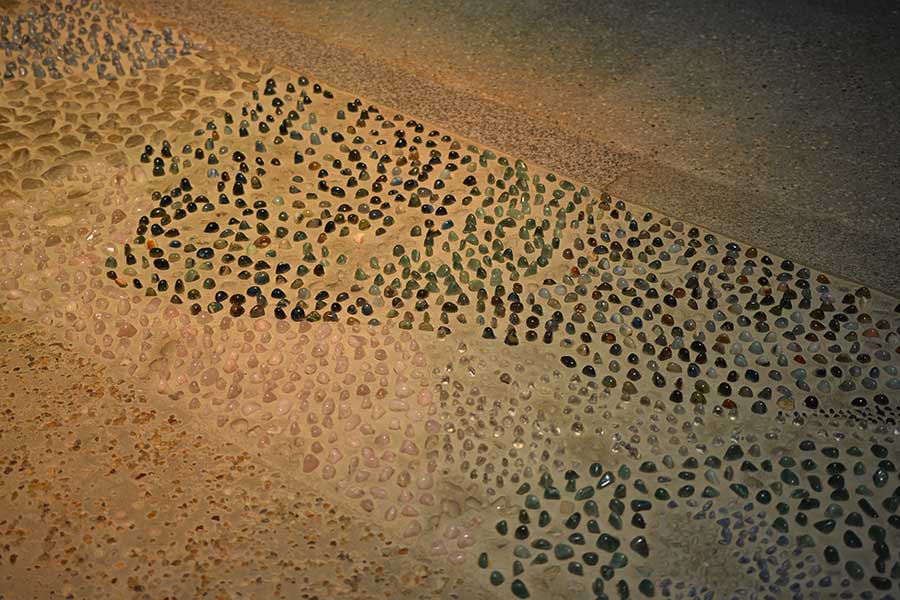

通路に青竹踏みのような綺麗な石の突起が埋め込まれていて、家人の足裏に激痛が走った。

ここでは宝探しゲームなどわくわくする体験コーナーが多くあり、一同で時間制限の中必死で砂を掻いて鉱石を探し出した。子供達が自分で取った石を持ち寄って交換しているのが微笑ましかった。

続いては、博石館から車で10分程の場所にある恵那市の商業施設「銀の森」へ。

こちらも東濃地方の人なら誰でも知っていると思われるが、私は訪れたことがなく、予備知識も敢えて入れていなかったので、買い物するだけの場所なのではないか、と思っていた。

敷地の大半が山の傾斜の中にあり、その殆どが庭園だった。しかも私が好きなイングリッシュガーデン! 平日で人もおらずゆっくり散策したかったが、子供達は案の定遠くまで走って行ってしまい、危険がないかを見届ける為追い掛ける羽目に。夏の日照りが復活してしまっており更に疲れ果ててしまった。家人の呼び掛けに碌に応じていなかったらしい。

空いていたカフェでお茶の時間。ここで自分を取り戻した。

和洋折衷とも言える庭園の風景。見えている範囲は全て銀の森の敷地で、奥まで歩いて行ける。できれば歩いてゆっくり植物達を鑑賞したかったが、この写真も追いかけっこの途中で撮っている。

各所、木漏れ日がスポットライトのようで美しかった。

緑に包まれる中、一点だけ赤い。誰も気に留めなかった、私だけの記憶。

そんな素敵なお庭を歩いていると、一行は青い建物を見付けた。

「PATISSERIE GIN NO MORI」とある。

窓はカーテンで締め切られている。ドアから中は見えない。やっているのか?

……と思ったら、子供達は入って行ってしまった!

お菓子のお店だった。撮影禁止かと思い写真は残っていないが、薄暗い部屋の中央から銀色の木が生えており、ランプがぶら下げられている。床のタイルから壁、ショーウィンドウまで真っ青だ。アンティークのソファーも置かれている。極めて女子力が高く、とても居心地がいい。……えっ? 何か間違っていますか?

お店のドアからの景色。宿根草が奥に従って高くなるように植えられており、控えめな色合いも美しい。我が家の玄関先にこのまま移植したいぐらいだった。お庭、お店、お菓子。ここを再訪したい理由ができた。

日が傾きかけて少しだけ風が涼しくなった。お別れの時間だ。

恵那からの帰り道も私が運転した。大変な一日だったが、家人と我が子の寝顔をバックミラー越しに見て佳き日になったと思った。

2025.7.22(火) 1401 目立たず活躍

【日録+園芸部】我が子が台所の流しを使ってお手伝いや箸洗いをするようになったが、蛇口のレバーが短く手が届かないので踏み台を調達した。

自宅の景観に合わせようとすると樹脂製は生活感が出るので不可、既製のものは安っぽい感じで主張が強い意匠だったので、例によってCreemaで希望の寸法や形状の踏み台を作ってくれる人を探した。

富士フイルム X20(以下同じ)

Asukayama Worksさんの作品。SPF無垢材(北米産のトウヒ属・マツ属・モミ属の木材)の踏み台は丁寧に面取りや木栓、塗装がしてあり、まるで何十年も前からここにあったかのような自然な佇まいだ。部屋の片隅に置いてあっても気にならないような小ささと優しい形状も好き。自作ではなかなかここまで出来ない。良い意味で目立たず、我が家の風景に溶け込みながら活躍してくれることだろう。

外を見上げると、軒一杯まで朝顔が蔓を伸ばし、夏を謳歌していた。これを見たかったのだ。 |