●過去だより1351〜1375

2025.3.21〜22(金〜土) 1375 10年分の感謝

【日録】日頃の感謝を込めて、家族旅行に出掛けた。

Nikon D800・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G(画角3:2)、Nikon COOLPIX S02(画角4:3)(以下同じ)

「特急ひのとり」……! に乗った訳ではないが、近鉄で南へ。「アーバンライナー」のデラックス席を取った。昭和の名車も快適だった。

揖斐・長良川橋梁から写した伊勢大橋。下路ランガートラス橋の美しい姿。「三重へ行くんだ」という気持ちになる。1934年供用開始で91歳の老橋は架替工事が進んでいる。そろそろ見納めかもしれない。

津で下車し、昼食後に目的地を目指す。

目的地だと思っていた三重県立美術館は休館中だった。

何かの間違いかと思って調べたら、会場は三重県総合博物館だった。更に歩く。

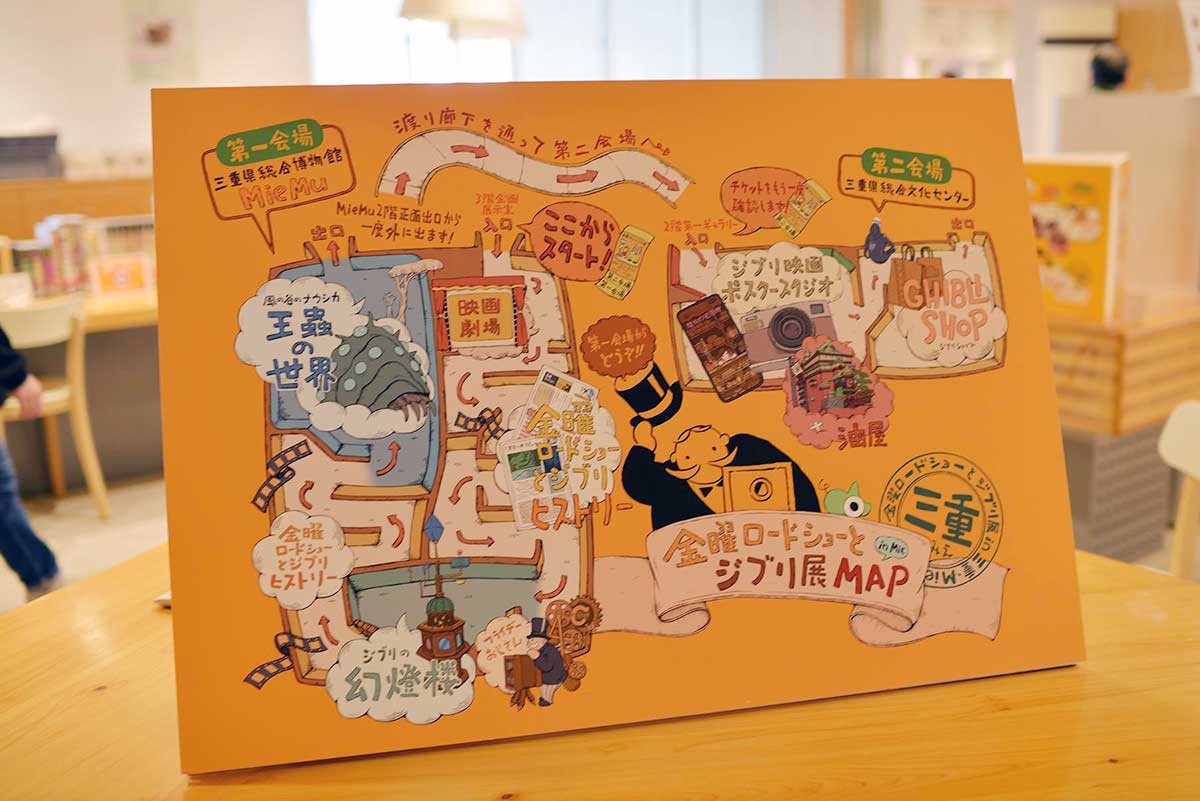

目的地に到着。「金曜ロードショーとジブリ展」を観たかったのだ。

入口では、フィルムを模した名シーンが出迎えてくれた。

私が一番好きなのはこれかな。

館内は撮影禁止だが、「ジブリの幻燈楼」は撮影できた。

大きなカメラと一番明るいレンズを持ってきた甲斐があった。とても綺麗に残せた。

王蟲の世界。平日なのに人だらけで記念写真どころではなかったが。各展示も物凄い行列で、内容まで見ていられなかった。学生らしき若い人が一番多く、我々のような中高年や家族連れは少なかった。春休みにはまだ早いからか。

とても見応えがあったがとても疲れた。図録などを購入し、帰ってから復習することにした。

「ホテルグリーンパーク津」に宿泊。駅のすぐ近くなのに安く良い部屋が取れ、職員の方も皆親切だった。この宿最大の魅力は……

朝陽に染まる津の街並み!

駅前再開発という使命を帯びつつも、設計者はきっとこれをやりたかったのだろうと思った。これだけで再訪したいと思った。

朝食のビュッフェも美味しかった。我が子は納豆と御飯を選択。天邪鬼で頑固なところは私に似たのだろう。

帰路はJR関西本線の「快速みえ」。キハ75形の運転台から揖斐・長良川橋梁を望む特等席。いや、2輌編成で寿司詰めだっただけですよ。

気動車でありながら良線形を活かして最高120km/hで快走する。地元の太多線ではとても考えられない。

昨日通った近鉄の揖斐・長良川橋梁越しに伊勢大橋を愛でる。

名古屋駅に到着。食事の為に並ぶのは時間の無駄遣いなので、誰も並んでいなかった「資生堂パーラー」へ。このお店こそ並ぶべきでしょう(自己矛盾)。がちゃがちゃしていない場所は居心地がいい。

素晴らしいキッズプレート(お子様ランチ)。後で少し貰ったら、味に深みがありとても美味しかった!

ビーフカレーライスのレードルに資生堂のシンボルマーク「花椿」があしらわれていた。グレイビーボートも含め純銀製だ。

お皿にも花椿。

キッズプレートに附属しているストロベリーサンデー。我が子はあっという間に食べてしまった。

ここにも花椿。

私達もデザートを戴いた。寛ぐとはこういうことだと思った。

我が子が隣の席のお姉様方に話し掛けていた。少し年上の女の子が居た。彼女達の話に参加しようと奮闘していた。恥ずかしかったが、お姉様方も受け入れてくれた。お話の内容や言葉遣いから、きっと良い所に住む良い人達だと思った。資生堂パーラーにはそういう人が引き寄せられているのだろう(個人の印象)。私達は空いていたからたまたま入ってしまったが、斯く在りたいものだ。

名駅は本当に久し振りに来た。一人の時代も、二人になってからも、あんなによく通(かよ)ったのに。三人になって初めて降り立ったかもしれない。

私が幼い頃、両親がよく名古屋へ連れて行ってくれた。父のかつての職場がほど近い栄の印象が強い。名古屋三越のレストランでのお子様ランチや店内の賑やかな雰囲気や匂い。『夢の星のボタンノーズ』(1985.10〜1986.4放映)の文房具が欲しかったが買ってもらえなかったとか、今でも鮮明に覚えている。もう40年近くも前のことなのに。

今日、2025年3月22日は、家人と苗字を同じくし、生活を始めてから満10年の大きな節目だった。感謝と記念の品物を贈った。

楽しいことばかりではなかった。大変な思いをさせてしまったこともあった。それなのに毎日をこんなに明るく彩り、創り出してくれる。どんな話でも対等に話し合うことができる。そのような人は家人の他どこにも居ない。

最初はただ憧れの人だった。「二人で会うのは、お互いのことをもっとよく知ってからにしたい」と言われてしまったこともあった。そこに人柄の本質を見出し、正面から向き合った。人生最大の難所だと思った。「自身の要求よりも高い水準を採る」という私の考え方からも、この人で間違いないと思ったので、全てを擲った。

結果、この日を迎えることができた。

やはり、間違っていなかったのだ。

多分家人はここを読んでいないだろう。だからこそ本当の事を書いた。本人にはとても言えないから。でもいつか、私が他界してからでも構わない。私にとってあなたがどういう存在であったか、この日々の記録から感じ取って欲しい。穏やかな毎日が紡がれてきたのは、あなたが居たから成り立っていたのだということを。

2025.3.18(火) 1374 頑なで滑稽かもしれないけれど

【日録】先日水没させてしまった折り畳み式の3G携帯電話「SH-03E」。辛うじて生きていたが送話が出来なくなってしまったので、やむなく機種変更することにした。3G回線は2026年3月31日を以って停波されてしまうので、4G(LTE)への契約変更も必要だ。

ネット上で機種と契約を変更する手段を持っていなかったので、予約なしですぐ受け付けてもらえる某ドコモショップ(内緒)に依頼した。端末は無料だった。

新しい端末は、京セラの「KY-42C」。

勿論、スマートフォンにはしません。

折り畳み式の携帯電話を選択した。家の電話の代わりであることと、スマートフォンは仕事の連絡手段のため持たされている(私の会社では貸与されないので、何故か個人で負担している。→2024.4.17の記事参照)からだ。

そのスマートフォンも私用では忙し過ぎて使う時間や使い途がなく、殆ど昼寝している。ネットは自宅のMacでしか繋がない。

契約内容も精査し、「irumo」の0.5GBプランにした。 基本料金は550円。先の業務用スマートフォンはロケットモバイルの「神プラン」で基本料金は490円。月1000円程度で2台持ちが実現した。ネットは端末で見ないし、殆ど電話は掛けないのでこれで十分だ。端から見ると頑なで滑稽かもしれない。職場でも笑われた。それでも私の生活に一番見合っていると思っている。今迄の3G携帯電話の基本料金が1700円程度だったので大きく削減できた。その分を有意義に遣いたい。

2025.3.18(火) 1373 眠れる夜の時計

【日録】半年前に購入したトランジスタ掛け時計「TTF-531」(→2024.10.14の記事参照)がいたく気に入って自室で使用しているが、内窓工事により部屋が静かになって「チッチッチッチッ……」という秒針の音(正確には脱進機が発する音で本機の場合5分の1秒刻み)が気になるようになってしまい、夜に目が覚めるとその音でなかなか寝られないことが度々あった。

止むなくクォーツ式かつ連続秒針の静かな時計を導入することにした。

そのような時計は幾らでもあるが、我が家の景観に配慮した外観のものはごく限られてしまう。大手国内メーカーであってもほぼ全滅だ。その中で、見たこともないメーカーの時計に出逢った。

AMPERSAND FACTORYの「AMP-C063」。

文字盤の書体にアメリカ合衆国の高速道路標識用書体を基に制作された「Interstate」が使用され、とても見易い。夜に目覚めても薄明かりの中で大体何時か読める。

書体だけでなく、文字盤の数字の大きさや目盛り、針の太さに亘るまでよく考えられていて、時刻を確実に読めるように配置されている。ごちゃつきがない機能美の世界だ。もっとシンプルな時計は大手国内メーカー製にもあるが、時刻を読むという時計本来の機能が犠牲になっているものが多い。この微妙なバランス感覚が私の時計観をくすぐるようだ。

筐体はアルミ製で、深みのある淡い青緑に塗装されている。我が家の無垢の木の色とは補色に近く、お互いに引き立たせている。

連続秒針なので夜中に目が覚めてしまうこともない。また一つ快適な生活に近付いた。

2025.3.15(土) 1372 春はここにも

【日録】

富士フイルム X20(以下同じ)

庭の円い花壇に鮮やかな色が見えた。

水仙が今年も咲いてくれた。年々背が高く、花の数が多くなっている。今年はどのくらい増えてくれるだろうか。

昨年枯れてしまい植え替えた紫色のクリスマスローズも控えめな花を付けてくれた。

我が家のことに没頭する余り忘れがちだったが、春はここにも訪れていたのだ。

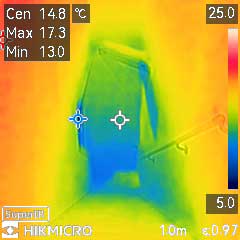

2025.3.11(火) 1371 トイレ床断熱対策〜終わりが見えてきた〜

【工務部】1階のトイレが何処からか隙間風が入って来ているようで寒い。

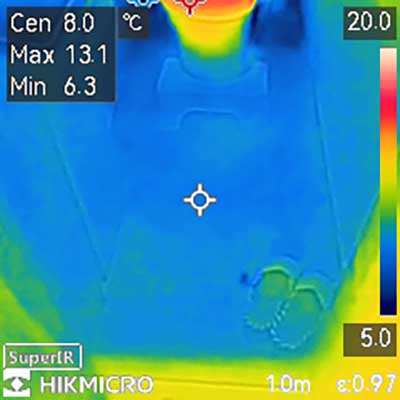

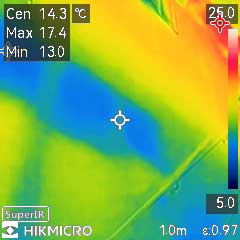

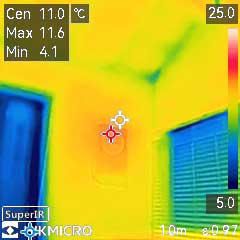

HIKMICRO E02

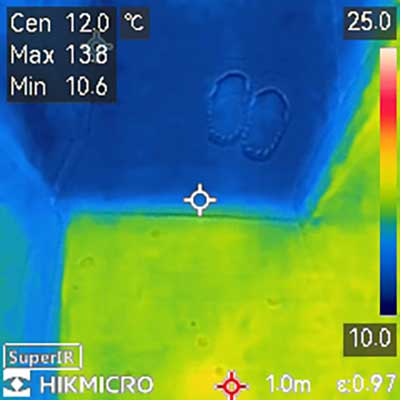

サーモグラフィーでは手前の廊下は黄色なので12.5度程度と読め、トイレの床面は8.0℃、最奥の一番寒い所は6.3℃なので、トイレの床だけ冷たくなっていることがはっきり判る。その原因を突き止めて対策することにした。

富士フイルム X20(以下同じ)

例によって台所の床下収納庫から潜入し、匍匐前進でトイレまで向かった。

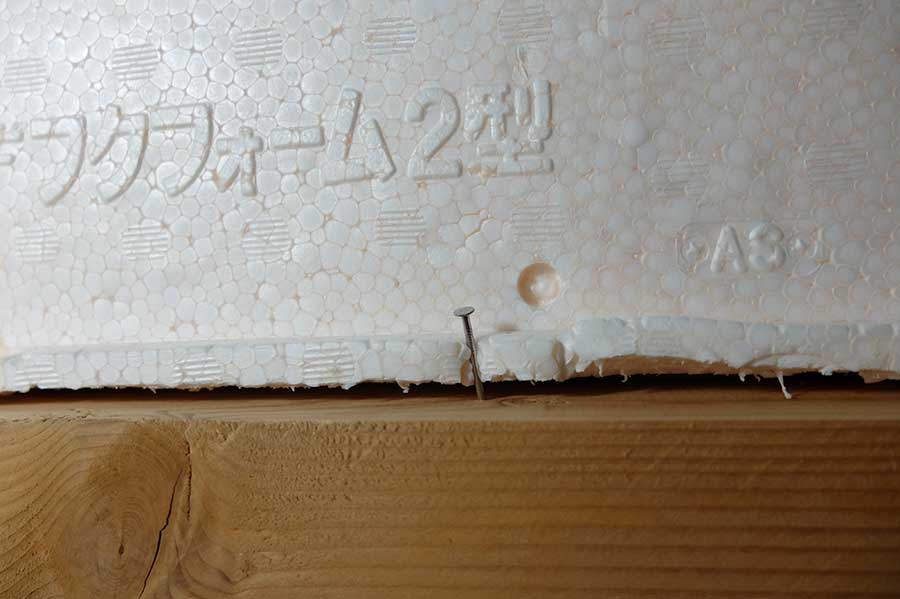

案の定、床下の断熱材「フクフォーム」が至る所で垂れ下がり、断熱欠損を起こしていた。

根太よりもフクフォームが下に来ているので、床材とフクフォームとの間に隙間があって冷気が床材に直接当たっていることが分かる。

根太に釘を打ってフクフォームが床に密着するよう固定した。駄目だ、この断熱材。施主が大変な思いをするので使ってはいけない。

トイレ1畳分、全て釘打ちして床材に冷気が入り込まないようにできた。

手洗い場の配管部分の収まりが雑だったので極力対策したが、穴までは防げなかったので部屋側の穴をパテで埋めた。

冷気は北側の土台と基礎との隙間(写真奥側)から無限に供給されており、床下に潜っていても北風の冷たさを感じた。トイレが寒かったのも道理だ。

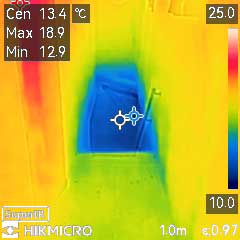

HIKMICRO E02

断熱材密着後のサーモグラフィー。色が表す温度の範囲が異なるので単純比較はできないが、トイレの床の最低温度は10.6℃まで改善した。温度差があるのは単純に断熱材の性能の差だろう。廊下側はスタイロフォームの厚さ100mm、トイレ側は薄っぺらいフクフォーム2型(24mm)なので、トイレも廊下側と同じ断熱材にしないとどうしようもないと思われる。

また、写植室に面している壁も冷たさを伝えていたので、写植室の壁に発泡スチロールを張って対策した。

こうしてトイレの寒さもある程度解消できた。残された未対策の箇所は何処だろう。終わりが見えてきた。

なお、この時作業着のポケットに入れていた折り畳み式の3G携帯電話「SH-03E」をそのまま洗濯してしまい、受話はできても送話ができなくなってしまった。10年以上大切に使っていたのに(→2014.11.15の記事参照)、こんな事で駄目にしてしまったなんて本当に情けない。家の電話の代わりにしているので、すぐに次の端末を用意しなければ!

●トイレ床断熱材補修工事

・所要時間 1時間20分

・資機材

なし

2025.3.6(木) 1370 シグマシグマゴッドシグマ(パパン!)

【日録】レンズはもう買わないと思っていたのに、うっかり買ってしまった!

かつての高性能レンズ「Ai AF-S Zoom-Niikor 28-70mm f/2.8D(IF)」を2本も持っているのに、全く懲りていない!

というのは、CCD一眼レフの最高傑作だと思っている「Nikon D200」があまりにも気に入ってしまい、D200にも高性能レンズを装着したいと思ったからだ。その透明感溢れる絵作りは唯一無二だが、高感度性能が(今の目で見れば)低いという弱点があり、なるべく低感度で撮りたく明るい(F値が小さい)レンズが必要だったのだ。

ニコン純正の「AF-S Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED」が最適なのだろうが、社外品の超弩級レンズのことを思い出してしまった。

Nikon Z fc・NIKKOR Z 26mm f/2.8(以下同じ)

シグマの「18-35mm F1.8 DC HSM(A013)」様!

APS-C一眼レフ用で唯一のf/1.8通しのズームレンズ。f/1.8と言えば単焦点レンズの領域だ。

単焦点の明るさがありながらレンズ交換なしで27〜52.5mm相当をカバーできるのはとても画期的だ。2013年の発売当時もその存在はよく知っていたが、35mmフルサイズ判のD800に移行したばかりだったので、APS-C用のレンズを導入しても意味がなかったのだ。

ネット上では散々「大きく重い」と書かれているが、大して大きくも太くもないと思う。写真左がD800+Ai AF-S Zoom-Niikor 28-70mm f/2.8D(IF)、右がD200+18-35mm F1.8 DC HSM。マッチョな28-70に比べ18-35はすらりとしていて軽い。左手で支え易く疲れにくいと思う。……えっ? 基準にしているものがおかしいって?

Nikon D200・SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM・絞りf/1.8開放(クリック/タップで拡大。以下同じ)

早速試し撮り。f/1.8の被写界深度は伊達ではなく、被写体だけを鮮明に浮き上がらせ、背景はとろけるようにぼかしてくれる。何気なく撮っただけでも物語がありそうな写真になる。

このレンズはやや寒色系かつ彩度が低目に色が出るようだ。

撮影した画像をピクセル等倍に切り出したもの。D200の撮像素子(1020万画素)の解像限界は余裕で超えているようだ。

自然物や食べ物も、撮りたい箇所は剃刀の刃のようにキレキレで、他はなだらかにぼけている。こんなに立体的な写真は見たことがない。そしてダイナミックレンジが狭い筈のCCDなのに、このレンズを通すと白飛びが抑えられ、豊かな階調が得られる。カメラが若返ったかのようだ。

この個体はやや前ピン(狙いよりも前に合焦してしまう)だったので、USBドック「UD-01」を取り寄せて焦点距離・被写体までの距離毎に合焦位置を微調整した。結果、遠景も近景も解像力と柔らかなぼけを両立しつつ、暗所でも感度を上げず粘って撮影できるという素晴らしいレンズに相成った。

一部では「神レンズ」と呼ばれているらしいこのレンズ。ある歌のフレーズを思い出してしまった。

「♪シグマシーグマゴーッドシグマ(パパン!)」

そう、『宇宙大帝ゴッドシグマ』(1980年)のオープニング主題歌『がんばれ!宇宙の戦士』だ(→YouTube※冒頭CM注意) 。高校生の時、ラジオ関西『青春!ラジメニア』で聴いて以来「シグマ」と聞くとこの歌が自動的に流れてしまう(笑)。岩ちゃん(岩崎和夫さん)2022年に降板されてたんやなぁ。聴けなくなって10年以上経つが、毎週深夜の放送を楽しみにしていたあの頃の事を今でも懐かしく思い出す。

ともかく、D200に神レンズが降臨した。もっともっといい写真を撮りたい。我が子との日々をもっと美しく鮮明に残したい。春めいてきたし、写欲がむくむくと湧き上がってきた。20年前のカメラに12年前のレンズだが、写真に機材の新旧は関係ない。撮りたいものに必要な機材のみ合わせに出逢えたら、突き進めばいいのだ。

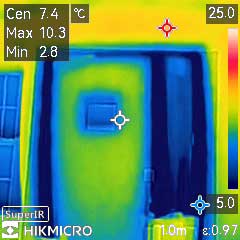

2025.3.2(日) 1369 内窓工事の勧め

【工務部】この冬のハイライトとも言える、内窓設置工事の日がやってきた。もう冬ではなくなってしまったが。

富士フイルム X20(以下同じ)

内窓施工直前の2階の窓。窓の下枠が部屋側に出ているので、ここへ内窓を設置する。

内窓はYKK APの「プラマードU」。そのレール一式を設置したところ。

建具を嵌め込んで完成! 写真では分かりにくいが、外側が既存、内側がプラマード。既存に合わせて白い建具にしたので違和感は全くない。

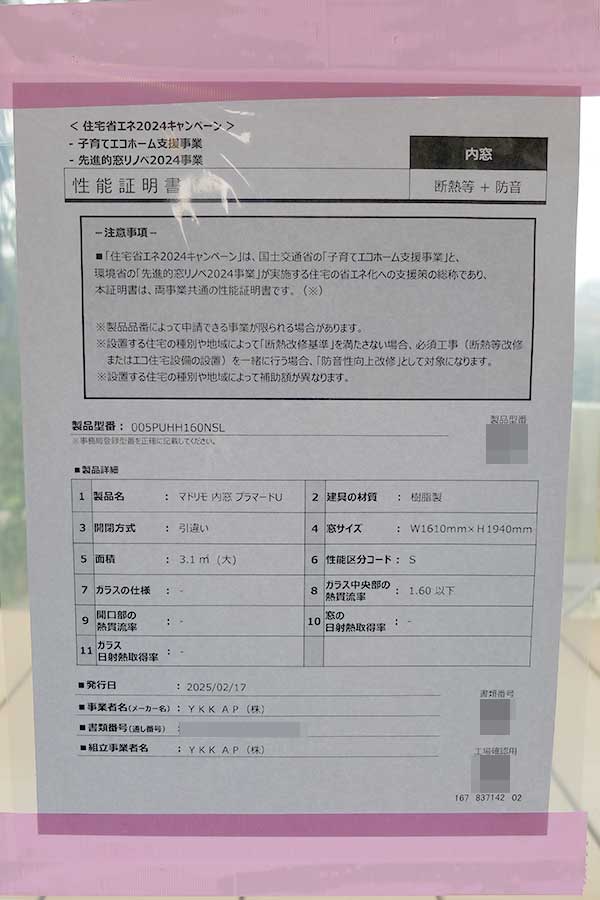

環境省「先進的窓リノベ事業」と国土交通省「子育てエコホーム支援事業」の性能証明書。各建具に貼られている。断熱等に加え、防音の性能証明もされている。

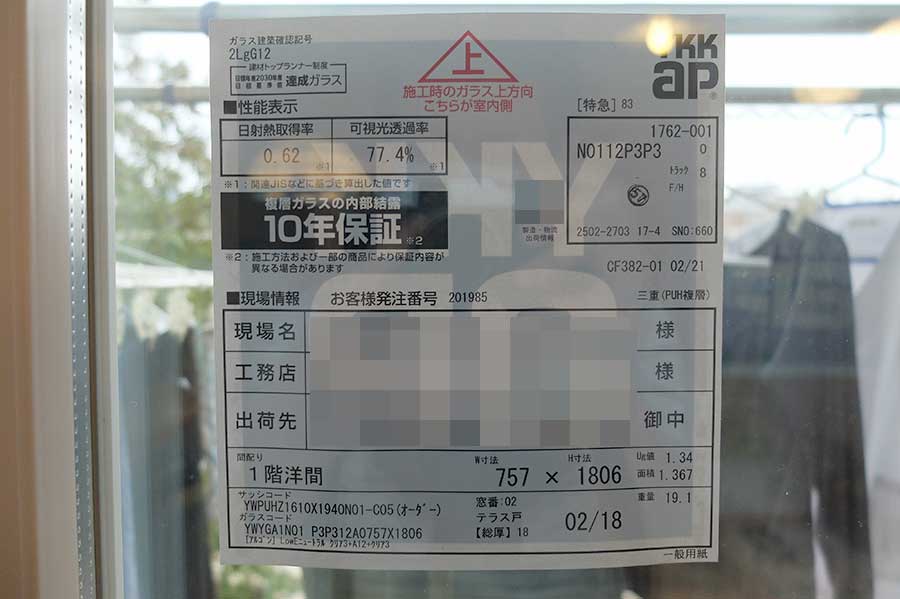

メーカーによる内部結露防止の保証書。性能や仕様が表示されている。

アルゴンガス封入のLow-Eペアガラスで、クリアガラス3mm+ガス層12mm+クリアガラス3mm。日射熱取得率0.62、可視光透過率77.4%、Ug値(ガラス中央部の熱貫流率)1.34W/㎡•K。

因みに旧来の単板ガラスが6.0W/㎡•K程度、既存の建具(クレトイシ モンタージュ)が1.82W/㎡•K程度、外壁が0.26W/㎡•K程度である。内窓を取り付けることで既存の建具と合わせてかなりの断熱性能が期待できる(私が試算したところ1.29W/㎡•Kとなった)。

取付工事は2時間ほどであっさり終わってしまった。その効果は歴然だった。

まず、外の音が殆ど聞こえずとても静かになった。ずっと気になっていた近くの通りを車が通る音も気にならなくなり、全ての音が平等に聞こえる私にとって大きくストレスが軽減された。

エアコンの効きも非常に良くなった。暖房は「弱風」にしていたが、一段階弱い「微風」にしてもよく効く。窓際に居ると冷たい隙間風のようなものを感じていたが、それも全くなくなった。この家が本来の性能を獲得したと思った。

本当は真冬に工事をしてもらいその効果を実感したかったのだが、残念ながら(?)早目に春がやって来てしまった。それでもいい、これからこの家が解体されるまで、夏も冬もずっと快適に過ごせるのならそれでいい。

なお、工事費用の大よそ半分は「先進的窓リノベ事業」の補助金が工事完了後に戻ってくる。建具一箇所当たり数万円で内窓が設置でき、この家がなくなるまで快適な生活ができるのなら安いと思う。補助金も内窓工事を決断した理由の一つだった。

早く工事すればする程長く効果を享受できる。若くて収入があるうちにやった方がいい。我が家のように断熱に力を入れた家でも効果は抜群だし、古い家ならもっとその効果を実感できるだろう。持ち家全ての方に内窓工事を強くお勧めしたい。

(2025.8.23追記)二重窓による騒音の低減効果について、実際に録音してみた。

→250823_003.MP3 (SONY PCM-D100、320kbps、33秒、ステレオ)

家の15m程の距離で稼働する草刈機の音を2階から聞いている。録音は最大の音を0dBになるようにレベル調整しているので大きめに録れている。再生音量は「少し離れた所で草を刈っているな」と感じるくらいにすると私の聞いていた音と同じ大きさになる。

始めの10秒は窓を全開にしている。エンジン音や硬い物に刃が当たった時の金属音がよく聞こえる。次の10秒は既存の二重ガラスの樹脂サッシを閉めた状態。窓の質量が大きいため外の音がかなり軽減されるが、まだ気になる音量。最後の10秒は今回取り付けたプラマードも閉めた状態。更に音が小さく聞こえるようになり、気にならないレベルになったことが分かると思う。

●内窓設置工事(外注)

・所要時間 4時間30分(額縁拡張)+2時間(建具設置)

・資機材

YKKAP プラマードU 掃き出し×3、窓×2 323420円

※574420円(工事費)−251000円(先進的窓リノベ2024事業)

2025.3.1(土) 1368 春先の鰻パーティー

【日録】急に春らしくなってきたので、両親を呼んで恒例の鰻パーティー。

Nikon Z fc・NIKKOR Z 26mm f/2.8(以下同じ)

和室が日溜まりになっていて暖かかったので、初めてアレを使うことにした。

新築以来数年間畳に埋もれたままだった、掘り炬燵!

父の実家に掘り炬燵があり、幼い頃その中でよく遊んだものだ。その楽しかった記憶と憧れがずっと残っていて、自宅に造ってしまった。

ここに無垢の折り畳み机を置き、会場にした。折り畳み机は規格品だと脚が掘り炬燵に落ち込んでしまうので、新築した際に無垢のものを特注した。これもようやく日の目を見た。掘り炬燵を囲んで鰻を食べつつ和気藹々。我が子は初めての掘り炬燵に大喜びし、穴に入って“自分の部屋”を作っていた。

日溜まりの和室はエアコンを点けなくても18℃もある。植物も日光浴させた。

食後に庭へ出ると、花壇のクリスマスローズが花を咲かせていた。この冬は厳しかったので、開花が少し遅かった。

エリナカスケードも赤い蕾をたくさん蓄えている。

大手毬も芽を大きくし始めた。手入れしなくても自然に樹形が美しく整っていたのに、昨秋母が無断で剪定してしまったのがとても悲しかった。大きくなって美しい樹形を取り戻してほしい。

ホンコンエンシス(常緑ヤマボウシ)も蕾を沢山着けている。6月の真っ白な姿が楽しみだ。

外遊びが終わると、我が子はアイスクリームを食べていた。すっかり春だ。冬が厳しかっただけに、新しい季節が訪れる喜びも一入(ひとしお)だ。

2025.2.24(月振) 1367 引き戸自動戸締まり化工事〜蓄積された課題〜

【工務部】先日居間のドアを自動で閉められるようにしたこと(→2025.2.7の記事参照)に味を占め、頻繁に開閉する引き戸も自動で閉めたいと思った。

我が家の引き戸は無垢の木製で上部のレールで吊ってあり、重さの割に滑らかに開閉するが、油断すると勢い良く閉まって「ドカーン!」と大きな音をさせてしまう。そうならないよう、閉める時は手を添えてゆっくり閉めるようにしているのだが、忙しい時はそれに取られる時間がとても惜しい。戸が静かに閉まるのを見届けられるほど暇ではないのだ。

何とか自動で引き戸を閉めたいと思い、その方法を探し回った結果、希望にぴったり合うものを見付けた。

富士フイルム X20(以下同じ)

サヌキ社の自動戸締まり器「ドア音ケア」(どあねけあ)。

戸の上端に本体を、戸の枠にストッパーベース(突起)を取り付けることで、戸が閉まる時に本体に仕込まれたダンパー(ばねが仕込まれた緩衝器)が突起に当たって捕まえられ、ゆっくり閉まっていくという仕組みだ。

両面テープで取り付けられるので設置してみたところ快調に動作し、気を遣って手でゆっくりと戸を閉め切らなくてよいことの快適さを味わってしまった。もう後戻りはできない。開けるのがやや重くなったので初め家人には不評だったが、数回でその快適さを解ってもらえた。

あくまで両面テープで固定されているだけなので、この器具に物凄い荷重が懸かることになる。ドアの質量×閉める速さの2乗×1/2の運動エネルギーが一日に何十回も繰り返し与えられるのだ。案の定両面テープは設置から3週間程度で剝がれてしまったので、結局ねじ止めした。

丁度良い色の器具はなかったが、濃い茶色でも違和感は少なく目立たない。

気に入って、居間の収納扉2枚と洗面所の出入口2箇所も“自動化”した。快適!

こういった日々の生活の効率化や合理化は、本当に小さな改善の集合体なのだと思う。無意識のうちに私達を苦しめているものから解放させてやりたい。その一心だ。恐らく生活者の誰もがこのような事をしていると思うが、私は写植に傾注する余り日常生活を全く疎かにしてしまった。そうして数年蓄積された様々な課題は、写植の活動を放棄してでも取り組まなければならない。何故なら日々の生活があってこその写植の活動だったと思い知ったからだ。基盤が脆弱なものは、成立しない。だから私はこうなってしまったのではないかと思う。

●引き戸自動戸締まり化工事

・所要時間 30分×4箇所

・資機材

サヌキ ドア音ケア セピアブラウン 2528円×4

2025.2.15(土) 1366 内窓設置工事開始!〜大きな窓は寒さの源〜

【工務部】今年の冬は特に冷えると思う。特に大きな窓がある部屋が寒い。家を設計してもらった際は断熱に力を入れたつもりだったが、ペアガラスの窓でも明らかに性能不足で、対策が必要だった。大きな窓は陽溜まりを作ってくれるので全く後悔はないが、断熱についてはもっと勉強しておくべきだった。

富士フイルム X20(以下同じ)

寝室代わりにしている1階和室の掃き出し窓。1月11日の8時半撮影。クレトイシ社のペアガラスの窓「モンタージュ」は結露しないと聞いていたが、窓全体がびっしりと結露している。

「省エネ建材等級★★★☆」が泣いているように見えた。

この時の室内温度は11℃、湿度は83%。どこからか隙間風が入っているようで窓際は常に寒く、夜にカーテンを閉めていてもカーテンの隙間から冷たい風が入って来る。そして就寝で吐息の湿気が蓄積しているから結露してしまうのだろう。

これではいけないので、以前からエアキャップ(所謂プチプチ)を貼ってみたり、隙間風防止の屏風のようなボードを窓際に置いてみたり、プラダンを立て掛けたりして寒さ対策を行ってきたが、いずれも気休めでしかなかった。 エアキャップは薄い部分の断熱効果は皆無だ。プラダンは窓との空間を厳重に密閉しない限り効果はない。屏風の場合は上部ががら空きなので、無限に供給される冷気は乗り越え放題だ。

小さな窓であれば内窓キットで対策可能だが、 掃き出しのような大きな窓の内窓は作るのがかなり大変だし、冷気の供給量が多いのできちんと断熱した方が良い。よって内窓の自作はせず、自宅を建ててくれた工務店に依頼することにした。

2月15日午後、内窓設置のための準備工事開始。既存の額縁だけでは内窓のねじ止めをする場所がなかったので、額縁の内側に更に額縁を作った。和室は畳に内窓をねじ込む訳にはいかないので、床面も額縁を作った。

新たに追加した額縁(左)と既存の額縁。新築の時は綺麗でも、いずれ古くなってしまう。数年でこんなになってしまった。

同日17時、額縁工事が完了。

和室は床面も額縁を増やしたので、その部分の畳を敷けなくなってしまった。畳屋さんに額縁の幅分短くしてもらうことにした。ついでにかつて我が子が畳の上に粗相をして腐ってしまった部分があったので、表替えもお願いした。

2月20日、短くなった畳が返って来た。右が返って来た畳。新築当時の青畳が蘇る。藺草(いぐさ)の良い香りがした。

敷き込むと畳の青さが際立った。ずっとこんな色だったらいいのにと思ったが、昔ながらの天然素材ならではの経年変化の味わいでもある。古くなったらまた表替えしてもらおう。

ここまでが内窓設置のための準備。内窓設置工事そのものはまた後日だ。設置されたら我が家は暖かくなるのか、とても楽しみだ。

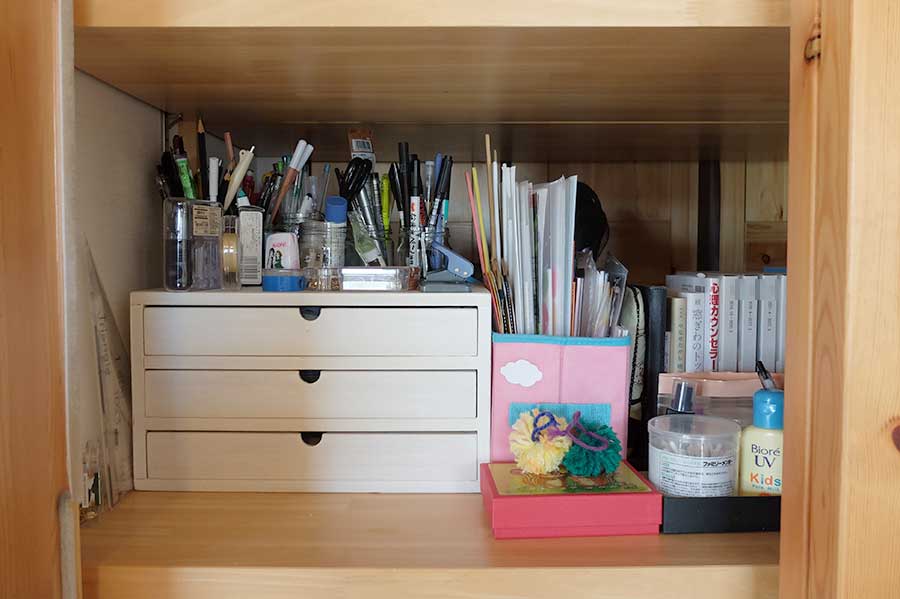

2025.2.13(木) 1365 居間収納区画整理事業

【工務部】居間の収納の中の区画整理を断続的に行っている。今回は文房具のしまい方を改めた。

自宅新築の際、部屋に棚などを置いて常に生活用品が見えていると生活感が出てしまうと考え、居間を狭目にする代わりに建具付きの収納を沢山造った。敢えて居間を狭くしたのは冷暖房の効率(電気代)を考えてのことでもあった。私は背筋を伸ばして座る癖があり、食卓の椅子に座って寛ぎたかったからでもある。よって居間にソファーはない。またテレビはNHK教育テレビと天気予報、僅かな好きな番組しか見ないので居間の主役ではなく、ソファーやテレビがない分広い部屋を必要としなかった(10型の浴室用のものが台所のカウンターに置いてあって見易い場所へテレビを移動して見ている。→パナソニック UN-10CE9D)。

間取り図が好きでよく新築広告などを見るが、広い居間なのに収納が全くなく、生活用品はどこにしまうのだろうか、結局棚を買ってそこにしまうなら広い居間は意味がないのではないか、と思っていたのだ。

富士フイルム X20(以下同じ)

区画整理前の状況。居間に面した収納の引き戸を開けると中段に文房具がしまわれている。ジャムの空き瓶を活用しているがペンなどを立てられる本数が少なく、大量の瓶が集合している。瓶は円いので空間が出来てしまい効率も悪い。使いたいものをすぐ見付けられない。そして景観上もごちゃついていて落ち着かない。まあ、ここで暮らしている人だけが見る景色なのでこれでいいのかもしれないけれど。

無印良品の「木製ツールボックス」2個を活用して区画整理を実施した。

ジャンル別に文房具を収納できとても分かり易くなった。定位置があるので見なくても取り出せる。収納の戸も木製なので景観上の調和が取れている。文房具の頭が見えているのは許すことにした。

こうして見るとほんのちょっとの事かもしれない。それでも毎日の積み重ねだから、その影響は想像しているよりも大きいと思っている。

●居間収納区画整理事業(第?期)

・所要時間 30分

・資機材

無印良品 木製ツールボックス 2290円×2

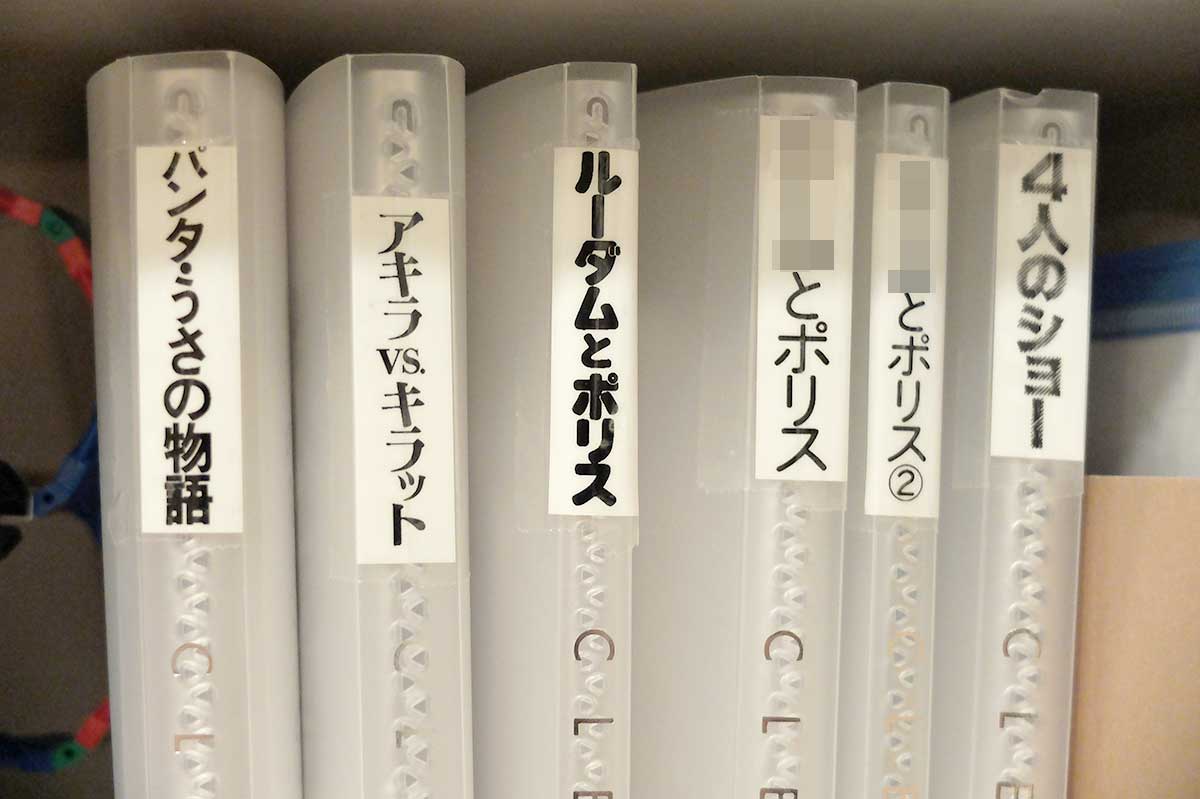

2025.2.11(火祝) 1364 貼れる写植!

【工務部】我が子の学習用品の名前入れが大変なのでラベルライターを購入した。

キングジム「テプラ SR-R980」。

ラベルライターは他社からも発売されているが、私と家人の職場でテプラを使用していることからキングジムの製品を選択。更に私の職場ではパソコン接続機種、家人の職場では本体にキーボードと画面が附属した機種を使用しているということだった。末長く使う(そしてテプラは経験上簡単には壊れない)ので、折角なら頑丈な業務向けの最上位機種にした。

テプラでやってみたいことがあった。

2024年10月15日にリリースされたばかりの写研書体のOpenTypeフォントを使ってラベルを作ることだ! その為に「Morisawa Fonts」の動作環境を何とか調えて契約しておいた。

従来も手持ちの写植機で印字すれば、印画紙をスキャンしてラベルにすることはできたが、ラベルのような気軽で迅速に対応したいものに写植機を使うのはなかなか骨が折れるのでやってこなかった。「写研書体を普段使いできる」のは、今迄誰も経験したことがないような画期的な進歩だ。

富士フイルム X20(以下同じ)

例えば、書類などを入れているファイルボックスやフラットファイルの背表紙。

ナールELは遠くからはあまり目立たなくて景観に馴染み、近付けばとても読み易いという不思議な書体だと判った。写植時代のナールはこんなに気軽に使えなかったから、この書体の知られざる特徴を見た気がした。

一定のラベルの長さに収まるよう長体を掛け、更にツメツメで組んで仕上げる快感。まるで画面付きの手動写植機「PAVO-KY」で印字しているような錯覚に陥った。そしてテプラとは思えない品位の高さ! 写研書体がOpenType化されて本当に良かった。まさに「貼れる写植」だ。こんな変態的な事をしているのは全世界で私だけしか居ないだろう。

我が子の持ち物にも勿論写研書体を使った。 学習用品に貼る為にテプラ一式を購入したのだが、最近漫画を描くのに熱中しているので、ファイルの背表紙も印字した。テプラで作業をしていると興味を示し、作品毎に書体を指定してくれた。因みに写真の一番左にある『パンタ・うさの物語』は私が小学2年生の時から描いている漫画だ。発表から40年近くも経って、まさか自分に子供がいて、そして一番熱中して読んでくれる読者になっているとは、当時の自分には想像も付かなかっただろう。

「SR-R980」には純正のシステムトランク「SR10BT」が用意されているが、物凄くごつい! さすが業務向けの最上位機種! しかし我が家ではそこまで重使用はしないし家の雰囲気に合わないので、西松屋に売っているA4サイズの麻のバッグを買って入れてみた。

ぴったりだった! そして可愛い(笑)。

本体だけでなく、ACアダプターやカートリッジも整然と収まり、この機種の為に用意されたのではないかと思った(そんな筈はない)。

そういった訳で「貼る写植」の印字環境が整った。これから何に活用していこうか。楽しみだ。

2025.2.9(日) 1363 掃除機の修理〜コストダウンの成れの果て〜

【工務部】掃除機のコード巻き取りがうまくいかないのでずっと気になっていたが、改善に取り組む時間がなく、もう数年来騙し騙し使っていた。毎回ボタンを押しながらコードを引っ張って様子をみてはリールヘコードを押し込む作業をしていて、この掃除機を使うのが苦痛になってきていた。

これ以上時間を無駄にしたくないので、分解して修理することにした。

富士フイルム X20(以下同じ)

パナソニックの「MC-PL18GE4」。

それまで使っていたサイクロン式掃除機は甲高い音を立てる割に吸い込みが当初から悪く、それなのにダストカップに溜まったごみを清掃するのがとても面倒だったので紙パック式の本機を購入したものだった。私が好きな白い筐体の機種もあったが高価で吸引力が弱かったと記憶している。掃除機は必ずあちこちに当たって汚れが付くので、白くないこの機種で良かったのかもしれない。パナソニックの現行機種は白か黒しか作っていないようだが……。

外装のねじを全て外し、開腹作業。

コードリールが巻き取らない原因はぜんまいばねの不具合ではなく、滑らかでない樹脂同士が摺動していることだった。コストダウンの成れの果てである。

こうなると修理のしようがないので、巻き癖を直して摺動部分にシリコン潤滑剤を噴射した。

結果、ほぼ綺麗に巻き取るように改善した。巻き取り中に止まってしまう時もあるが、それはこの機構を採用している機械全般に言えること。数十年前の機械でも現代の機械でもこうなので、きっと巻き取り機の仕組みが根本的な問題を抱えているのだろう。

そうでありながら樹脂同士が摺動していて定期的に注油が必要とは、全く手に負えない。

●掃除機コードリール修理工事

・所要時間 30分

・資機材

なし

2025.2.8(土) 1362 厳冬期の現況報告〜一面の雪景色〜

【工務部】朝、妙に寒いと思ったら……

富士フイルム X20(以下同じ)

一面の雪景色!

居間の気温は14.2℃。数字上は断熱等級6の最低室温である13℃をクリアしているが……(→参考:YKKAP「断熱等性能等級」)

寝室にしている部屋は10.5℃しかない。断熱等級5の最低室温が10℃だからクリアしているとは言えるが、決して暖かくはない。内窓キットとプラダンで二重窓化したが、厳冬期の寒さには勝てなかったようだ。

そして寒さの原因であることがわかっている写植室は、7.5℃まで下がっていた!!

冷気の供給源は親子ドアであることが判っているので(→2025.1.20の記事参照)、スタイロフォームで暫定的に対策した。

改装中の写植室の様子。親子ドアは普段は出入りがないので、来客がある時以外はこのままにして厳しい冬を乗り切ろうと思う。

2025.2.7(金) 1361 ドア締めの自動化〜何よりも時間が欲しい!〜

【工務部】我が家の1階の建具はなるべく引き戸にしているが、玄関から居間に通ずる箇所はスペースの都合からドアにせざるを得なかった。毎日一番通行する場所だがその分ドアの開閉の回数が多く、「バタン」と音を立てないよう丁寧に閉めなければならないので時間がかかり、忙しい時は特に気になっていた。空調中に我が子が閉め切らないこともあり、何とかならないものかと思っていた。

富士フイルム X20(以下同じ)

何の変哲もない木製無垢のドアだ。玄関から居間側(写真奥)へ向かって開くようになっている。

玄関側の面にリョービの「ドアマン S-101PV」を取り付けることにした。

しかしとても難儀した。アームを本体に取り付ける際、本体側に四角い突起があり、そこにアームの穴を合わせてねじ留めするのだが、双方の工作精度が低くきちんと嵌まらないのだ。ドアを半開きにしながら何度も嵌まり具合を調整して何とかねじ留めすることができた。リョービが公開している取り付け手順の動画では数秒でねじ留めしているが、私は30分かかったぞ!?(手順説明が動画しかないのは勘弁して欲しい。悠長に実時間を費やしていられないので、一瞬で理解できる図の方が有難い。)

ここはドアの開閉に抗う力が一番集中する箇所の筈。しかも毎日何十回も負荷が掛かる。工作精度を高くして確実に力を伝達できるようにしておかないと無理な力によって突起が潰れてしまうのではないか?

工作精度の低さに対する文句をぶつぶつ言いながら取り付けを終え、本体左側の開閉力調整弁と右側の速度調整弁により自動で閉まる速さと力を調整して設置完了。

木製ドアに一番近い色を選んだのであまり違和感はない。ねじの下穴の位置に節があってとても硬く少しずれてしまったようで、若干傾いて設置してしまったようだ。

設置当初はドア開閉の重さが気になったが、慣れてしまえばどうということはない。ドアが自動で閉まることにより戸締まりに気を使う必要がなくなり、その分の時間短縮ができた。毎日何十回も開閉するので、その効果は大きい。

私も家人も家事育児の為非常に忙しく、常に処理能力の100%を超えている。それらをこなす為秒単位での行動を強いられている。家の中では駆け足で移動している。携帯電話に入ってくる連絡を見る暇もない。動画なんて以ての外(だから上で手順説明について「動画しかないのは勘弁して欲しい」と書いた)。

何よりも時間が欲しいのだ。

時間は元には戻らない。どんなものよりも貴重だ。無駄遣いしてはいけない。多少お金を使ってでも、その先にある本来得られる時間を死守しなければならない。私達にとって時間の確保はそのくらい切実な課題である。

日々の暮らしの中にはこうして見過ごしてきた(苦痛に思いながら放置してきた?)

不合理や非効率、不具合が沢山ある筈だ。私はこれらと徹底的に戦うことを宣言する。その先にある快適な生活を思い描きながら。

●1階居間ドア自動戸締器設置工事

・所要時間 2時間(調整含む)

・資機材

リョービ ドアマン S-101PV ライトブラウン 3770円

2025.1.31(金) 1360 箱入り娘の退院

【日録】昨年の11月2日、静岡旅行で台風に見舞われて浸水したレンズ「Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)」が修理から還ってきた!!

2024年8月13日に購入し、最高の写りと質感に惚れ込んで大切な撮影に必ず連れ出していたレンズ。絞り開放でもピントは極めて鋭く、ぼけは緩やかに溶けていくようで、本体は無傷、元箱に附属品全部付きというまさに“箱入り娘”だった。

カメラ修理会社に修理を依頼するも「修理部品保有期間が経過しているため修理できません」

と何社かから断られていた。とても気に入っていたレンズなので、止むなく2台目を購入して使用していた(その為「亮月だより」では継続してこのレンズを使用しているように見える)。2台目の個体はややピントが甘い時があり、あくまで代打の立場だ。

それでも諦め切れず「カメラのキタムラ」で修理を相談したところ、すんなり受け付けてくれた。「ピントリングの3m前後でオートフォーカスが止まってしまう」というのはこのレンズの持病らしく(→google検索結果)、その原因は両面テープで固定されている基板が剝がれて距離エンコーダに当たっていることらしい。つまり部品交換なしで修理できる可能性があるのだ。

後日キタムラから修理の可否と見積もりの結果が来た。22618円で修理可能とのこと! 勿論修理を依頼したのであった。

キタムラに預けること約2ヶ月。無事修理が終わり、引き取りの日を迎えた。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(以下同じ)

早速試写してみると、ピントリングの引っ掛かりは解消し、以前のような滑らかな使用感に戻っていた。

コントラストが高く、色が濃厚に出るのがこのレンズの持ち味だ。

遠景から近景まで鋭く解像する。四半世紀も前のレンズなのに、古さを全く感じさせない。

もうこの子は過酷な環境へは連れ出さない。貴重な思い出を残す為の大切な機材だ。ずっと大事にしよう。

2025.1.27(月) 1359 写植室裏の壁断熱工事

【工務部】この一週間、写植室の暗室の壁に断熱材を貼る作業を実施した。

ここが階段と1階廊下の壁へ冷気を伝えていると判ったからだ。

富士フイルム X20(以下同じ)

壁は石膏ボードだけだったので、写植室の冷たさをほぼそのまま廊下側へ伝えていたようだ。暗室の壁の仕上げをしないことは建築時に私が指示したことだが、寒さが伝わることまでは想定していなかった。

毎晩少しずつ、スタイロフォームを切っては壁の裏に貼り付けた。筋交いや階段の裏など複雑な形状の部分もその都度形に合わせて切り貼りした。このように綺麗に断熱することができた。

その結果……

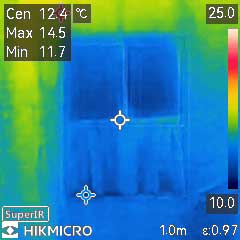

HIKMICRO E02(以下同じ)

2階から階段の温度を測定したところ。スタイロフォームを貼った部分の壁の温度が相対的に高くなっていることが分かる。中央の白い印の少し右、青っぽい部分が貼っていない箇所、緑から黄色っぽい部分が貼った箇所だ。

1階廊下から階段を見上げて測定。やはりスタイロフォームを貼った箇所は相対的に温度が高くなっている(緑〜黄色)。貼っていない箇所は低いままだ(青)。

予想を立て、客観的に状況を把握し、原因を明らかにして解決の方法を見付け、その方法を実行することの大切さがよく分かった。まるで自宅を実験台にした研究のようだが、その過程そのものなのだろう。

まだ解決の途中であることも今回の測定で判ったので、引き続き取り組んでいきたい。

●写植室暗室壁断熱材設置工事

・所要時間 1時間×5日

・資機材

スタイロフォームIB 910×910×20 982×3個

スタイロフォームIB 910×910×30 1280×2個

2025.1.20(月) 1358 サーモグラフィーを導入

【工務部】1階の廊下の寒さ対策を重点的に実施しているが、それでもまだ厳しく冷えるので、何故だろうと思っていた。

そんな中、私がよく閲覧しているサイトにヒントがあった。

→佐々木ヴァイオリン製作工房「本格的サーモカメラ”FLIR T620″と、低価格の”HIKMICRO B10″を比較」(※記事名の記号は原文ママ)

サーモグラフィーというとテレビなどで見るように専門的で非常に高価という先入観があり、導入してみようという考え自体起こらなかったのだ。しかし低価格の機種が存在していて、家庭で使う分には充分な精度が確保されていることをこの記事で知った。

早速HIKMICRO社の「E02」を購入し、寒い場所で使用してみた。

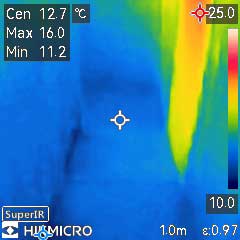

18時37分、2階の廊下から階段を撮影。10〜25℃のスケールなので黄色はおよそ18℃で寒くはない。階段の降り始めから下は真っ青で、13℃前後であることが分かる。

先日内窓を設置した1階の廊下。最低温度(青い印の場所)は11.7℃で寒い。

階段の壁を1階から見上げたところ。柱がある箇所は若干温度が異なっている。

階段の壁が見事に真っ青になっており、その最低温度は11.2℃。

判った! これが1階廊下の寒さの原因だ!!

再び1階廊下を居間方面へ。床は11〜12℃程度、居間に通じる建具は16℃に温まっている。やはり廊下に冷たい空気が充満している。最低温度は階段下収納の扉周辺だ。

階段下収納を開けてみると、その奥の壁が特に冷たくなっていた。ということは、その裏側の……

写植室が冷たさの原因だ!

この画像では最高温度が11.6℃しかなく、最低温度は4.1度とかなり低い。

最大の冷気の供給源は、写植室の出入口のドアだと判った。ドアの枠の部分は2.8℃しかなく、冷蔵庫よりも寒い。外の冷たさがここから室内へ際限なく伝わって来ており、写植室を冷やし、階段や階段下収納の壁を冷やし、そして1階の廊下を冷やしていたのだ。

何となくおかしいと思っている事でも必ず原因(真実)があって、客観的・科学的に状況を把握することで解決の方法が見えてくるのだ。そう分かっているつもりでも実行に移すことに対して心理的なハードルがあるし(金銭面や面倒臭さなど)、そもそもそういった方法を知らない人も多いのかもしれない。そして真実に近付こうとする行為は端(はた)から見ると奇抜に見えるらしく、私がサーモグラフィーを職場に持参してその有用性を説明したら、凄さを理解してくれつつも笑われてしまった。ここまでやる人は珍しいかもしれない。でも状況把握への努力を惜しまないことが正解への最短ルートだと私は思っている。自分の価値観を超えないと、次のステップには進めないのだ!

アップルコンピュータのかつてのキャンペーン「Think different.」を思い出した(→Wikipediaの該当記事)。私は世の中を変えることはできないだろうし、天才でもないけれども。でも我ながら自分はクレイジーでイカれていると思っている。日々暮らす中で他人の私に対する振る舞いを見てそう感じているから。きっと見ている・見えているものが全然違うのだろう。「着眼点が独特だ」とよく言われる。でもそれが自分の持ち味であり、ここまで色々な事を解決しながら生きてきた原動力でもある。だからイカれた自分を変えるつもりはない。

原因が判ったら対策は簡単だ。

次回、写植室の暗室の階段裏を断熱する!

●温度調査業務

・資機材

HIKMICRO E02 23769円

2025.1.16(木) 1357 2階階段・自室内窓設置工事

【工務部】先日自作の内窓工事が成功したので、他の寒い場所も内窓を設置することにした。

1階の廊下には2階の窓からの冷気も降りて来ている筈なので、簡単に内窓を設置できない場所から対策することにした。

富士フイルム X20(以下同じ)

本宏製作所「安全ストッパー S-3」を用意して……

脚立に装着し、階段上でも脚立を水平に立てられるようにした。

こうすることで、階段の途中にある窓に対しても作業ができるようになるのだ。ただし脚立に乗っているとかなりの高さになるので、安定していると分かっていてもなかなか怖い。

別途製作した内窓を装着したところ。これで更に廊下の寒さが和らいだ筈だ。

自室の二つの窓も内窓を設置した。

布団で寝ている時に冷気が肩から入って来て寒さで目が覚めることがあったが、そういったことはなくなり熟睡できるようになった。

今迄はプラダン単体を画鋲で窓枠に刺して固定していたが、どうしても隙間が出来てしまい効果が薄かった。やはりその場凌ぎではなく、きちんと作り込まなければならないと思った。

●2階階段・自室内窓設置工事

・所要時間 4時間

・資機材

内窓フレームセットSオフホワイト 3380×3

パイルフィット4×6グレー 498×3

パネルフレーム取手 453×3

パネルフレームオフホワイト1480×2

パネルフレーム用横カバー 808×2

上レールオフホワイト 478

下レールオフホワイト 288

L型フレームオフホワイト 308×2

フレーム用キャップ4P 328×4

パネルフレーム 453

パネルフレーム用横カバー 808×2

パネルフレーム用上レール 928

パネルフレーム用下レール 558

パネルフレームオフホワイト 1480×2

パネルフレームオフホワイト 718

L型フレームオフホワイト 308×4

ハモニカーボ3×6クリアー 2580×2

金切鋏 倍力型 ミニ 3080

安全ストッパー角フレーム脚立用 2980×4

2025.1.13(日) 1356 シーリングファン設置工事〜足元だけ寒い!〜

【工務部】居間は暖房がよく効くので快適だが、椅子に座っていると足元だけ寒いことがよくあったので対策した。

富士フイルム X20

BRID社のシーリングファン「DUCT RAIL FAN DC plus Φ50」の木目調(廃盤?)。

ダクトレールに取り付けられ、木目調の羽根で、直流モーターで静かかつ可変速の機種はこれ一択だった。

暖房中に稼働させてみたところ、下降気流によって天井に溜まった暖かい空気が降りて来て、足元まで温まるようになった。冷え性の家人にも好評だった。こんなに効果的な製品があるのなら、もっと早く気付けば良かった。無駄に家族に寒い思いをさせてしまった。

シーリングファンはお飾りだという先入観があったが、実はとても効果がある装置だった。原因と結果、解決の手段を考えることはとても大切だ。

●居間シーリングファン設置工事

・所要時間 10分

・資機材

BRID DUCT RAIL FAN DC plus Φ50 16940円

2025.1.13(日) 1355 廊下内窓設置工事〜廊下だけ寒い!〜

【工務部】真冬に入り、1階の廊下だけが異様に寒いことに気が付いた。

富士フイルム X20(以下同じ)

午前8時13分現在。その温度は……

11℃しかない!

暖房が効いている部屋は24℃程度あるので、寒暖差が激しく廊下へ出たくなくなる。

窓に手をやると冷気が降りて来ているようだ。対策することにした。

ホームセンターに内窓パネルフレームセットなるものがあったので、自作してみることにした。ポリカーボネートのプラダンも用意した。これらを説明書に指定された寸法通りに切り分け、組み立てていく。プラスチックを鋸で切るとかなり大きな音がして気を遣った。

窓の額縁に内窓パネルのフレームとレールを貼り付けて……

別途製作した内窓を嵌めてみた。

明るさはそのままで、冷気は降りて来なくなった! 温度は12〜13℃くらい。効果はあったようだ。他の寒い窓でもやってみようと思う。

●1階廊下内窓設置工事

・所要時間 1時間35分

・資機材

光モール フレーム用キャップ4P 328円

光モール パネルフレーム 453円

光モール パネルフレームオフホワイト 718円×3

光モール 上レールオフホワイト 478円

光モール パネルフレーム用横カバー 808円×2

光モール 下レールオフホワイ 288円

光モール パネルフレームオフホワイ 1480円

光モール L型フレームオフホワイト 608円

ミニ鞘付き鋸 塩ビ用 1280円

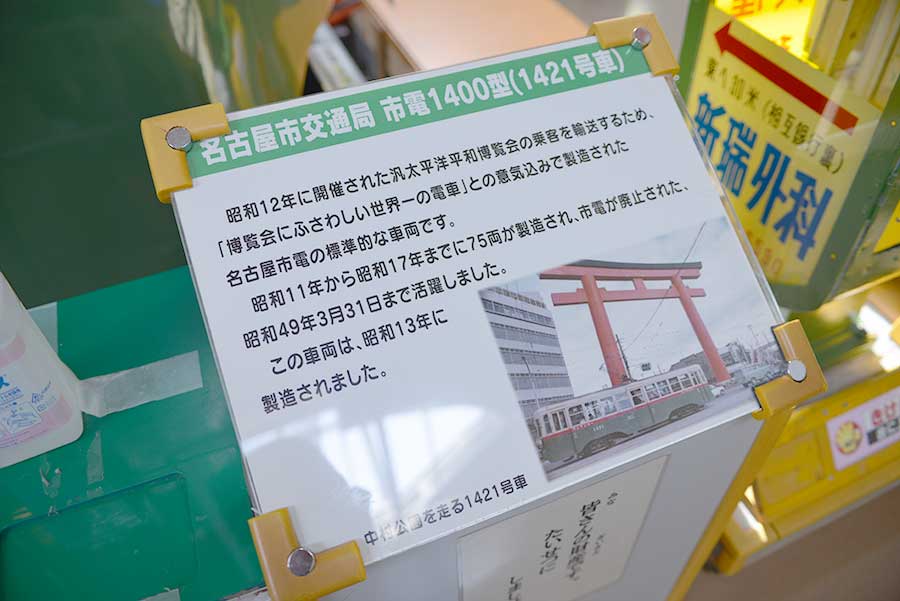

2025.1.5(日) 1354 レトロ電車に魅せられて

【日録】愛知県日進市の名古屋市交通局「レトロでんしゃ館」へ行ってきた。

かつて名古屋で活躍した市電(路面電車)や地下鉄の車輌が現役当時のまま保存展示されている。

Nikon D800・Ai AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D(IF)(以下同じ)

まずは名古屋市交通局1400形(1421号)へ。

何と昭和13年(1938年)生まれだった。後輩車輌が多くありながら、市電が廃止される最後まで活躍していたという……涙。

外から見ていても車内のぬくもりを感じる。

車内は木と鉄と布で出来た、人の血が通(かよ)った居心地の良い空間だった。

曲線を生かした木製の長椅子と少し隙間が空いて地面が見える木の床が好き。我が子は面白がって床の隙間を見ていた。

見上げると丸い電燈が優しい色で点っていた。現代の車輌もこういう風だったらいいのに。

運転台には直接制御器(架線の電流を直接引き込んで可変抵抗で電動機の電圧を変化させ速度を制御する=抵抗制御)とブレーキのみ。その右側にはワンマン運転のためのスイッチが後付けされていた。完全に人力で運転するので大変だったろうが、ある意味で楽しさもあったのではないかと思う。

ボタンで降車を知らせる装置が取り付けられていた。現役末期に取り付けられたのか、説明書きはモリサワ書体だった。

続いて名古屋市交通局3000形(3003号)へ。

3003号は昭和18年(1943年)の銘板が付いていた。戦時中に工員の輸送を目的として製造されたという。

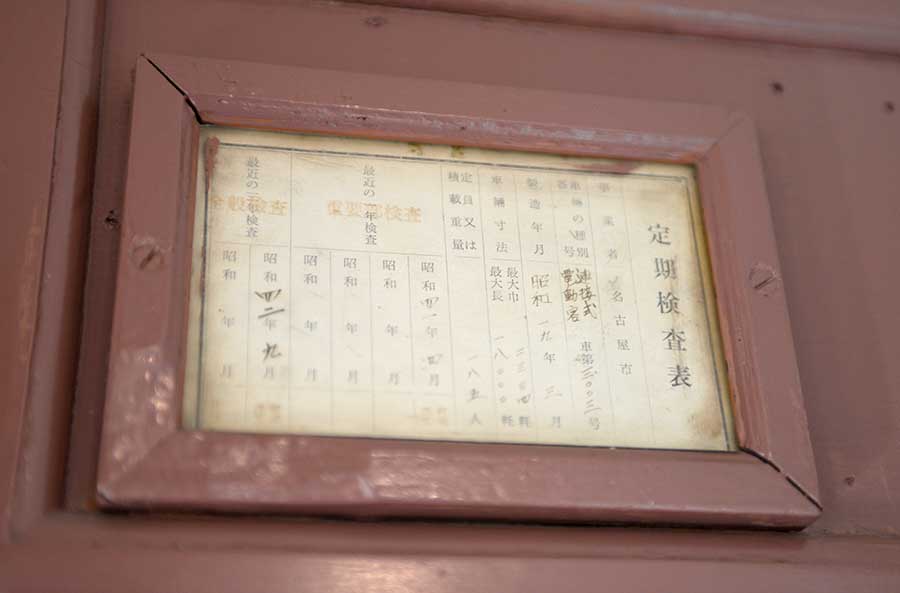

製造年月昭和19年3月、全般検査昭和42年9月とある。

運転台は直接制御機とブレーキのみ。ワンマン化はされなかったようだ。

戦時中らしい合理的な造りの長椅子。連接車なので車輌の継ぎ目には鉄板によるターンテーブルがあってカーブに対応できるようになっている。大勢の人がこの電車に乗ったことを語るかのように、表面の凹凸が磨り減っていた。

1421号と違い木部は殆ど塗装されていた。無垢とはまた別の趣を感じる。

画像をクリック/タップすると拡大します

運転台の手前に取り付けられた昭和40年10月現在の路面電車運転系統図。名古屋市内の隅々まで、繁栄を極めたことが分かる。富久娘の広告もいい。

冷房がなかった時代ならではの注意書き。手書きの人間臭い文字が好き。

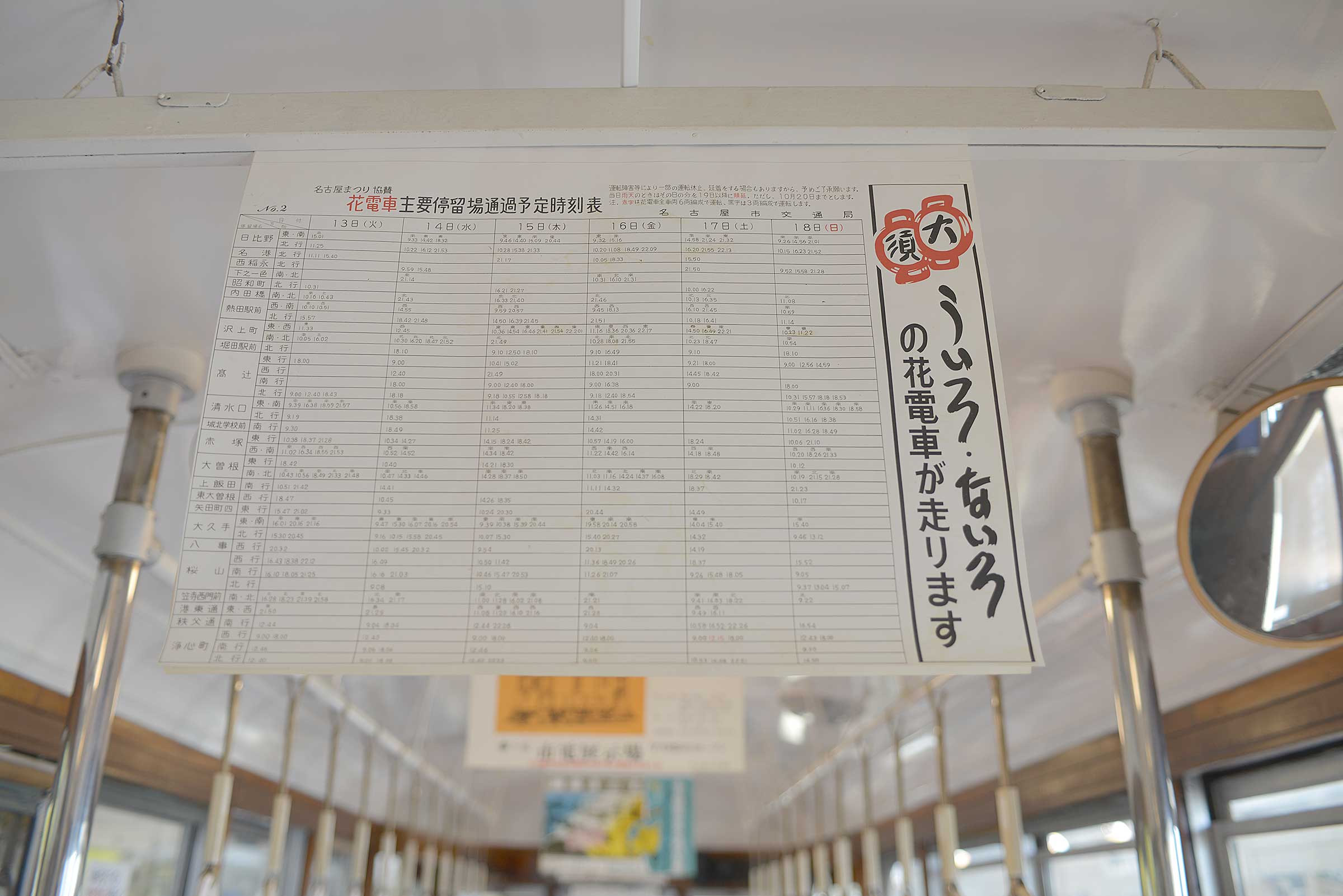

「大須ういろ・ないろの花電車が走ります」名古屋のかつての風物詩。

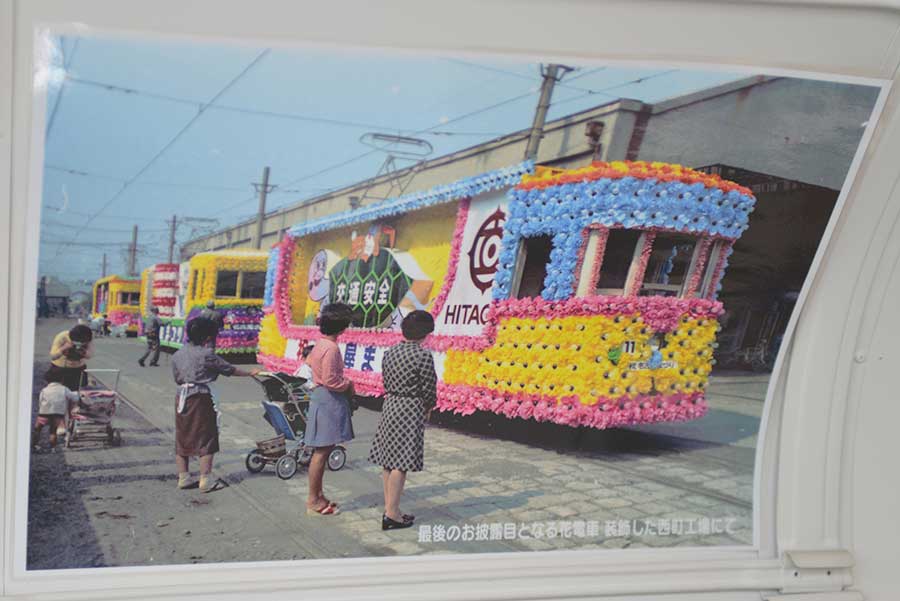

花電車は車体全身に造花を身に着けたものだった。華やかなりし市電の全盛期。

3000形は昭和45年3月に引退。3003号はその後科学館で展示されていた。「長いことお疲れ様でした」に愛情を感じる。

続いては名古屋市交通局2000形(2017号)。

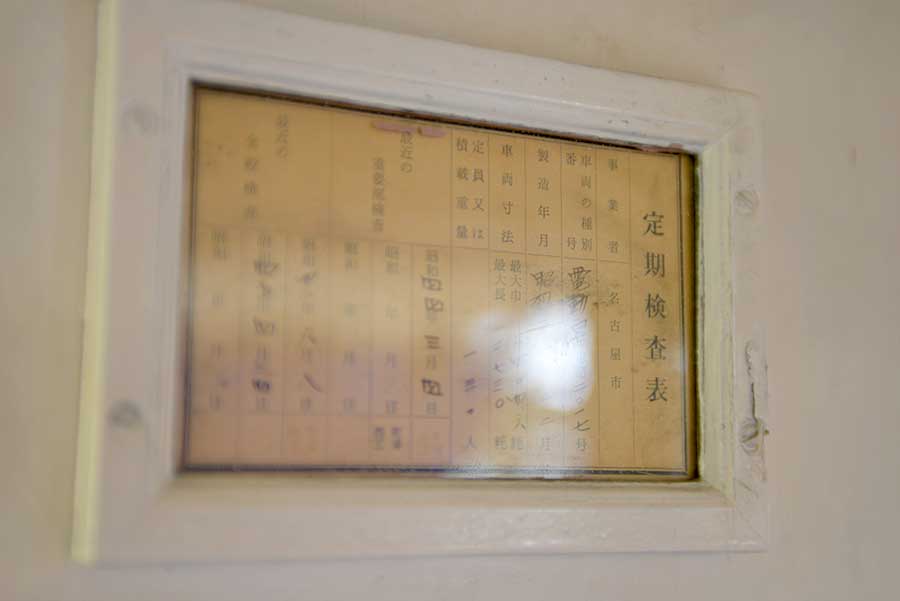

昭和31年12月製造、全般検査は昭和45年4月が最後だった模様。

樹脂シート張りの床に鉄製の椅子、樹脂パネル張りの壁から天井。現代的な造りだ。

運転台もパネルの上にスイッチやメーターが配置され、主幹(間接)制御器となり、技術の進歩を感じた。

真鍮製の滑り止めが磨り減っていて、かつての活躍ぶりを教えてくれた。

そんな市電は地下鉄の開業により旅客輸送の主役の座を譲り渡すことになった。

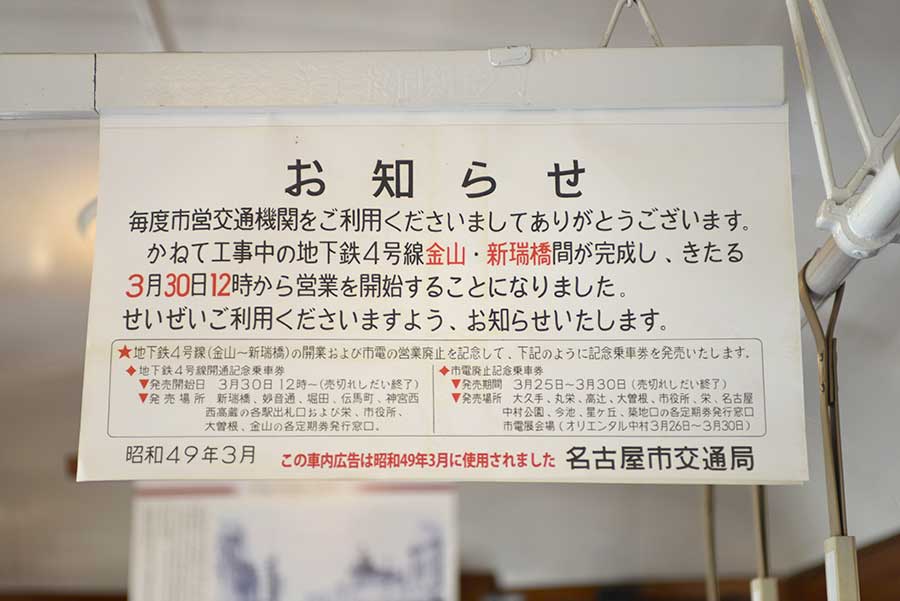

私が生まれる少し前、昭和49年(1974年)3月31日に廃止されてしまった名古屋市電。現役の時代に一度乗ってみたかったな。

最後は名古屋市交通局100形電車107号車。地下鉄東山線を走っていた。

107号は1985年9月廃車とのことなので直接の記憶はないが、菜種色の外装と相俟って、「名古屋の地下鉄やなぁ」という感じがする。

運転席も市電の車輌と比べると随分現代的になった。但し主幹制御器とブレーキはあまり変わっていない。

貫通路に扉がなく、小さな頃この近くの席に座って隣の車輌が上下左右に激しく揺れ動く様子を見るのが好きだった。

貫通路の斜め上に製造銘板が貼られている。昭和32年、日本車輌会社製。

鉄道に乗ると、「あなたはいつ生まれましたか?」と尋ねるべく製造銘板を探してしまう。そして長生きしている車輌だと判ると嬉しくなる。

天井の通風機。冷房じゃないので、満員の時は暑かっただろうなあ。よく見ると名古屋市営地下鉄のマーク(高速電車の章標)が中心に記されている。

優先席のシール。書体はナールと思いきや、どうやらレタリングのようだ。新車時にナールは存在しなかったので、後で貼られたものなのだろう。

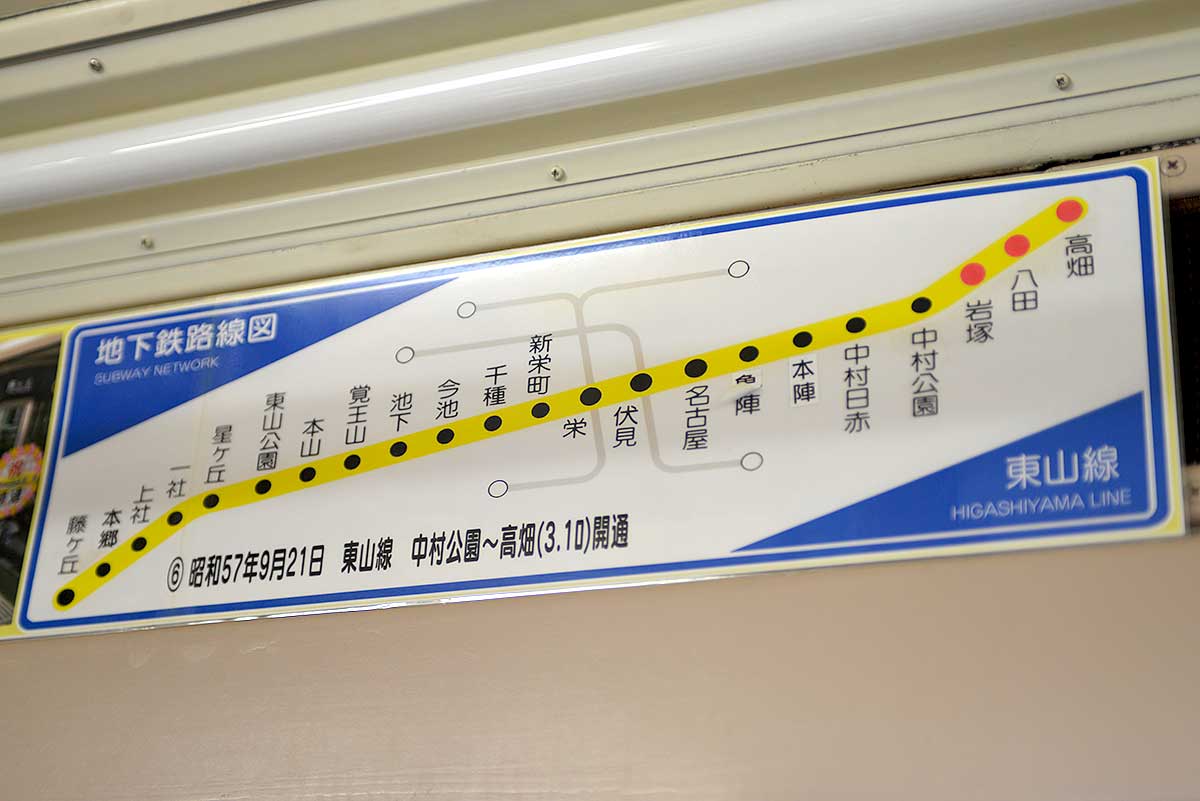

昭和57年(1982年)の中村公園〜高畑開通の際の路線図。

幼い頃、父に「地下鉄は三本目のレールで電気を取っているから、線路に落ちると感電するかもしれない」と教えてもらった記憶がある。それがこの第三軌条方式だ。第三軌条を支える茶色い艶々の碍子も印象的。

今は私が我が子に電車のことを教えている。とても感慨深いものがある。

そんな我が子はNゲージの鉄道模型の運転に夢中だった。楽しんでくれたようで良かった。

こうして鉄道への思い入れは親から子へ、子から孫へ受け継がれていくのだろう。

2025.1.1(火祝) 1353 屋根裏断熱工事〜2階は何故暑かったのか?〜

【工務部】昨日見てしまった屋根裏の断熱欠損を対策した。

ホームセンターで「アクリアマット」の24枚入りの束を見付け、屋根裏の面積を敷き詰められる分量を計算して3束購入。

束の黄色い包装を破ると、圧縮されていた断熱材がむくむくと大きく膨らんだ。

これを屋根裏の「マットエース」の上に敷き詰める。ついでにマットエースも鋏で切るなどして隙間ができないようにしておいた。

防湿フィルムが付いた断熱材の上に防湿フィルムがついた断熱材を重ねると(くどい)

湿気が逃げなくなるので、今回上から敷いたアクリアマットは全て防湿フィルムを剝いだ。これが大変な手間だった。部屋中ごみだらけになった。

軒に近い側から敷き詰めないといけないのだが、必然的に狭い場所へ隙間なく敷き込むことになるので、寝転がって手を伸ばして断熱材を送り込むなど、繰り返し厳しい作業を強いられた。野地板が頭上に迫っており、しかも屋根材を止める釘が垂木ではなく野地板に打ち込まれていて外側から貫通して出てきているので、手の甲を引っ掻いて痛い思いをした。

マットエースと直交してアクリアマットを敷き詰めていく。そうすることでできるだけ隙間ができないようにし、断熱効果を期待した。アクリアマットは真っ白でもこもこしていて、まるで子猫と遊んでいるようだった。旭ファイバーグラスのアクリアのテレビコマーシャルを思い出した。猫に扮した瀧本美織さんが可愛かったなぁ。(→YouTube※非公式)

アクリアマットを敷き詰めたら余ってしまったので、余りはクーラーがあって夏に就寝している(そして何度も暑さで起きる)寝室に敷き込んだ。勿論防湿シートを剝ぎ、更に直交させた。これで夏に暑くなくなると良いのだが。

ここで断熱性能について計算してみた。

我が家も断熱を重視して設計してもらったのだが、正直な所、窓が樹脂サッシで二重ガラスであることと、外壁がポリスチレンフォームとセルローズファイバーのダブル断熱になっているぐらいしか理解していない。

今回床下と天井の断熱材が判明した訳だが、天井は先述のように明らかに性能が不足していると思われた。

ではどの程度性能が不足していて、どのくらいの断熱材が必要か? 本来は先に計算しておくべきだったが、作業後に気が付いた。

住宅の省エネルギー性能は時代毎に大きく向上している。1980年に最初の基準(≒断熱等性能等級2)が制定されて以来、1992年(≒等級3)、1999年(≒等級4)にも制定され、2022年には等級5〜7が制定された。(→参考 YKKAP 断熱等性能等級)

私が住む岐阜県東濃地方は「省エネルギー基準地域区分」の5地域に当たる。

家の設計時は断熱等級4までしかなかったので、その性能を満たすため天井に必要な断熱材の熱抵抗値はR=4.0㎡•K/Wである(→参考 フラット35対応 省エネルギー性技術基準)。一方実際に敷かれている断熱材「マットエース10K」はR=2.0なので、基準の半分しか断熱材が敷かれていなかったことになる。因みに断熱等級3で求められる天井の断熱材の熱抵抗値はR=1.2であり、私の家の天井は30年前の断熱性能しかなかったことが判った(泣)。こうして計算上も2階が夏にとても暑くなることが証明された。

今回追加で敷き込んだ断熱材「アクリアマット」の熱抵抗値はR=1.2で、寝室は3枚重ね(R=3.6)、他は2枚重ね(R=2.4)にしている。よって既存のマットエースと合計して、天井の熱抵抗値はR=4.4又は5.6になったと言える。これなら断熱等級5の天井の熱抵抗率R=4.4も満たせていることになる(→国土交通省『建築物省エネ法 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック誘導基準編

2025年省エネ基準適合義務化対応版』PDF)。

断熱等級5は2030年以降の新築住宅に義務化が予定されている上、現在も「ZEH」(Net Zero Energy House=エネルギー収支をゼロ以下にする家 →資源エネルギー庁の該当ページ)の基準とほぼ同じ。我が家もやっと現代の住宅と同等になったということだ。なお我が家では基本的に居間しか空調しない(2階寝室は冷房があるが、暑過ぎる時は1階で皆で寝る)ので、太陽光発電パネルや蓄電池などの大規模な設備は必要ない(維持・更新が必要なものはいらない)と考えている。

計算上は家の断熱性が確保された訳だが、その答えは真夏に出る。楽しみでもあり不安でもあるが、自力のみで対策できたことを嬉しく思った。

母が心配してか、御節料理を持って来てくれた。そうか、今日は元日だった。

●屋根裏断熱材設置工事

・所要時間 11時間

・資機材

アクリアマット10K 9.5坪×3 29634円

2024.12.31(火) 1352 床下断熱工事〜フクフォームは要注意!〜

【工務部】開けてしまった、パンドラの箱。

富士フイルム X20(以下同じ)

台所の床下収納の底板を初めて開けてみた。

配管や配線コードが這う床下の布基礎。その高さは45cm。匍匐前進でユニットバスを目指す。思っていたよりは綺麗だが、時折虫達の亡骸が散らばっており、息を吹いて隅へ寄せながら進んだ。これだけで泣きそうだ。

辿り着いたユニットバスの床下。浴槽部分は分厚い発泡スチロール(写真右上の白い部分)で覆われていたが、床は何とレジャーシートのようなペラペラのアルミマットが貼られているだけで、殆ど断熱効果はなさそうだった。おのれハウステック!(名指しで書きます)

ユニットバスを支える鋼製束が開口部を邪魔するように立てられていて、体を捩らないと開口部を通れず、ユニットバスの床面へ辿り着けない。それでも何とか断熱材を運び込み、ガムテープを駆使して床面全体を覆った。冬なので汗をかかなくて良いが、とても狭い空間の中で緻密な作業をするのはとても疲れるし、「今地震が来たら助からないだろう」という強烈な精神的圧迫感との闘いでもあった。写真だとすんなり施工できたように見えるが、「死闘」と言ってよいような厳しい作業だった。

ユニットバスでの断熱作業を終えて脱衣所の床に戻り、無造作に張り巡らされた配線コードの上を見て気付いてしまった。

床の断熱材が浮いている!! つまり断熱材と床材の間に隙間があって冷気が入り込む、無断熱状態なのだ。

道理で脱衣所の床が冷たくて結露する訳だ。

諸悪の根源は「フクフォーム2型」というらしい。

床板を貼る前に根太に合わせて嵌め込む断熱材で、公式サイトには「根太間にスッポリはさまって、垂れさがりません。」などと書いてあるが大嘘だ!! 垂れてるじゃないか! 施工者にとっては都合がいいかもしれないが、居住者にとっては信用ならない断熱材だ。

一度“地上”に戻って小釘と金槌を持ち込み、垂れ下がり箇所が床材に密着するようにひたすら小釘を打ち込むことを繰り返した。

和室も何処からか隙間風が入って来て寒いことを思い出し、匍匐前進で進んでみたところ、「フクフォーム2型」が割れて下がってきていた!! これじゃあ冷たい風が畳に入りたい放題。和室が寒くて当たり前だった(泣)。フクフォームを心から呪うとともに、こんないい加減な施工がされていたことを哀しく思った。この家の為にあんなに高いお金を払ったのは何だったのだろうかと。

勿論この家を建てた工務店には写真付きで厳しく注意した。手直しは施主自らしてしまったので、別工事の際に埋め合わせをしていただくことになった。

和室に面する押入れも、床から冷たい風が吹いて来て寝る時に寒い。これも原因が判った。フクフォームの垂れ下がりだけでなく、長さが足りず隙間が出来ていたのだ。この場ではどうすることもできなかったので、小釘を打って床材に密着だけさせた。

Nikon COOLPIX S02(以下同じ)

2025年1月2日、再び床下に潜り、発泡ウレタンフォームを隙間に噴射した。

ふえぇ、汚くなっちゃったよぉ。

寒さで発泡ウレタンフォームがうまく噴射できず、粘り気のある液がそこかしこに飛び散ってしまった。隙間は何とか埋めることができたが、家の大引と作業服を汚してしまった。

作業を終えて和室に上がってみると、押入れからの隙間風は無くなっていて暖かくなった! 作業した甲斐があった!

結論! フクフォームは断熱欠損の恐れが高いので、使ってはいけません!!

ユニットバスの床の断熱とフクフォーム浮き上がり対策で4時間半を費やした。

続いては……

2階の屋根裏点検孔という、もう一つの“パンドラの箱”を開けてしまった。

屋根裏の天井板の裏。一番高い所には神様がいらっしゃる。

屋根裏には、「マットエース10」が敷き詰められていた。しかしよく見ると……

断熱材が敷かれていない箇所がある!

確かに、外が35℃を超える真夏は、夜でも2階の室内温度が33℃くらいになってじりじりと熱線を感じるのでとても寝られず、エアコンをかけて寝ても切れたら暑くて目を覚ましてしまい、またタイマーでエアコンをかけて切れたら目が覚めて、の繰り返しで睡眠不足になってしまうので、「断熱重視の家なのにおかしいな」と思っていたのだ。やはり原因はあった。

配線コードが出ている箇所も断熱材が浮いていて、断熱欠損が起こっていた。何の為の断熱材なんだ。「何となく敷いてあればいい」というものではなく、隙間が全くないようにしないとそこから熱が入り込んでしまうのに。

しかし今日はもう19時近くまで作業してしまった。状況は把握したので、暖かい部屋に戻って夕食にしよう。

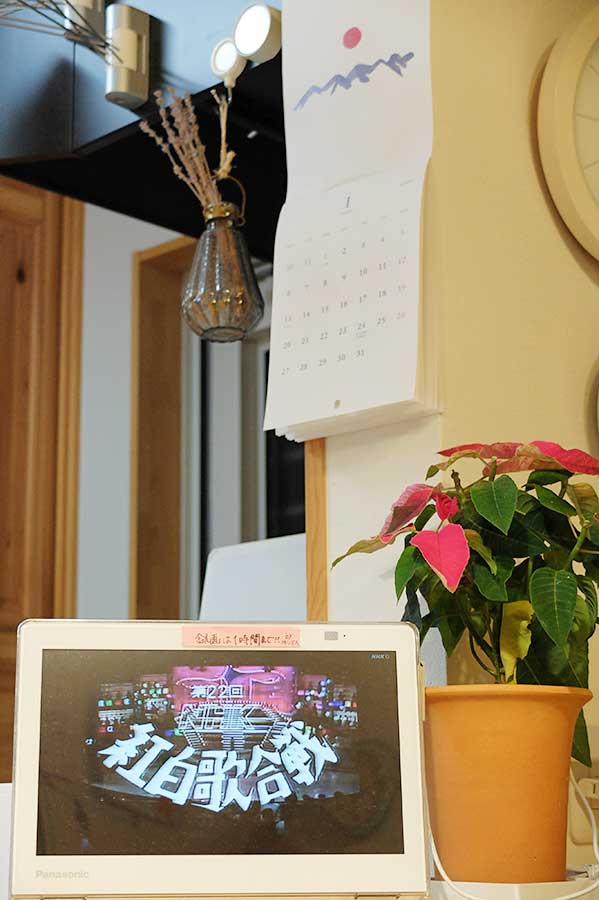

今日は12月31日。勿論『紅白歌合戦』を観た。

チータ(水前寺清子)の溌剌とした司会! キーヨ(尾崎紀世彦)にシンシア(南沙織)、にしきのあきらにピンキラ(ピンキーとキラーズ)と若手軍団が畳み掛ける。トワ・エ・モワ『虹と雪のバラード』で間もなく始まる札幌オリンピックへの期待に胸を熱くする。大好きな路津子さん(本田路津子)の初出場にときめく。マチャアキ(堺正章)にミコ(弘田三枝子)も安定感が素晴らしい。トリ前のおミズ(水原弘)は去年の『へんな女』が面白かったな。そしてトリはやっぱりひばりさん(美空ひばり)だよね。今年も良い歌に恵まれた一年だった。

……えっ? 何か変ですか?(→NHKの該当ページ)

●ユニットバス床下断熱工事・フクフォーム対策工事

・所要時間 4時間40分+30分(1月2日 発泡ウレタンフォーム作業)

・資機材

クリップ式LEDワークライト 2480円

延長コード5m 1280円

マットエース10K 余りを活用

インサルパックLEAD 948円

2024.12.30(月) 1351 驚きの白さ

【日録】天気が良かったので、高圧洗浄機で外回りの大掃除をした。

無印良品のアルミ製室内用物干し(廃番)を外で使えるようにタイルを敷いた箇所。

よく見ると、数年雨晒しだったことで黒ずんでいる。

先日新調した「ケルヒャーK2 Follow Me K」で水を噴射してみた。

写真では見にくいが、黒ずみが全て取れて購入当初のタイルの色が戻った。

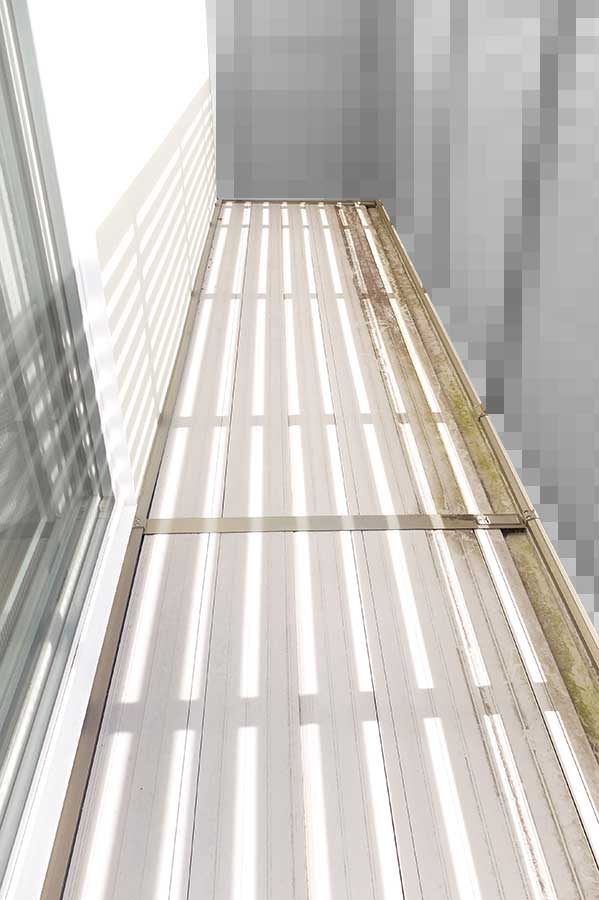

続いて2階のベランダ。こちらも新築から数年、一度も掃除をしたことがなく、黒ずみや藻のようなものが広がっていた。

布団を干す度に「何とかしなければ……」と気になっていた。

高圧洗浄後。汚れが全て取れた!

水道がない2階でも高圧洗浄機を使いたかったので、タンク式の「ケルヒャーK2 Follow Me K」 一択だったのだ。

隅々まで驚きの白さ。こんなに綺麗になるとは思わなかった。新築当時、越して来たばかりの時に見た風景を思い出した。

この後調子に乗って玄関ポーチのタイルや車の足周り、窓枠や外壁の汚れなど色々な場所を綺麗にした。数年振りに新築の輝きを取り戻した我が家を見て、気持ちを新たに前進しようを思った。 |